燃料電池、従来工程で開発できる「炭化水素系膜」〜PolyFuel

米PolyFuelは4月12日、モバイル製品向けのDMFC(ダイレクトメタノール燃料電池)用の電解質膜で、新技術を開発したと発表した。フッ素系電解質膜の製造プロセスで、同社の炭化水素系膜を製造できる。

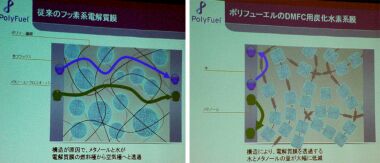

電解質膜とは、正極と負極の間にある絶縁体で、燃料電池のカギを握るとされる部品。燃料電池の実用化には電解質膜の性能向上が欠かせないとされており、電解質膜の性能が悪いと「メタノール・クロスオーバー」と呼ばれる問題が起こりやすい。これは、高濃度メタノールが化学反応なしに電解質膜を素通りしてしまうという問題だ(5月20日の記事参照)。

現在、市場で支配的なのは米Du Pontの開発した電解質膜「ナフィオン」とされるが、これはフッ素系膜。対してPolyFuelは炭化水素系膜の開発を進めており、「フッ素系膜よりメタノール内で安定するほか、メタノール・クロスオーバーも3分の1に抑えることができる」とアピールしている。

今回、発表された技術はこの膜の製造プロセスに関わるもの。従来、フッ素系膜は電解質膜と電極をサンドイッチ構造に組み立て、力を加えてクレジット・カード程度の厚みにまで圧縮する(ホットプレス)という製造工程をとっていた。このとき、フッ素系膜は比較的低温で軟化するが、炭化水素系膜は耐久性が高いため、同じ温度では軟化しないという問題があった。つまり、炭化水素系膜はフッ素系膜のように「ホットプレス」できなかった。

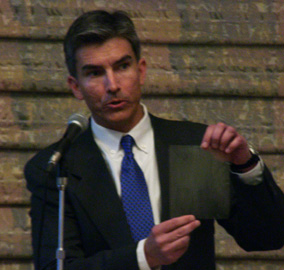

今回、PolyFuelは炭化水素系でありながら低温で軟化し、ホットプレス可能な膜を開発。具体的に何度で軟化するなどの詳細は明かさなかったが、フッ素系膜の製造プロセスで同社製品が製造可能になったという。

PolyFuelのビジネス開発担当副社長、リック・クーパー氏は「企業によっては、フッ素系膜を利用するための製造プロセスに数億ドルを投資している」と話す。こうした標準の製造プロセスを無駄にすることなく、PolyFuelの技術を採用できるのだと強調した。

日本企業とも交渉中?

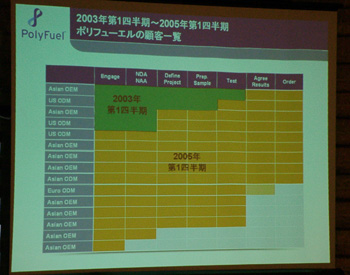

2004年第1四半期に日本市場への進出を表明したPolyFuelだが(2004年5月20日の記事参照)、その後アジア企業との交渉を重ねている。同社が示した資料によると、2003年当時と比べて採用を検討する企業は大きく増えているという。

“アジア企業”の中に日本企業も含まれるかが気になるが、この問いにリック氏は「私のパスポート(の出入国スタンプ)を見れば、その答えは分かる」とコメントする。

「日本は、6週間に1度のペースで訪れている」。日本企業とも頻繁に交渉していることに、暗に言及した。

関連記事

- 燃料電池・電解質膜のPolyFuelが上陸――「日本市場は大きい」

米PolyFuelは、モバイル機器向け燃料電池用電解質膜の販売に向け、日本市場での活動を開始すると発表した。収益の75%は、日本市場での売上が占めることになるだろうという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- KDDI、楽天モバイルとの「ローミング重複エリア」を順次終了 松田社長が言及 (2026年02月06日)

- 「iPhoneの調子が悪いです」の文言、なぜアイホンのFAQに? 実はAppleと深く関係 (2026年02月08日)

- 楽天モバイル、1000万回線突破も残る「通信品質」の課題 5G SAの早期導入とKDDIローミング再延長が焦点に (2026年02月07日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- 総務省有識者会議が「手のひら返し」な我が国への示唆――日本を国際標準から遅れさせたのは自らの愚策のせい (2026年02月08日)

- 【ニトリ】1990円の「スマホに付けるカードケース」 マグネット対応でスタンドとしても使える (2026年02月07日)

- 「小型iPhone SEを復活させて」──手放せない理由SNSで話題 どこが“ちょうどいい”と評価されるのか (2025年11月29日)

- Suica、JRE POINTのキャンペーンまとめ【2月6日最新版】 1万〜2万ポイント還元や10倍還元のチャンスあり (2026年02月06日)

- 東京アプリ、PayPayがポイント交換先に追加される可能性は? 広報に確認した (2026年02月05日)

- iPhoneの日付変更で空き容量を確保する裏技は“厳禁” 実行してしまった場合の対処法は? (2026年01月08日)

ホットプレス可能な新開発の膜を報道陣に示すリック氏

ホットプレス可能な新開発の膜を報道陣に示すリック氏