Google Homeの家電連携で“未来”に浸る:「スマスピ」おしゃべり広場

声だけでAI(人工知能)や機械を思い通りに操る。映画『2001年宇宙の旅』の「HAL」や『ナイトライダー』の「K.I.T.T.」にあこがれた世代なら一度は夢見るシチュエーションだろう。それが自宅で簡単に楽しめるようになった。

スマスピ連載4回目は、「Google Home」を使った家電操作がテーマ。フィリップスのLED照明「Hue」とGoogleの「Chromecast」を接続したテレビとを試した。

リビングを演出する「Hue」

フィリップスの「Hue」は、スマホなどから操作できるLED照明。今回は「スターターキット」として販売されているコントロールボックスとLED電球3個のセットを使い、リビングの天井にある3連スポットライトをHueに交換した。一方のコントロールボックスは自宅の無線ルーターに有線で接続。各電球との間はZigbee(無線規格)で接続される。

Hueの1番の特徴は、1つの電球の中にR、G、B(レッド、グリーン、ブルー)のLEDモジュールを搭載していること。スマホアプリの操作で幅広い調色(電球の色を変える)と調光(電球の明るさを変える)が可能になっている。

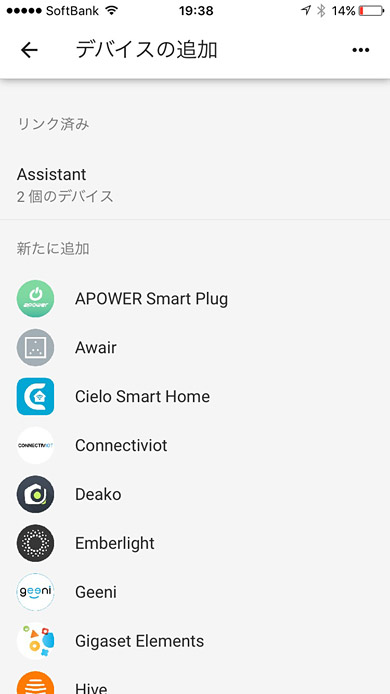

Google Homeアプリの「スマートホーム」メニューから「デバイス」を開き、「Hue」を選択。今回は3つのLED電球を全て「リビング」に登録したが、ほかの部屋に取り付けて個別に制御することも可能だ。

GoogleアシスタントはアーティストのTOTOを「トートー」と呼ぶなど、ちょっと未成熟でコツが求められる部分もある。それはHueの操作でも同じだ。

例えば、調色したいとき。

「ねぇ、Google、照明を赤“く”して」

「すみません。お役に立てそうにありません」

「ねえ、Google、照明を赤“に”して」

「リビングの3つのランプを赤にします」

1文字しか変わらないのに結果は真逆だ。

では、これは通用するか。

「ねえ、Google、照明を“電球色”にして」

「リビングの3つのランプを電球にします」

日本語がおかしい。でも、ちゃんと電球色に変わった。どうやらGoogleアシスタントにとって「電球」は色の種類のようだ。

「Chromecast」でいつものYouTubeチャンネルを

Chromecastは、テレビのHDMI端子に差し込むタイプのストリーミングデバイスだ。対応するスマートフォンやタブレットから画像や音楽をテレビ画面にキャストしたり(映し出す)、「Googleフォト」に保存している写真を表示したり、「YouTube」や「DAZN」「Netflix」といった動画配信サービスを視聴したりと、これ1台あれば古いテレビも最新スマートテレビのように使える。

今回はAVアンプの空いていたHDMI入力にChromecastを装着し、自宅の無線LANに接続。「Google Homeアプリ」で機器を追加登録し、設置した場所(今回はリビングにした)を選択すれば設定は終了する。ちなみにテレビは10年ほど前に購入したプラズマで、画質には満足しているものの最近のスマートな機能は全く持っていない。

「ねえ、Google、YouTubeでITmediaを見せて」

「リビングでYouTubeのアイテメディアを再生します」

アイテ? それでもちゃんとITmedia NEWS編集部の番組「ITmedia News TV」の最新回が再生された。

ほかにも普段見ているYouTubeチャンネルを声で指定すると、かなりの精度で見つけ出し、最新話を再生してくれる。Netflixに加入していれば、「フラーハウス見せて」など特定のコンテンツを指定した言い方にも対応するという。

「ねえ、Google、テレビ消して」

テレビやAVアンプがオフになる。もちろん10年前のテレビや7年前のAVアンプがGoogle Homeに対応しているわけではない。Chromecastの電源が切れ、HDMI CEC(コンシューマー・エレクトロニクス・コントロール)によってAVアンプやテレビの電源が連動した形だ。それは分かっているが、やはり声の指示だけでAVシステムの電源が切れると気分がいい。

ながら操作の良いパートナー

音楽配信サービス「Spotify」なども試してみたが、全体として“できること”はまだ限られ、各デバイスの専用アプリを導入したスマートフォンの代わりになるとは思えなかった。それでも手を使わずに操作できるのは格別の気分だ。

PCのキーボードをたたきながらBGMを変え、マッサージチェアに身を任せたまま照明を暗くする。そして寝転んだ状態で、いつものYouTubeチャンネルを再生する。手が離せない忙しいときはもちろん、リモコンやスマホを手にすることすら億劫(おっくう)なときでもGoogle Homeは嫌な顔をせずにサポートしてくれる。使っていると最初は「できないこと」の多さに不満を覚えるが、そのうち「できること」を中心に自分に合った使い方を考え始め、便利に感じ始めるのだから不思議だ。

そして対応機器は今後も増えていく。11月上旬にはiRobotのロボット掃除機「ルンバ」が対応する予定のため、こちらも試してみたいと思う。

関連キーワード

Google | Google Home | スマートスピーカー | Chromecast | リビングルーム | LED照明 | AVアンプ | LED電球 | Philips | AIアシスタント | Google Assistant | iRobot | ルンバ | DAZN | HDMI CEC

関連記事

事実上のAmazon Echoを手に入れた

事実上のAmazon Echoを手に入れた

これなら技適警察に捕まることもない。 Google Homeで「ラジカセがあった時代」にタイムスリップ

Google Homeで「ラジカセがあった時代」にタイムスリップ

Google Homeの音楽機能を試してみたのだが……。 LINEよりGoogleのスマートスピーカーが欲しい理由

LINEよりGoogleのスマートスピーカーが欲しい理由

GoogleとLINEが国内発売したスマートスピーカー。どちらが“買い”なのか? 日本に上陸した「Google Home」とじゃんけんしてみた そこから見えた方向性とは

日本に上陸した「Google Home」とじゃんけんしてみた そこから見えた方向性とは

GoogleとLINE、それぞれのスマートスピーカーを比べてみた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

フィリップスの「Hue」。HueのLED電球はE26という一般的な口金なので使用できる照明器具も幅広い

フィリップスの「Hue」。HueのLED電球はE26という一般的な口金なので使用できる照明器具も幅広い