UMPCとモバイルWiMAXで「新しいモバイル」がやってくる:IDF Fall 2006(1/3 ページ)

PCはノートが主役へ、普及のカギは「Santa Rosa」

かつて、「ひざの上で使える」という意味から「ラップトップ」と呼ばれたそれは「ラップクラッシャー」と呼ばれるようなサイズと重量のPCだった。月日が過ぎ、ラップトップは本当の意味でラップトップになり、さらに小型軽量化されてカバンに入れて持ち歩けるモバイルPCとなった──。

「これらノートPCに加え、2006年の春にはウルトラモバイルPC(UMPC)というカテゴリが出現した」と述べるIntelのモビリティ部門ゼネラルマネージャ兼シニアバイスプレジデントのダビ・ペリマター氏によれば、UMPCは、サーバ、デスクトップPC、ノートPCに次ぐ、第4のフォームファクタであるという。

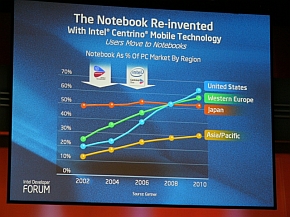

UMPCの出現とともに、25周年を迎えたノートPCに1つの転機が訪れようとしている。同氏の基調講演で示された米ガートナーの資料によれば、もともとノートPCの普及率の高い日本を除き、世界的にノートPCの需要が高まっていることが分かる。デスクトップPCを含めたPC市場全体でのシェアを見た場合、2008年には西ヨーロッパと米国でノートPCのシェアは50%に達し、この先デスクトップPCを上回る、PC市場のメインストリームへと成長していく。欧州や北米におけるPC売り上げの多くは買い替え需要が中心である。Core Duo/Core 2 Duoのリリースされた2006年は、同時に2007年にWindows Vistaの出荷が控えている年であるにも関わらずPCの売り上げが好調であることから考えると、新アーキテクチャへの移行が買い替え需要を喚起している可能性は高いといえる。

業界的には2007年1月のWindows Vista登場が1つのターニングポイントになると思われるが、それは同時に試練の到来でもある。Windows Vistaではグラフィックス機能を中心に高いシステム性能を求める仕様になっている。こうした機能強化はサイズや消費電力の面で制約のあるノートPCにとってハードルが高い。とくに普及価格帯の製品や小型軽量タイプの製品に高性能なグラフィックスチップを載せると、本体価格の上昇や消費電力増大の要因となってしまう。2007年前半に登場するSanta Rosaでは、これらの問題を解決して普及価格帯の標準ノートPCでWindows Vistaを快適に利用できる環境を提供することを目指している。

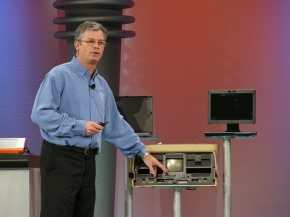

25年前に登場した最初のモバイルPCから、Core2 Duoを搭載した最新のノートPCまでの変革について説明するIntelのモビリティ部門ゼネラルマネージャ兼シニアバイスプレジデントのダビ・ペリマター氏

25年前に登場した最初のモバイルPCから、Core2 Duoを搭載した最新のノートPCまでの変革について説明するIntelのモビリティ部門ゼネラルマネージャ兼シニアバイスプレジデントのダビ・ペリマター氏強力なグラフィックス機能と低消費電力機構を提供するSanta Rosa

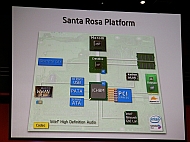

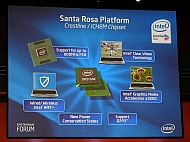

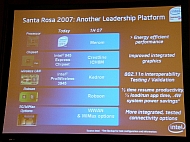

Santa Rosa(開発コード名)は、CPUとチップセット、無線LANモジュールの3つをあわせたノートPC向けプラットフォームの総称だ。Intelは、ノートPC向けに「Centrino」というブランドを展開しているが、Santa Rosaは「次期Centrino」と考えていい。このSanta Rosaの特徴を列挙すると下記のようになる。

- CPUはMeromコアの「Core 2 Duo」

- チップセットはCrestline(開発コード名。正式にはIntel 965GMと呼ばれるかもしれない)+ICH 8

- FSBは800MHzに高速化

- 無線LANモジュールはIEEE 802.11n対応の「Kedron」(開発コード名)

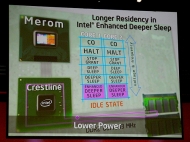

- CrestlineでCPU間通信やスリープ状態での省電力機能を強化

- Crestlineのグラフィックスコアは機能を大幅に強化してWindows Vistaに対応する

- WiMAX通信モジュールをオプションで提供

- ディスクキャッシュのNANDフラッシュメモリモジュール「Robson」をオプションで提供

FSBの高速化とスリープモードなどによる省電力機能サポートなど、パフォーマンスと低消費電力を両立しているCrestlineだが、内蔵されるグラフィックスコアの機能強化にも注目しておきたい。3Dデスクトップ表示「AERO」が標準機能として実装されるWindows Vistaにおいて3D描画機能が大幅に強化されたグラフィックスコアは多大な効果を発揮すると期待される。

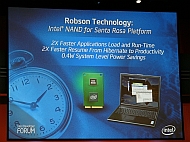

フラッシュメモリモジュールは「Robson」と呼ばれる技術で、Santa RosaマシンにPCI Express経由で接続することでHDDのキャッシュとして動作し、ディスクアクセスの高速化や省電力化を実現する。

2007年前半に登場予定の「Santa Rosa」の構成要素。CPUはMeromコアのCore2 Duoを継承し、チップセットに統合型のCrestline+ICH8、無線LANモジュールはIEEE 802.11n対応のKedronを搭載する。さらにSanta Rosaでは、Robsonや3G/WiMAX接続のためのオプションが提供される

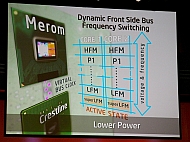

2007年前半に登場予定の「Santa Rosa」の構成要素。CPUはMeromコアのCore2 Duoを継承し、チップセットに統合型のCrestline+ICH8、無線LANモジュールはIEEE 802.11n対応のKedronを搭載する。さらにSanta Rosaでは、Robsonや3G/WiMAX接続のためのオプションが提供される Santa Rosa世代で導入される新技術。FSBが高速化されて800MHzになっているほか、システムの稼働状況に応じてバスの動作を「Super LFM」という一種の半スリープ状態に落とし込み、さらなる消費電力削減を実現する

Santa Rosa世代で導入される新技術。FSBが高速化されて800MHzになっているほか、システムの稼働状況に応じてバスの動作を「Super LFM」という一種の半スリープ状態に落とし込み、さらなる消費電力削減を実現する Santa Rosaで注目される「Robson」ではハイバネートからの復帰やアプリケーションの起動時間が従来の半分に短縮されるほか、HDDの代わりにキャッシュとしてフラッシュメモリが動作することで消費電力の削減が可能になる

Santa Rosaで注目される「Robson」ではハイバネートからの復帰やアプリケーションの起動時間が従来の半分に短縮されるほか、HDDの代わりにキャッシュとしてフラッシュメモリが動作することで消費電力の削減が可能になるCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)