漆黒の最強PCをブン回す──デル「XPS 710 H2C Edition」(1/2 ページ)

日本のユーザーには「地味なデル」というイメージがなかなか強く根付いていたりする。しかし、XPSシリーズは実に攻撃的なラインアップで、日本でも「XPS 2010」「XPS 700」などの発表にあわせて2006年から積極的にXPSのプロモーションを始めたこと(それ以前からXPSシリーズは日本市場に投入されていたが)と、XPS 2010とXPS 700の特異な外見とスペックがユーザーの注目を集めたことなどから、日本でも「過激なデルっ!」というイメージが浸透しつつある。

その、過激なデルっ!を象徴するようなモデルが2006年の1月に行われたCESで登場した「XPS 600 Renegade」だ。初めてQuad SLIを搭載したことで3Dパフォーマンスを重視するパワーゲームユーザーに注目されたこのマシンは残念ながら日本では販売されなかったが、2007年のCESにあわせて発表された「XPS 710 H2C Edition」もなかなか過激な性格を持ったPCだ。そのシルエットこそすでに発表されている「XPS 700」シリーズ譲りの「前のめり」タワーPCであるが、そのカラーは「漆黒」といえるほど深い黒でカラーリングされている。XPS 700でユーザーを驚かせた「降り注ぐLED」のデコレーションも健在で色もBIOSで替えられる。

拡張性は従来のXPS 700と同様。評価機にはGeForce 7950 GX2が2枚とSoundBlaster X-Fi Audioが組み込まれていた。このほかに、XPS710シリーズにはオプションでAGEIAのPhysXカードが用意されている

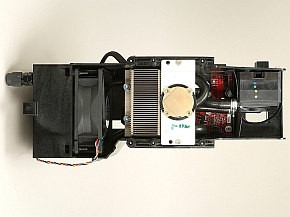

拡張性は従来のXPS 700と同様。評価機にはGeForce 7950 GX2が2枚とSoundBlaster X-Fi Audioが組み込まれていた。このほかに、XPS710シリーズにはオプションでAGEIAのPhysXカードが用意されているしかし、XPS 710 H2C Editionの特徴はそういう「外見のマイナーバージョンアップ」ではなく、「H2C Edition」にだけ搭載されてそのネーミングの理由にもなっている強力なクーラーユニットにある。「Hybrid two-stage Cooling」とデルの製品発表会で紹介されたように、ファンと水冷機構を組み合わせたユニットを搭載することで高い冷却性能を持たせたHybrid two-stage Coolingユニット(以下 H2Cユニット)は、内部にクーラントタンクとその循環系、ジャケット、ヒートシンク、ラジエータをすべてユニット筐体に組み込んでおり、そのサイズはXPS 710用筐体のフロントから背面にまでいたる“巨大”なものとなっている。XPS 710シリーズはBTXフォームファクタを採用しているが、そのBTXは正面に設置したファンで外気を取り込み、その外気をファンから背面にかけて直線に配置したCPU、チップセットを流すことで冷却している。H2Cユニットはその経路すべてにフードを被せたような、見ために相当インパクトがあるレイアウトとなっている。

サイズは強大だが、水冷機構に付き物の冷却水系チューブがH2Cユニットの中にすべて組み込まれているため、この方式を採用したPCでよくある「クーラントチューブが筐体の中を右往左往」ということはない。H2Cユニットの威圧感はあるものの筐体内部はすっきりとしているのでメモリスロットやPCI-Express/PCIスロットにアクセスしやすい。また、拡張カードとHDDベイはXPS700のころから採用されているツールフリーの構造になっていて、レバーを倒したり引いたりすることでカードの抜き差しと固定、ドライブの抜き出しと取り外しができるため、ユーザーが自分で行う拡張作業に苦労することはない。巨大なH2Cユニットも固定しているネジを外せば(ただし、かなり奥まったところにネジがあるので、先端に磁石をつけたドライバーを使わないと面倒なことになる)、取り外しと取り付けはそれほど大変なことではない。

XPS700シリーズからの「前傾」デザインはそのまま。BTXフォームファクタを採用しており基本的な内部のレイアウトも従来のXPS 700シリーズと同様。ただし、H2C Editionで新しく導入された強大な冷却ユニット「H2C」が筐体内部の見ためを大きく変えた

XPS700シリーズからの「前傾」デザインはそのまま。BTXフォームファクタを採用しており基本的な内部のレイアウトも従来のXPS 700シリーズと同様。ただし、H2C Editionで新しく導入された強大な冷却ユニット「H2C」が筐体内部の見ためを大きく変えた先ほども述べたように、XPS 710 H2C EditionはBTXフォームファクタを採用している。そのため、ファンはフロントに配置されることになるが、H2Cユニットは正面にラジエータを組み込んでいて、ファンはその後ろに隠れる。静音性能の観点からすると有利なレイアウトになっているが、XPS 710 H2C Editionはその下に拡張カードスロットを冷却するファンが正面に取り付けられているためその音が気になるところだ。「パフォーマンス至上主義PCに静音を求めるのは野暮」という意見もあるが、実際起動した直後の「ぶもぉぉぉぉ!!!」という爆音はさすがに恐怖である。ただ、起動処理が終われば大口径のファンを低速で回転させるので低い「ふぅぅぅぅぅぅ」という音が聞こえてくるだけになる。

XPS 710 H2Cがこんな巨大なクーラーユニットを搭載した理由は「Core2 Extreme QX6700を3.2GHzで動作」「Core2 Extreme X6800を3.46GHzで動作」させる強力なCPU冷却を可能にするためだ。米DELLはBTOの選択肢として今のところ「デルが公式に認めるオーバークロック設定」3.2GHz動作のCore2 Extreme QX6700を用意している。ところが、日本では定格動作のCore2 Extreme QX6700とCore2 Extreme X6800しか用意していない。デルに確認したところ、時期は不確定ながら日本でもオーバークロックバージョン(動作クロックは先ほど述べたとおり)の準備をすすめているので、日本でも「3GHz台で動作するCore2 Extreme」を搭載したXPS 710 H2C Editionが入手できる可能性はある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 16GB版と8GB版のすみ分けが進むRTX 5060 Ti――HDD「完売」報道の影響は? 今週末のアキバパーツ事情 (2026年02月21日)

- モニター台とドッキングステーションが合体した「Anker USB-C ハブ 10-in-1 Monitor Stand」が28%オフの1万7990円で販売中 (2026年02月20日)

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- 上下2画面で作業効率を大幅に高める「InnoView デュアル モバイルモニター」が36%オフの2万8212円に (2026年02月20日)

- ルンバが日本のために本気を出した! 「Roomba Mini」が示す“小が大を兼ねる”新基準とは (2026年02月21日)

- 内蔵タッチパッドが変形する「EWiN 折りたたみワイヤレスキーボード」が24%オフの5319円で販売中 (2026年02月20日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 微細な造形を圧倒的な解像度で実現する3Dプリンタ「ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K」が20%オフの7万2798円に (2026年02月20日)

- 音楽生成モデル「Lyria 3」をGeminiアプリに統合 日本語の歌詞にも対応/「ChatGPT」に新たなセキュリティ機能「Lockdown Mode」を導入 (2026年02月22日)

- 「UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1」が2000円で買える (2026年02月17日)