大切なのは「持続可能」であること――4年目を迎えたNECレノボグループの「テレワーク・デイ」(1/2 ページ)

NECレノボ・ジャパングループは3月11日、「全社一斉テレワーク・デイ」を開催した。

同グループでは、全従業員が可能な限り一斉にテレワーク(遠隔勤務)をする「テレワーク・デイ」を2016年から年に数回実施しており、PC USERでは同年に開催された初回のテレワーク・デイの模様を取材している。

今回のテレワーク・デイは、東日本大震災から9年を迎えることに合わせて実施されたものだ。ある意味で「テレワーク先進企業」ともいえる同グループだが、テレワークを推進する過程で、良いこともあった反面、課題も見えてきたという。

働き方改革の文脈に加えて、昨今は「新型コロナウイルス」の感染拡大を防止する観点からも注目を集めるテレワーク。同グループの取り組みを見てみよう。

テレワーク成功のカギは“3つ”

NECレノボ・ジャパングループは、「働きやすさ No.1 企業(Best Place to work)」を経営目標として掲げている。「より幸せな従業員は、より良いパフォーマンスを実現できる」という観点から、従業員のワークライフバランスの柔軟性も重視しているという。テレワークの推進は、柔軟性を確保する手段の1つだ。

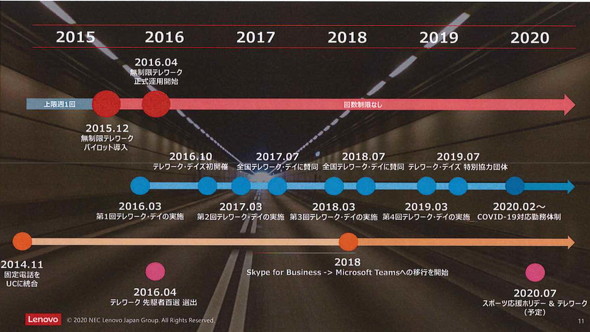

テレワーク・デイ以前から、同グループはテレワークを導入している。2015年12月以前は、週1回を上限にテレワークを利用できるようになっていた。テレワークを実施しやすくするために、2014年11月には固定電話回線をユニファイドコミュケーション(UC)システムに統合し、テレワーク中でも電話を受けられるようにした。

2015年12月には利用回数(日数)に上限のない「無制限テレワーク」を試行導入し、2016年4月には正式な制度とした。2018年には、コミュニケーションツールを「Skype for Business」から「Microsoft Teams」への置き換えを開始している。

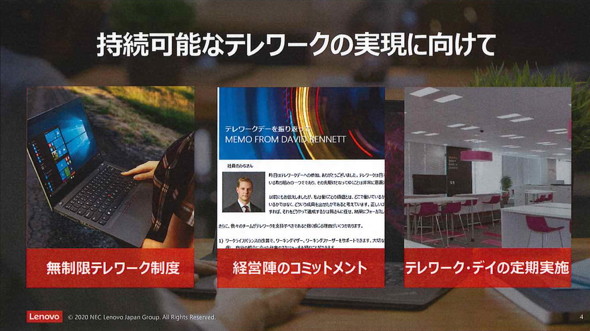

レノボ・ジャパンとNECパーソナルコンピュータ(NECPC)の社長を兼務するデビット・ベネット氏は、テレワークを制度として定着させるカギとして「無制限」「経営者のコミットメント(関与)」「定期実施」を挙げる。

無制限は、回数に制限なく使えることを指してはいるが、それに加えて利用する理由や場所に制限を設けていないこともポイントだ。テレワークをする前日までに上長の承認を取る必要はあるものの、理由は不問としている。勤怠管理はオフィスに出勤した場合と同様で、Webベースで「出勤」「退勤」を登録する。

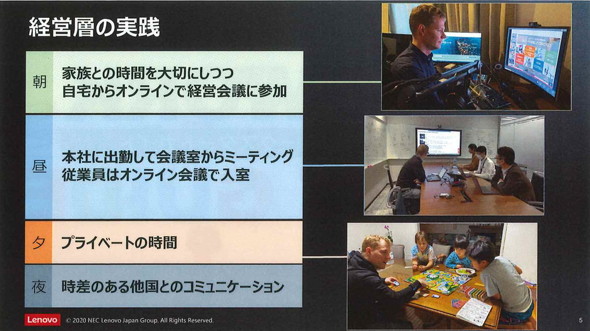

経営者のコミットメントは、経営(管理)者層も積極的にテレワークに関与することを指す。簡単にいえば、経営陣もテレワークを実践するということだ。ベネット社長も、自宅のゲーミングPCを使って積極的にテレワークをしているという。「テレワークをしている姿を、(従業員に)しっかりと見せることが重要」(ベネット社長)なのだ。

定期実施は、文字通りテレワークを定期的に実施することを指す。制度としてテレワークがあっても、実際に利用しなければ「宝の持ち腐れ」となる。いきなり利用することになったとしても、利用経験がなければ戸惑うこともある。テレワーク・デイは、テレワークをするための「訓練」の機会でもある。

同時に、テレワーク・デイはテレワークの「課題」を洗い出す役目も果たしている。実施後は必ず従業員アンケートを実施し、課題を洗い出す。出てきた課題を1つ1つ解決していくことで、“持続可能なテレワーク”の実現を目指しているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)