カプコンがモンハンシリーズ“初”の「全世界同時クロスプレイ」を実現するためにAWSと組んだ理由(1/2 ページ)

カプコンの最新ゲームタイトル「モンスターハンターワイルズ」は、PCやゲーム機といったプラットフォームの垣根を越えて、一緒にオンラインでプレイできる「クロスプレイ」が大きな特徴だ。100万人以上のプレーヤーが同時にアクセスする中でも安定した接続を維持し、プレーヤー同士がストレスなく協力プレイを楽しめる環境を実現している。

これを支えているのが、Amazon Web Services(AWS)のクラウドサービスだ。モンスターハンターワイルズのオンラインサービスは、どのように実現しているのか――先日、カプコンとアマゾンウェブサービスジャパン(AWSジャパン)が報道関係者向けに説明会を開催し、その“舞台裏”を説明した。

説明会の登壇者。左から、AWSジャパンの恒松幹彦常務(情報通信・メディア・エンターテイメント・ゲーム・スポーツ・戦略事業統括本部 統括本部長)、カプコンの井上真一氏(CS第二開発統括 システム基盤部 部長)、AWSジャパンの小林正人氏(サービス&テクノロジー事業統括本部技術本部長兼ソリューションアーキテクト)

説明会の登壇者。左から、AWSジャパンの恒松幹彦常務(情報通信・メディア・エンターテイメント・ゲーム・スポーツ・戦略事業統括本部 統括本部長)、カプコンの井上真一氏(CS第二開発統括 システム基盤部 部長)、AWSジャパンの小林正人氏(サービス&テクノロジー事業統括本部技術本部長兼ソリューションアーキテクト)クロスプレイの環境構築にAWSを選定した理由は?

モンスターハンターワイルズは、カプコンの人気ゲームである「モンスターハンターシリーズ」の最新作で、発売前から注目を集めていた作品だ。実際、発売後の反響は大きく、2月28日の発売から約1カ月間(3月31日まで)の販売本数は、全世界で1000万本を突破したという。

本タイトル最大の特徴は、100万人以上のプレーヤーが、PCや各種ゲーム機を問わずに同時にアクセスし、クロスプレイできる点にある。

カプコンの井上真一氏(CS第二開発統括システム基盤部 部長)は「(モンスターハンターシリーズとして)初めてのクロスプレイを実現すると共に、全プラットフォームへの対応、それを世界同時発売で提供したゲームが、モンスターハンターワイルズである。カプコンにとって、社運を賭けた一大プロジェクトだ」と語る。

その上で「単一のプラットフォームへの対応であれば、プラットフォーマーのネットワークサービス環境を利用できる。しかし、(本タイトルは)クロスプラットフォームとしたため、(オンラインでは)カプコンが用意した環境でプレイしてもらうことになる。しかも、(今回は)全世界同時発売であり、あらゆる地域に対応しなくてはならない。当初から(ネットワークやサーバに)大きな負荷がかかることが想定され、その後の運用を考えるとスクラッチで(個別に)開発するのではなく、マネージドサービス(管理されたサービス)を活用することがいいと判断した」という。

モンスターハンターワイルズのオンラインプレイ環境の実現において、カプコンはレイテンシー(遅延)を限りなく少なくすることにこだわったという。

井上氏は「(モンスターハンターワイルズは)アクションゲームであり、その面白さを世界中に届けるために低遅延を追求した。ネットワークの遅延が、ゲーム体験を著しく損なうことにつながる。仲間と一緒にプレイしているときに、安定した接続が保てず、仲間と息を合わせた動きができないようでは、ゲームの根幹が揺らぐ」と語る。その上で「さまざまなクラウド事業者を対象に、通信環境の検証を行った上で、提供されるソリューションとの組み合わせを考慮した。結果として、AWSを選定した」と、数あるクラウドサービスの中からAWSを選定した経緯を説明した。

井上氏はAWSについて、「世界中の『リージョン』で利用できること」「リージョン間の通信で遅延が発生しにくいこと」を高く評価したという。

AWSのソリューションも活用

だが、ネットワーク環境を構築するプロセスで、カプコン社内では大きな問題が発生した。

井上氏は「限界ぎりぎりまで、面白さを詰め込みたいという開発者の思いがあり、それを反映するために、(モンスターハンターワイルズでは)限られたユーザーを対象にした事前のクローズドβテストは行わないことを決定した」という。その代わりに、内部テストを徹底的に実施し、課題を抽出していったという。

内部テストの過程で行った取り組みの1つが、「内部クォータ」の解除だった。

AWSでは、システムに負荷がかかった際に「サービスクォータ」と呼ばれる機能制限が掛かることがある。そのため、ゲームをプレイしている最中に何度も“止まる”現象が見られたという。

このような事象が発生した場合、AWSでは「サービスクォータの引き上げ」を申請できる。カプコンでも、クォータの引き上げ申請などの作業を行った。

この時にカプコンが利用したのが「AWS Countdown Premium」だった。これはAWSのエキスパートチームから選ばれた専任エンジニアがサービスの設計フェーズから運用まで包括的にサポートするソリューションで、AWSの技術情報や内部構成といった外部からは分からない状況や特性を理解した上で対応を図ってくれたという。またトラブルが発生した際に、原因の切り分けを迅速に行い、最速で復旧させることにも貢献するソリューションでもあるという。

開発中はトラブル続きであったというが、ローンチ以降は大きなトラブルがなく、最新ゲームの世界を楽しんでもらえているとのことだ。

開発にAIを活用

井上氏は、ゲーム開発におけるAIの活用についても説明した。

同氏は「(ゲームを)もっと面白くしたいと考えていても、予算と納期は決まっている。それならば手作業で行い時間がかかっている所や無駄を、テクノロジーを使って省き、クリエイティブに集中できるようにすることが最善だ。そこで生成AIを活用することにした」という。

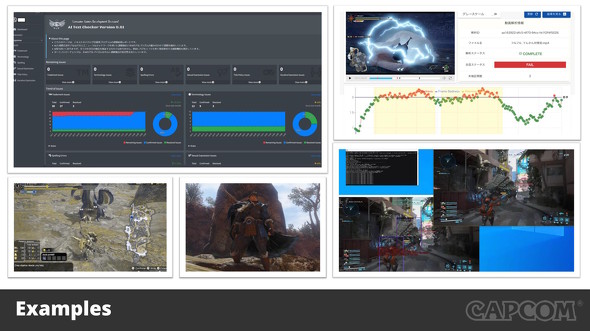

カプコンでは、ゲームそのものの製作やデザインなど創作性の高い領域にはAIは使わないという。一方で、開発中の各種テストではAIを積極的に活用しているとのことだ。

例えば、PCではさまざまな部品が使用されているため、プレイ時に発生する障害の原因を突き止めるのが難しい面がある。そこで動作ログをAIに取り込み、原因となりうる要素を示すといった使い方をしているという。また、画面を光らせる演出の際に、プレーヤーに対してけいれんなどの身体的影響を与える可能性の検証にもAIを使っているそうだ。さらに、新たなフィールドが完成した際に、背景や岩などが正しく表示されているかの確認にもAIを活用している。

井上氏は「カプコンでは、ゲームをプレイできる『AIテスター』を作り上げ、デバッグ作業も行っている。また一定の単純業務については、AIエージェントに任せている。また、人がすべき作業に集中して、より良いものを届けるためにAIを活用していく。これによって費用の最適化に加えて、間接的には価値の最大化も図れる。費用削減だけが目的ではなく、ここで生まれた利益は面白さに再投資していく」と述べた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- モニター台とドッキングステーションが合体した「Anker USB-C ハブ 10-in-1 Monitor Stand」が28%オフの1万7990円で販売中 (2026年02月20日)

- 上下2画面で作業効率を大幅に高める「InnoView デュアル モバイルモニター」が36%オフの2万8212円に (2026年02月20日)

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- 内蔵タッチパッドが変形する「EWiN 折りたたみワイヤレスキーボード」が24%オフの5319円で販売中 (2026年02月20日)

- 16GB版と8GB版のすみ分けが進むRTX 5060 Ti――HDD「完売」報道の影響は? 今週末のアキバパーツ事情 (2026年02月21日)

- 音楽生成モデル「Lyria 3」をGeminiアプリに統合 日本語の歌詞にも対応/「ChatGPT」に新たなセキュリティ機能「Lockdown Mode」を導入 (2026年02月22日)

- 微細な造形を圧倒的な解像度で実現する3Dプリンタ「ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K」が20%オフの7万2798円に (2026年02月20日)

- 「UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1」が2000円で買える (2026年02月17日)

- ルンバが日本のために本気を出した! 「Roomba Mini」が示す“小が大を兼ねる”新基準とは (2026年02月21日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)