「iPhone 17 Pro」が仕掛けるAppleの静かな革命――新冷却システム採用で狙う“野望”とは?:本田雅一のクロスオーバーデジタル(2/3 ページ)

オンデバイス処理に重きを置くことで開かれる「新たな可能性」

Appleがデバイス内でのAI処理にこだわる理由は「プライバシー保護」だけではない。

確かに、Appleは「Private Compute Cloud」の開発を通して、クラウド(オンライン)でも高水準のプライバシー保護を伴うAI処理の実現を目指している。それでも、AppleはAI処理の“主軸”はあくまでもオンデバイス処理だと考えている節がある。

その価値は「iOS 26」搭載のiPhoneと「H2チップ」搭載のAirPodsシリーズで実現される「ライブ翻訳」機能に如実に現れている。この機能は、目の前にいる話者の言語をリアルタイムで音声翻訳するものだが、これはクラウド経由では絶対に実現できない体験だ。ネットワークのレイテンシー(遅延)や安定性、そして処理(応答)の待ち時間を考慮すると、クラウド処理で“ライブ”翻訳は相当に難しい。

この機能は「iPhone 15 Pro」以降で利用可能だが、世代を重ねるごとに明確な性能向上を見せている。これは、SoCのAI処理能力向上が、直接的なユーザー体験の改善につながることを示す好例といえる。

しかし、そもそもの話でいえば、リアルタイム翻訳のようなオンデバイスAI処理は「SoCの性能を100%発揮できる環境」があって初めて成り立つ。熱処理の問題で性能が低下するようでは、肝心な時に役に立たない。薄いボディーの中で高性能なSoCを持続的に動作させるためには、優れた冷却システムが不可欠だ。

iPhone 17 Proシリーズでは、ベイパーチャンバーという個別の技術導入に限らず、今までチタニウム(チタン)を使っていたボディーフレームを、最大20倍の熱拡散が期待できるアルミニウムに“回帰”した。このことも含めて、AI処理におけるシステム負荷が高まるだろう未来の課題に対するAppleの回答といえる。

冷却技術の革新が実現する、体験の質的変化

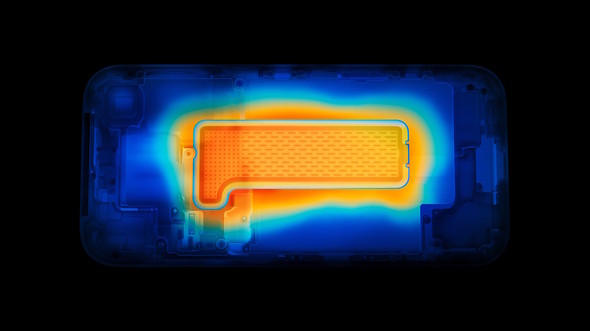

ベイパーチャンバーは、液体の“相変化”を利用して効率的に熱を拡散する技術だ。よく似た技術に「ヒートパイプ」があるが、ヒートパイプが点から点へと熱を移動させるのに対し、ベイパーチャンバーは点から面へと熱を拡散させるという違いがある。

一般的なスマホは放熱処理に金属やグラフェン(炭素シート)を用いた「ヒートスプレッダー」を使っているが、ベイパーチャンバーは熱伝導効率と速度が格段に高く、特に継続的な高負荷処理における放熱に威力を発揮する。

iPhone 17 Proシリーズではアルミニウム製ユニボディーとベイパーチャンバーを組み合わせることで、ボディー全体が巨大なヒートシンクとして機能し、高負荷で処理が回り続けても性能が落ちにくくなっている。

複雑なAI処理を伴う写真編集、4K動画のリアルタイムエフェクト処理、長時間の生成AI利用といった、従来であれば発熱により性能が低下していた用途で、継続的に最高性能を維持できるようになるだろう。また、充電しながら処理を行う際に、発熱による「充電不能」「性能低下」などに悩まされる機会も少なくなると思われる。

iPhone 17 Pro Maxの「最長39時間」という驚異的なバッテリー駆動時間も、この冷却システムの恩恵によるところが大きいと予想される。効率的な熱管理でSoCが最適な温度範囲で動作し続けることで、性能低下が発生せずより短時間で処理を完了することにより、電力効率が大幅に向上するからだ。

関連記事

Appleが「iPhone」のラインアップを”静かに”再編 進むエコシステムの強化

Appleが「iPhone」のラインアップを”静かに”再編 進むエコシステムの強化

Appleがスペシャルイベントで新しいiPhoneやApple Watch、AirPods Proを発表した。現地で取材した内容をもとに、発表内容を俯瞰(ふかん)したいと思う。【追記】 WWDC 2025基調講演から見るAppleの“進む道” 「UIデザインの刷新」と「AI機能の深化」が大きなテーマに

WWDC 2025基調講演から見るAppleの“進む道” 「UIデザインの刷新」と「AI機能の深化」が大きなテーマに

6月9日(米国太平洋夏時間)に行われた、Appleの開発者会議「World Developers Conference(WWDC) 2025」の基調講演では、いろいろな発表がなされた。その概要を見つつ、その意図を俯瞰(ふかん)してみたい。 Appleが全てのOSを共通のバージョン番号に統一

Appleが全てのOSを共通のバージョン番号に統一

Appleが年次イベント「WWDC25」で、全ての次期OSからバージョン番号を導入すると発表した。 “後出し”の生成AI「Apple Intelligence」がAppleの製品力を高める理由

“後出し”の生成AI「Apple Intelligence」がAppleの製品力を高める理由

生成AIにおいて出遅れを指摘されているAppleが、開発者向けイベントに合わせて「Apple Intelligence」を発表した。数ある生成AIとは異なり、あくまでも「Apple製品を使いやすくする」というアプローチが特徴だ。 Apple、生成AI「Apple Intelligence」発表 オンデバイス処理でSiriも大幅進化、ChatGPTとも連携

Apple、生成AI「Apple Intelligence」発表 オンデバイス処理でSiriも大幅進化、ChatGPTとも連携

Appleが独自の生成AI「Apple Intelligence」を発表した。さまざまなデバイスやアプリで活用できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- カラー電子ペーパーで好きな画像を飾れる「SwitchBot AIアートキャンバス」が楽しい 13.3型の迫力と魅力 (2026年02月13日)

- 手のひらサイズの小型PCがお得に! GEEKOMが「冬セール」を開催中 (2026年02月12日)

- ワコムが安い? 驚きの2025年を振り返り メモリ高騰におびえる2026年の「自作PC冬眠」と「次世代CPU」への期待 (2026年02月12日)

- PC値上げの波はVAIOにも? 糸岡社長が明かす「マウスエフェクト」への対応とブランド価値の向上 (2026年02月13日)

- キンタロー。も驚くほぼ「入力ゼロ」の“次世代”確定申告 2026年の弥生は3つのAI活用とデスクトップ製品強化を両輪に (2026年02月12日)

- 新ARグラス「XREAL 1S」を試す 解像度と輝度が向上、BOSEサウンドで没入感アップ “3D変換”も大きな魅力 (2026年02月10日)

- アイ・オー、拡張ドック機能を備えたType-C接続対応の27型4K液晶ディスプレイ (2026年02月12日)

- 元Appleのジョナサン・アイブが手掛けるフェラーリ初EVの内装デザイン公開 物理ボタンとデジタルの融合 (2026年02月10日)

- 「雲」から降りてきたAIは「パーソナル」な存在になれるのか――開催から1カ月経過した「CES 2026」を振り返る (2026年02月12日)