KDDI高橋社長、楽天やドコモの新料金プランは「大きな影響なし」 国内メーカーの撤退は「非常に残念」

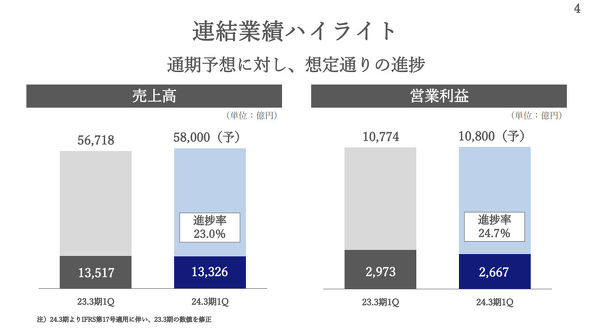

KDDIが7月28日、2024年3月期第1四半期(4月〜6月)の決算を発表した。売り上げは1兆3326億円(前年同期比1.4%減)、営業利益は2667億円(前年同期比10.3%に減)の減収減益となった。

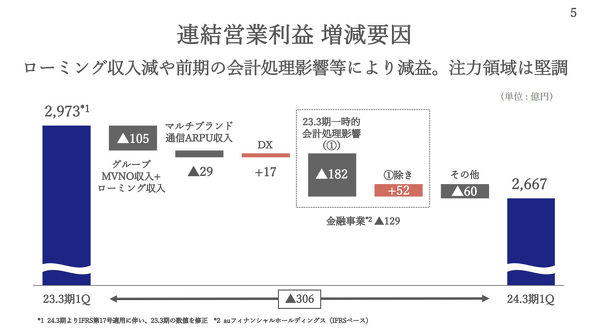

グループMVNO収入と、楽天モバイルからのローミング収入で105億円の減収、金融事業の一時的会計処理の影響で182億円の減収になったことが響いた。2023年度通期では増収増益を目指しており、高橋誠社長は「想定通りの進捗(しんちょく)」であることを強調する。

新ローミング協定によって600億円から100億円程度の減収に

ローミングについては「600億円の減収を見込んでいた」(高橋氏)が、2023年4月に楽天モバイルと新たなローミング協定を締結したことで、100億円程度の減収に抑えられたという。ただ、「ローミングはプラス要素になるが、これをもって上方修正という考えはない」と高橋氏。「今期が一番つらい」と述べ、ARPUの反転を目指していく意向を示した。

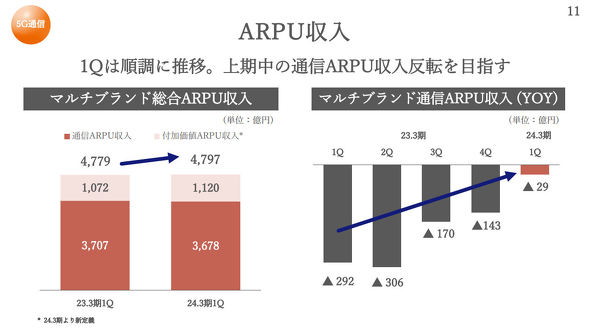

ARPUを伸ばして反転へ 楽天やドコモの新プランの大きな影響はなし

そのARPUは順調に伸びている。au、UQ mobile、povoを対象に、金融・補償・でんきを含めた「マルチブランド総合ARPU」は、22年度1Qの4779円から4797円に増加。通信サービスのみの「マルチブランド通信ARPU」は、前年比の減収幅が縮んでおり、22年度1Qのマイナス292億円から、23年度1Qはマイナス29億円に向上した。

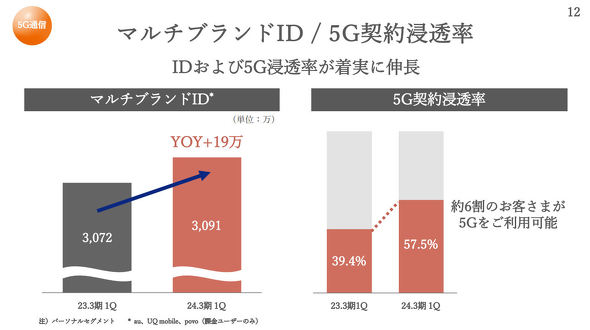

au、UQ mobile、povo(課金ユーザーのみ)のマルチブランドIDは前年から19万増の3091円に増加、5G契約浸透率は前年の39.4%から57.5%に向上。5G契約の浸透に伴って、auの月間平均データ利用量は前年から25%増加している。23年4月〜6月の実績で、機種変更時に約8割が使い放題プランを選択していることも通信ARPU向上を後押ししたようだ。

競合他社の状況を見ると、6月から楽天モバイルが「Rakuten最強プラン」、7月からNTTドコモが「irumo」を提供しているが、「今の段階では大きな影響はない」と高橋氏。

irumoについては「当社のプランとはデータ量が異なる。0.5GBは5G通信を使えないとか、ネットワーク制限があるなど、比較するのは難しい」とコメント。楽天モバイルでは、KDDI側も新たなローミング協定を結んで“最強”を後押ししている部分もあるが、「ローミングエリアでも無制限というのは過度な説明だと思って見ていた。実際は800MHzだけのローミング。それほどお貸しするわけではないので、大きなインパクトが出ているわけではない」と述べた。

Rakuten最強プランに対抗する位置付けのプランとして、KDDIもUQ mobileで6月から「コミコミプラン」や「トクトクプラン」を提供。S、M、Lに分けていた従来のプランよりも「若干説明が必要になった部分があり、現場に落とし込むには若干時間がかかった」(高橋氏)が、今は落ち着いて順調に使われているそう。特に、トクトクプランとコミコミプランの比率が上がってきているそうだ。

国内メーカーの撤退が相次ぐのは「非常に残念」

総務省の有識者会議では、スマートフォンの端末値引き上限を4万円(税別)に緩和する方向性で議論が進んでいるが、高橋氏は白ロム(端末単体)の値引きも規制することを評価。「転売の不適切な取引がなくなってくるのはプラス」とした。

端末の出荷台数は、22年度1Qの169万台から127万台に落ち込んでいる。この要因について高橋氏は「為替の影響も相まって、海外から仕入れてくる端末を始め、どうしても端末価格が高くなっている。高額商品の流動性が昔よりも鈍い」と懸念を示した。

国内メーカーでは京セラが個人向け携帯電話事業からの撤退を表明し、FCNTが経営破綻となった件については「申し訳ないなというか、非常に残念だと思う」と複雑な思いをのぞかせた。「京セラさんはコンシューマーは厳しいが、法人でお願いするなど、ご協力できるところは対応していきたい」(同氏)

総務省が6月に700MHz帯の割り当てに関する指針を発表したことについては、「審査基準を見たら、楽天が有利だなぁとは思った。隣接バンドなので、全く出さないのもどうかなと思うので、悩みながら検討している。偏っている選考基準になっているのは率直な印象」と述べた。

金融サービスを使う人ほどauの解約率が低い傾向に

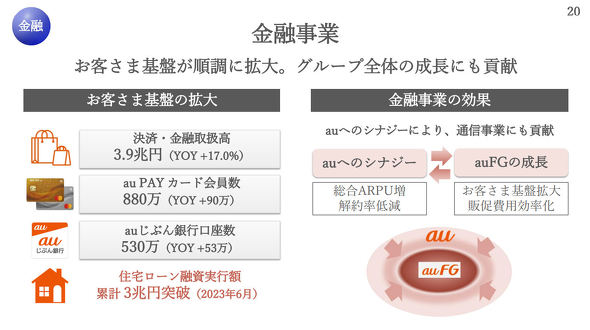

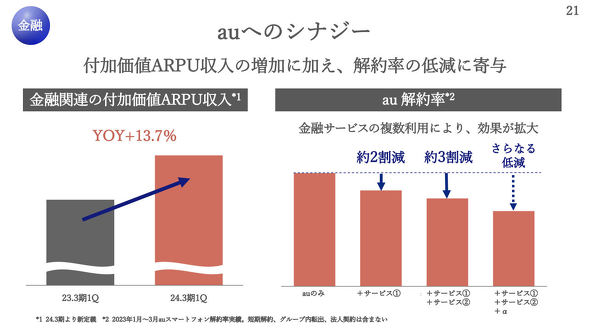

金融事業も順調に拡大している。決済・金融の取扱高は3.9兆円(前年同期比+17%)、au PAY カード会員数は880万(前年同期比+90万)、auじぶん銀行口座数は530万(前年同期比+53万)に上る。金融サービスを利用するほど、auの解約率が低下するという効果も出ており、複数の金融サービスを使う人ほど解約率が低いという。

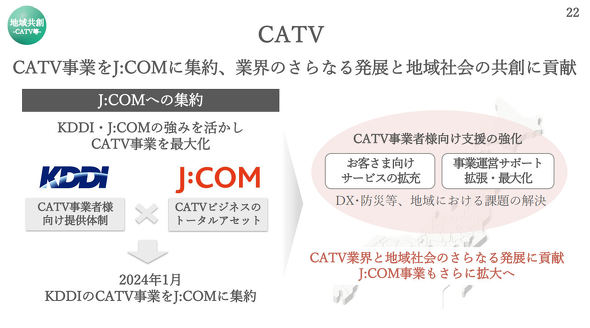

KDDIのCATV事業をJ:COMに集約

2024年1月から、KDDIのCATV事業をJ:COMに集約することも発表。KDDIがCATV事業者と提携して提供している電話サービス「ケーブルプラス電話」や、セットトップボックス「Smart TV Box」「ケーブルプラスSTB」「ケーブルプラスSTB-2」、CATV事業者向けのソリューションサービスは、2024年1月1日からJ:COMが提供する。

このタイミングで事業承継をすることの狙いについて高橋氏は「J:COOMも放送からインターネットにシフトして、成長の絵を描き始めている。そこに当てて、今回の事業分割譲渡をした」と話した。

関連記事

KDDI、2022年度は最高益達成も「本当に厳しい1年だった」 5Gは人口カバー率90%に

KDDI、2022年度は最高益達成も「本当に厳しい1年だった」 5Gは人口カバー率90%に

KDDIは11日、2022年度通期決算を発表した。過去最高益となる営業利益1兆757億円を記録した。高橋誠社長は「2022年度は本当に厳しい事業環境だった」と振り返る。5Gエリアは人口カバー率90%を達成した。 KDDIが楽天モバイルを「新たなローミング協定」で救済? 高橋社長の見解は

KDDIが楽天モバイルを「新たなローミング協定」で救済? 高橋社長の見解は

KDDIが11日に実施した決算会見では、楽天モバイルと締結した新たなローミング協定への質問が殺到した。今回の協定は当初のローミング協定の内容を改定し、ローミングを行う場所を拡大する内容となる。 KDDI高橋社長が“5G移行の伸び悩み”を問題視、端末値引き制限の緩和を訴える

KDDI高橋社長が“5G移行の伸び悩み”を問題視、端末値引き制限の緩和を訴える

KDDIの2023年3月期第4四半期の連結決算は、燃料高騰と2022年夏の通信障害の影響が響いて増収減益だった。5Gはエリア拡大を継続していくが、4Gからの移行が伸び悩んでいることを問題視。「手の届きやすい端末の浸透を促進する施策が大事」と訴えた。 ドコモの新料金「irumo」を冷静に分析 「分かりにくい」「改悪」以上に大きいインパクト

ドコモの新料金「irumo」を冷静に分析 「分かりにくい」「改悪」以上に大きいインパクト

ドコモが7月1日から新料金プランを提供する。小容量プラン「irumo」の狙いは、UQ mobileやY!mobileといった、他社のサブブランドに対抗することだ。eximoからは、ユーザーのデータ使用量が増加するタイミングに合わせ、ARPUを上げていきたい狙いが透けて見える。 京セラが個人向け携帯電話事業から撤退へ ただし高耐久スマホ「TORQUE」は継続予定

京セラが個人向け携帯電話事業から撤退へ ただし高耐久スマホ「TORQUE」は継続予定

京セラが、個人向け携帯電話事業から撤退することが明らかになった。携帯電話事業を含むコミュニケーション事業が苦戦していた。高耐久スマートフォン「TORQUE」や、法人向け携帯電話は引き続き開発していく。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ガストで人を介さず「テーブル決済」、食い逃げ対策はあるのか? すかいらーくに聞いた安心の仕組み (2026年02月21日)

- ガストの「テーブル決済」をPayPayで試してみた 便利だけど思わぬワナも (2024年04月14日)

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- LTE(4G)にもケータイはあります!! (2026年02月21日)

- ソフトバンクが「iPhone 16e」「Galaxy S25/S25 Ultra」を価格改定 月1円から (2026年02月20日)

- iOSとAndroidで「eSIMクイック転送」がついに解禁 iPhoneとPixelで検証、OSの壁はなぜ越えられた? (2026年02月21日)

- 「ポケモンGO」のバトルシステムを大幅改修 通信環境や端末差による「不整合」を解消へ (2026年02月20日)

- povo2.0の「サブスクトッピング」はどれだけお得? ahamoやLINEMOと比較 安く使うなら“長期”もアリ (2026年02月20日)

- 米Orbic、日本市場から事実上の撤退か オービックとの商標訴訟に敗訴、法人登記も抹消 (2026年02月22日)

- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)