PCケースも「デュアル」の時代に

Antecは、2月5日にPCケースや電源ユニット、外付けHDDケースの新製品説明会を日本の報道関係者に向けて行った。新しいPCケースとして紹介されたのは、パワーユーザー向けの「P182」とその上位機種「P190」、AV機器を意識したデザインの「Fusion」の新モデル。電源ユニットとしてはTruePowerシリーズの新シリーズ「TruePower Quattro」の1000ワットモデルと850ワットモデルと青色LEDを組み込んだ新シリーズ「NeoPower 650 Blue」の3製品。ほかに、外付けHDDケース「MX-1」とデジタルプレーヤーを冷却する外付けユニット「A/V Cooler」が2007年の第1四半期に登場する予定だ。

P190は、Antecが「2006年に最も成功したPCケース」と評価するP180シリーズをベースに機能を拡張させた。最大の特徴は電源ユニットとして650ワットと550ワットの2つを搭載して「合計で1200ワット」との電源容量を実現したことだ。650ワットの電源からはマザーボードと拡張スロットに差したカードに電力を供給し、550ワットの電源はドライブベイやクーラー、ファンに電力を供給する。650ワットと550ワットの電源ユニットは「Neo-Link」と呼ばれるAntec独自のケーブルで接続することでそれぞれ独自に電力を供給しながら同じPCケースで使えるようになっている。そのため、ユーザーが電源ユニットを換装した場合、その電源ユニットは使えるが「デュアル電源ユニットとして使うことはできなくなる」(ワールドワイドセールス・マーケティング担当副社長のスコット・リチャーズ氏)ということになる。

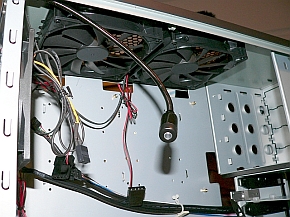

Antecの新しいハイエンドPCケース「P190」はP180シリーズの拡張版でE-ATAフォームファクタに対応する。画像はサイドパネルを外した状態で、マザーボード裏に取り付けたケーブルタップが確認できる

Antecの新しいハイエンドPCケース「P190」はP180シリーズの拡張版でE-ATAフォームファクタに対応する。画像はサイドパネルを外した状態で、マザーボード裏に取り付けたケーブルタップが確認できる 2つの電源ユニットはこのケーブルで接続することで1つのPCケースで使えるようになる。Antecはデュアル電源ユニットのメリットを「同じ容量を1つのユニットで実現すると価格は高くサイズは大きくなってしまう」と説明する

2つの電源ユニットはこのケーブルで接続することで1つのPCケースで使えるようになる。Antecはデュアル電源ユニットのメリットを「同じ容量を1つのユニットで実現すると価格は高くサイズは大きくなってしまう」と説明するこのほか、P180に採用された「チェンバー方式」(筐体内部をドライブベイ、電源ユニット、マザーボードの区画に分けて熱がほかの区画に影響しないようにする)を継承したほかに、新機軸として筐体上面に140ミリのファンを2基、サイドパネル(左側面のみ)に200ミリという大口径ファンを搭載している。また、P180ユーザーから「ケースを開けなくてもファンの回転数を制御したい」という要望に応えて、背面パネルに3段階で回転数を設定できるスイッチを設けている。背面パネルには外付け水冷ユニットを取り付けるためのチューブ口も2カ所設けられた。なお、サイドパネルにファンの排気口を開けたおかげで、P180で静音性能を高めるために採用されていた3層パネルが使えなくなった。そのため、パネルの4カ所に防振用のボルトをはめている。このほか、ユニークな機能として、ケース内部を照射するためにフレキシブルアームで支えられた白色LEDライトを搭載した。ケース内部のネジを取り外したりケーブルを抜き差ししたりした経験のあるユーザーには、そのありがたみがよく分かるだろう。

P182はP180(その後継のP180B)のアップグレード版で、電源ユニットはP190で紹介したデュアルユニットでないが、チェンバー方式や背面パネルに用意された外付け水冷ユニットのためのチューブ口などの新機能が実装されている(ただし、白色LEDライトはない。また、天面パネルのファンはP180Bと同じ120ミリファンが取り付けられている。上にせり上がったスリット形状も引き継がれた)。

P190もP182もフラットで全面をガンメタリックブラックで塗られたカバーで覆われる正面パネルはデザインの特徴となっている。また、マザーボードパネルの裏面は従来モデルから10ミリ底上げしてケーブルの取り回しを可能にしてケーブルをまとめるタップが用意された。同様にケーブルの取り回しに関する改善として、電源ユニットを収納するチェンバーからマザーボードを収納するチェンバーを仕切るパネルに電源ケーブルをくぐらせる穴を設けている。

Fusion Blackの新モデルは現在出荷されている従来モデルのブラックタイプになる。筐体内部の構造や右側面に用意された2つの120ミリファン、フロントパネルに用意されたインタフェースなどは従来モデルと同様だが、カラーリングを変えているため印象はだいぶ異なる。また、正面左寄りに設けられていた蛍光ディスプレイ(Vacuum Fluorescent Display)はLCDに変更されている。

HDDケースのMX-1の特徴はインタフェースにUSB 2.0とeSATAを備えていることと、ファンを内蔵してHDDを空冷していることの2点だ。空冷の外付けHDDケースはほかにもあるが、MX-1は筐体内部に設けた防振用のシリコンパッドがHDDを固定する以外に空気の通路を形成して、その通路を取り込んだ外気が吹き抜ける構造になっている。Antecの資料によると、ファンの温度を最大で摂氏15度下げる効果を発揮したという。ファンの回転数は1200rpmでノイズレベルは22.0 dBAとなっている。

Fusion Blackは筐体のカラーリングとステータス表示パネルがLCDに変わったことを除けば従来モデルと仕様はほぼ同じだ。画像は試作段階のものでFusionのデザイン的な特徴であった「大きなボリュームツマミ」が見当たらないが製品では従来どおりとなる

Fusion Blackは筐体のカラーリングとステータス表示パネルがLCDに変わったことを除けば従来モデルと仕様はほぼ同じだ。画像は試作段階のものでFusionのデザイン的な特徴であった「大きなボリュームツマミ」が見当たらないが製品では従来どおりとなる今回の説明会で紹介された製品は、すべて2007年の第1四半期の出荷を予定している。Antecの説明では現在中国の工場で生産ラインの構築中で、「課題が解決したら3月には生産を始める予定」となっている。米国市場における価格はP190が500ドル(電源ユニット込み)、P182が180ドル、電源ユニットのTruePower Quattroの1000ワットモデルが299ドルで850ワットモデルが249ドル。NeoPower 650 Blueは169ドルになる。

また、MV-1が69ドル(ユニットだけの価格)でA/V Coolerは119ドルの予定。日本市場に出荷される場合は変更される可能性があるとAntecでは説明している。

関連記事

リンクス、Antec製micro ATX対応PCケース「NSK3400」発売

リンクス、Antec製micro ATX対応PCケース「NSK3400」発売

リンクスインターナショナルは、マザーボードと電源を隔離する「デュアルチャンバー構造」を採用する静音micro ATXケース「NSK3400」を発売する。従来モデル「NSK3300」から電源を強化した。 リンクス、5インチベイ9段搭載の高拡張ミドルタワー「Nine Hundred」

リンクス、5インチベイ9段搭載の高拡張ミドルタワー「Nine Hundred」

リンクスインターナショナルは、Antec製ミドルタワーPCケース「Nine Hundred」を発売する。5インチベイ9段を装備、トップには20センチ角ファンを備える。 きょうは、静音を「歌う」キューブ型ケース「Antec Aria」を衝動買いした

きょうは、静音を「歌う」キューブ型ケース「Antec Aria」を衝動買いした

ベテランに人気のPCケースベンダーであるAntecの新作「Aria」は、“自称”キューブ型ながら300Wの電源や3台のハードディスクが収納できるなど、拡張性に富んだ仕様が魅力なのだ。 リンクス、メンテ性/静音性を重視したAntec製ミドルタワーPCケース「SOLO」

リンクス、メンテ性/静音性を重視したAntec製ミドルタワーPCケース「SOLO」

リンクスインターナショナルは、遮音材装備により静音性能を高めたAntec製ミドルタワーPCケース「SOLO」を発売する。価格は1万4000円前後。 リンクス、電源/HDDを隔離する“三部構造”採用のAntec製静音micro ATXケース

リンクス、電源/HDDを隔離する“三部構造”採用のAntec製静音micro ATXケース

リンクスインターナショナルは、電源/HDD/マザーボードをそれぞれ隔離することで動作音を抑制する、静音タイプの横置き型micro ATXケース「NSK2400」を発売する。価格は1万3000円前後。 Antec製“地球に優しい”高効率電源ユニット発売――リンクス

Antec製“地球に優しい”高効率電源ユニット発売――リンクス

リンクスインターナショナルは、高変換効率を実現する省エネタイプのATX電源「EARTHWATTS」シリーズを発売する。常時80%以上の変換効率を実現した。 Antec、ゲーマー・ハイエンド向けPCケース「P180」

Antec、ゲーマー・ハイエンド向けPCケース「P180」

Antecは、冷却性と静音性に優れるハイエンド向けミドルタワーPCケース「P180」を発表した。価格は2万円前後。 三部構造採用/MCE対応のAntec製静音HTPCケース「Fusion」

三部構造採用/MCE対応のAntec製静音HTPCケース「Fusion」

リンクスインターナショナルは、電源/HDDを隔離する「三部構造」を採用するHTPC向けの横置きデスクトップPCケース「Fusion」を発売する。価格は2万9800円前後。 電源を隔離した“デュアルチャンバー構造”の静音micro ATXケース

電源を隔離した“デュアルチャンバー構造”の静音micro ATXケース

リンクスインターナショナルは、マザーボードと電源ユニットを分断する“デュアルチャンバー構造”を採用するAntec製micro ATXケース「NSK3300」を発売する。価格は1万4800円前後。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)