あのGoogleが「アナログ」に進出? “ボードゲーム”で学ぶネットの安全(1/2 ページ)

Googleが2月17日、ボードゲーム「学園チョイス!」の試遊会を朋優学院高等学校(東京都品川区)で開催し、その模様が報道関係者に公開された。

学園チョイス!は、Googleの中学生、高校生向けネットリテラシー教育プログラム「Grow with Google」の一環として作られたもので、インターネットサービスとデータの関係を“学ぶ”ことを目的としているという。

実は私、表では「IT関連記者」を名乗っているが、裏では「ボードゲームデザイナー」の顔を持っていたりする(時間があれば「ジブセイルゲームズ」で検索!)。そういうこともあって、「Googleが作ったボードゲームってどんなんじゃ?」と、学園チョイス!のゲームデザインそのものに興味や関心が向かう。

というわけで、この記事では、(ITmedia PC USERとかITmedia Mobileなのに)学園チョイス!というボードゲームがどのようなものなのか、チェックしていこうと思う。

【訂正:16時】初出時、矢代氏の氏名が誤っていました。お詫びして訂正いたします

1年をかけて開発された「学園チョイス!」

Googleと共同で学園チョイス!の制作に取り組んだのは、矢代真也氏と宮崎雄氏の2人だ(宮崎氏の「崎」は、正しくは「たつさき」)。矢代氏はIT関連雑誌や漫画雑誌の編集者を経て、現在はコンテンツ制作プロダクション「飛ぶ教室」の代表を務めており、今回は「編集者」という立場だ。一方、宮崎氏はWeb関連の開発やボードゲーム開発、イベント企画を手掛けるバンソウの取締役で、自らもボードゲームデザイナーとして活動しており、今回は「ゲームデザイン」を担っている。

矢代氏によると、学園チョイスの開発は1年前から始まったという。Googleから「インターネットサービスと、データの関わりを学習できるコンテンツ制作」の相談を受けた矢代氏は、ボードゲームという形態で制作することを思いつき、前職からつながりのあった宮崎氏に協力を仰いだという。「コンテンツを読むだけでは、中に入らないまま終わることも多い。(ボードゲームのように)能動的なコンテンツなら入ってくる」(矢代氏)

ボードゲームのルール構築(=ゲームデザイン)を担当した宮崎氏は、「ゲームなので勝ち負けはあるが、それよりはインターネットサービスとデータの正しい関係を知ってもらうことが重要と考えてデザインした」と語る。プレイヤーが正しい選択をすれば自然と勝利に近づく、というのが学園チョイス!のゲームデザインにおけるコンセプトだという。

ゲームは「すごろく」タイプ

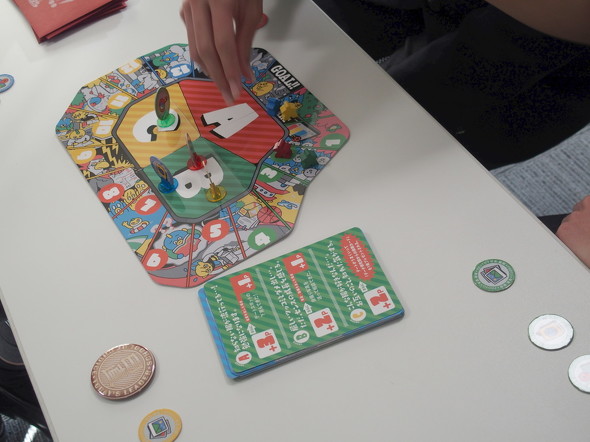

学園チョイス!は、自分のコマをスタートからゴールまで先に進めたプレイヤーが勝つ「すごろく」タイプのボードゲームで、最大4人までプレイできる。通常のすごろくは、コマが進むマスの数はサイコロを振って出た目で決めるが、学園チョイス!ではカードに記載されている選択肢を選ぶことで進む(戻る)マスの数が決まる。

このカードには“学園生活で遭遇するだろう出来事”が記載されている。遭遇した出来事ごとに、対処行動が3つ用意されていて、プレイヤーはその1つを選択する(複数のプレイヤーが同じ選択をしてもよい)。

全てのプレイヤーが選択したら、カードを裏返す。するとそこには、選んだ行動ごとに移動するマスの数が記載されている。移動するマスの数は、出来事に対する対処行動が「適切」「不適切」かで事前に決まっており、「適切」ならマスを多く進むことができ、「不適切」ならマスを戻ることになる。

ゲームは、カードに記載した選択肢を選んで、指示に従って行動する「カードドリブン」システムを採用。この局面では「初デート!ばっちり決まる服がない」という出来事に遭遇したプレイヤーが「A:デートスポットでカップルの服を観察」「B:おしゃれ好きな友人に相談」「C:デートで服を買う」から適切と考える対処行動をそれぞれ選択する

ゲームは、カードに記載した選択肢を選んで、指示に従って行動する「カードドリブン」システムを採用。この局面では「初デート!ばっちり決まる服がない」という出来事に遭遇したプレイヤーが「A:デートスポットでカップルの服を観察」「B:おしゃれ好きな友人に相談」「C:デートで服を買う」から適切と考える対処行動をそれぞれ選択する学園チョイス!では、この選択にはもう1段階の選択を加えて、移動できるマスの数を増やしたり減らしたりする“仕掛け”を用意している。

プレイヤーはゲーム開始時からそれぞれ「位置」「連絡先」「写真・動画」「検索」といった4種類の「ツール(インターネットサービスで利用できるデータ)」を持っている。先に選択した対処行動にプレイヤーが「役に立つ」「使える」と判断したツールを加えることで、移動できるマスの数を追加できる。プレイヤーの具体的な行動としては、選択を示すマーカーのスタンドにツールマーカーを立てることで、ツールを使ったことになる。

カード裏面の「移動できるマスの数」には、ツールごとに追加されるマス数も記載されている。適切なツールを選べば、進むマスの数が増える。逆に、不適切なツールを選べば、進むマスの数が減り、最悪の場合、戻るマスの数が増えてしまう。

選択した対処行動ごとに、その行動をより効果的にする「ツール」を加えることができる。Bの友達に相談する行動を選んだプレイヤーは、メールアドレスというデータを提供する「連絡先」ツールを加え、Cのデートで服を買う行動を選んだプレイヤーはショップデータを得ることできる「検索」ツールを加えた

選択した対処行動ごとに、その行動をより効果的にする「ツール」を加えることができる。Bの友達に相談する行動を選んだプレイヤーは、メールアドレスというデータを提供する「連絡先」ツールを加え、Cのデートで服を買う行動を選んだプレイヤーはショップデータを得ることできる「検索」ツールを加えた プレイヤー全員が選択したらカードを裏返す。そこには、選択ごとに移動できるマスの数が記載されている。加えたツールによって、移動できるマスの数は増減する。この写真のケースでは、Bを選択して連絡先を加えたプレイヤーには増減はない。一方、自撮り写真を送ったことになる「写真・動画」ツールを使えば1マス加えることができた。え、何、「連絡先は分からないと自撮り写真も遅れないだろうって? ごもっとも。でもしょうがない。カードの指示が絶対だから……。

プレイヤー全員が選択したらカードを裏返す。そこには、選択ごとに移動できるマスの数が記載されている。加えたツールによって、移動できるマスの数は増減する。この写真のケースでは、Bを選択して連絡先を加えたプレイヤーには増減はない。一方、自撮り写真を送ったことになる「写真・動画」ツールを使えば1マス加えることができた。え、何、「連絡先は分からないと自撮り写真も遅れないだろうって? ごもっとも。でもしょうがない。カードの指示が絶対だから……。対処行動の選択次第では「ボーナスカード」を得ることもできる。ゲームのスタート段階ではボーナスカードは封筒に入った状態で、内容を知ることはできない。

ボーナスカードを所持しているプレイヤーは、移動するマスの数が判明したタイミングならいつでも封筒を開封してカードに書いてある指示に従って移動するマスの数を変更できる。

ボーナスカードには、選択した対処行動に合わせて「その時点におけるゲームの順位ごとに移動するマスの数の変更」などの指示が書かれている。多くの場合、上位プレイヤーは進むマスの数が少なくなり、下位プレイヤーは進むマスの数が大幅に増える。

このことで、大差がついている状態を“僅差”にすることができ、最後までゲームに対する関心を維持できるように工夫されている。

逆転のチャンスがあるボーナスカード(ゲームの中での呼び名は「データ研究部からの挑戦」)は封筒から取り出して使う。その後、インターネットサービスに関連したリテラシーを問う3択問題にチャレンジすることになる

逆転のチャンスがあるボーナスカード(ゲームの中での呼び名は「データ研究部からの挑戦」)は封筒から取り出して使う。その後、インターネットサービスに関連したリテラシーを問う3択問題にチャレンジすることになる 全員が回答を選んだら、中に書いてある答えを確認する。「正解」「不正解」ごとにゲームにおけるその時点の順位に合わせて移動するマスの数が指示されている。16マスあるすごろくで、最大8マスの差がつくので、影響は“かなり”大きい

全員が回答を選んだら、中に書いてある答えを確認する。「正解」「不正解」ごとにゲームにおけるその時点の順位に合わせて移動するマスの数が指示されている。16マスあるすごろくで、最大8マスの差がつくので、影響は“かなり”大きいCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)

- 240Hz駆動の39型曲面ウルトラワイド有機EL「LG UltraGear OLED」が27%オフの14万4000円に (2026年02月05日)

- Surface RT「歴史的大失敗」の裏で何が? エプスタイン文書が示すMS元幹部の焦りと情報漏えい (2026年02月05日)