メガバンク提供の情報管理サービス「SMBCデジタルセーフティボックス」が解決する悩み事:古田雄介のデステック探訪(1/2 ページ)

資産と契約、パスワード、動画メッセージまでまとめて保管

「SMBCデジタルセーフティボックス」は、三井住友銀行に口座を持つ人を対象にした情報管理サービスだ。

サービスの申し込み後にオンラインのマイページにログインすると、預金口座や保険、有価証券に不動産といった資産情報の他に、医療情報や介護と葬儀の希望、動画を含む個々人に向けたメッセージなどを保存しておける。利用しているデジタルツールのIDやパスワード、サブスク契約などを書き留める項目もあり、日頃の資産管理ツールとエンディングノートを兼ねたような構成になっている。

利用者は必要な項目を選んで自由にメモすればいい。本人はスマホやPCでいつでも閲覧できるし、書き換えることもできる。また、同行の本店や支店でスタッフのサポートを受けながら設定や閲覧をする方法も提供しており、デジタル機器の操作に不得手でも利用可能だ。

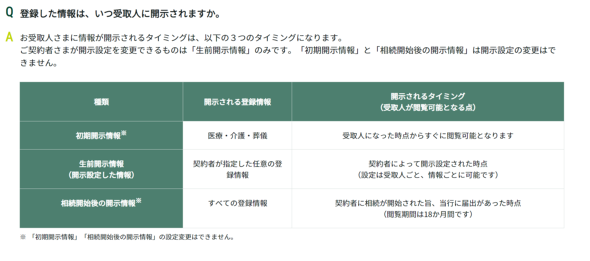

登録した情報は、条件に応じて、あらかじめ指定した「受取人」に公開されることになる。受取人は三親等までの親族を対象に最大10名まで登録できる。「医療」や「介護」、「葬儀」に関する希望は生前から共有されるが、資産情報やパスワード関連の情報開示は利用者が個別に設定する。そして死亡時には全ての情報が受取人に開示される仕組みだ。

利用料は月額990円(税込み)となる。ただし、ライフサポートサービス「SMBCエルダープログラム」に加入している場合は無料で使える。

死亡時の自然なプロセスで発動する

このサービスが頼もしいのは、死亡時の発動条件が「遺族による連絡」となっているところだ。死後発動系のサービスではよくある構造だが、銀行が運営しているため実行力をかなり高く見積もれる。

一般に人が亡くなると、その人の預金口座は相続の分配が確定するまで出入金が一旦停止(凍結)することになる。しかし、一部の著名人や高所得者を除いて、銀行側の判断で凍結にいたることは滅多にない。ほとんどは遺族等が死亡の事実を伝えることで銀行はその事実を知り、凍結処理を施すことになる。

つまり大抵の場合、人が亡くなれば遺族等が銀行に連絡するものなのだ。その一般的なプロセスを経るだけで、SMBCデジタルセーフティボックスの発動スイッチがきちんと押される期待が持てる。この利点は非常に大きい。

2022年2月に本格スタートして1年。会員数は非公開としているが、順調に伸びており、既に会員が死亡して受取人に情報が公開された実績も積み重ねているという。

関連記事

死後に困らない&困らせないアレコレをスマートに託せる「lastmessage」

死後に困らない&困らせないアレコレをスマートに託せる「lastmessage」

自分が死んでしまった際にメッセージを発信したり、抹消したいIDを消したりといったことを託せるサービスが増えている。しかし、利用者との約束を果たさないまま姿を消すサービスも多い。2020年3月に提供を始めた「lastmessage」はどうなのだろうか? 自分にとっての「終活のポイント」を診断できる「はなまる手帳」が社会問題の解決をゴールにした理由

自分にとっての「終活のポイント」を診断できる「はなまる手帳」が社会問題の解決をゴールにした理由

家族の介護やお墓、実家の不動産の扱いといった将来考えなければならない問題を、少しのインプット作業で自動診断してくれる。そんな「はなまる手帳」が立ち上がったのはコロナ禍中のことだった。 フリーソフト「死後の世界」が19年以上も現役であり続ける理由

フリーソフト「死後の世界」が19年以上も現役であり続ける理由

前回のログインから一定時間が過ぎたら、あるいは期日指定で特定のフォルダーが削除できる「死後の世界」。Version 1.00が完成して以来、19年以上も提供を続けている。息の長いこのフリーソフトはどのように作られ、管理されてきたのだろうか。 コロナ禍はデジタル終活にどう作用するのか――「第4回 デジタル遺品を考えるシンポジウム」レポート

コロナ禍はデジタル終活にどう作用するのか――「第4回 デジタル遺品を考えるシンポジウム」レポート

もし自分が突然この世から去った場合、スマートフォンやタブレット、PCの中身はどうなるのか。残された人たちはどうすればいいのか。今何ができるのか、何をしなければならないのかを考えるシンポジウムがオンラインで開かれた。その模様を振り返る。 そのスマホ、形見になる? 供養される? 第3回「デジタル遺品を考えるシンポジウム」レポート

そのスマホ、形見になる? 供養される? 第3回「デジタル遺品を考えるシンポジウム」レポート

故人のデジタルデータはどう扱うべきだろうか。 スマホのデータを残して死ねますか? 「第2回デジタル遺品を考えるシンポジウム」レポート

スマホのデータを残して死ねますか? 「第2回デジタル遺品を考えるシンポジウム」レポート

デジタル遺品依頼の7割はスマートフォンが対象――聞いたことがあってもイマイチ実態がつかめない「デジタル遺品」。そのガイドラインを作ろうというシンポジウムが開かれた。語られた現状は意外? 想定内?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- Surface RT「歴史的大失敗」の裏で何が? エプスタイン文書が示すMS元幹部の焦りと情報漏えい (2026年02月05日)

- 「VAIO SX14-R」の“ふるさと”見学記 ノジマグループ参画後も進化が続く“物作り” (2026年02月05日)

- フロッピー世代に刺さるレトロなデザインが魅力の「Trozk モバイルバッテリー TP09U」が19%オフの8080円に (2026年02月05日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)

- Western Digitalがブランドを「WD」に統一 100TB超の大容量化とSSDに迫る高速化技術のHDDも開発中 (2026年02月04日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)