年間1万件の追悼に使われる「@葬儀」とは何か?:古田雄介のデステック探訪(1/2 ページ)

オンライン葬儀≠葬儀のライブ配信

供養業界では、コロナ禍に突入した直後から「オンライン葬儀」が大いに注目を集めた。当初抱かれていたイメージは、葬儀をライブ中継し、希望する人がスマートフォンやPCで「参列」できるようにするものだ。しかし、この形態は現在に至るまで定着には至っていない。

一方で、オンライン葬儀という言葉は現在も命脈を保っていて、当初のイメージとは異なる姿で徐々に葬送文化に浸透している感がある。その一端をのぞかせるのが、IT企業のマイクロウェーブが提供する「@葬儀」(アットそうぎ)の堅調ぶりだ。

@葬儀は葬儀社向けのオンラインサービスとして2020年4月から提供を開始しており、2023年6月時点で180社以上に導入されている。利用された葬儀の施工件数は、2023年度の予測値で1万件を超えるという。

オンライン葬儀サービスとして、順調に伸びている背景にはどんな理由があるのだろう?

オンラインの葬儀会場を1〜2カ月開く

まずはサービスの概要をみてみよう。

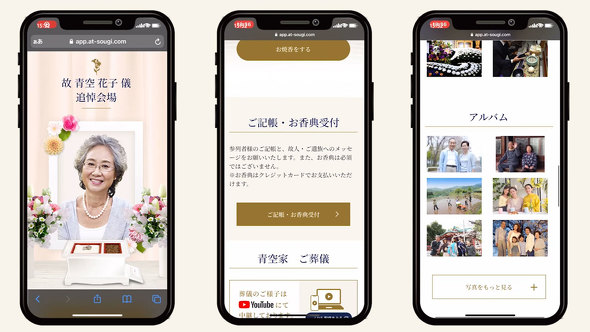

@葬儀は、リアルで執り行う葬儀とは別にオンラインの葬儀会場を追加するサービスだ。

故人の思い出の写真や動画を載せた専用ページが作られ、そこで追悼メッセージや香典などを受け取ることができる。喪家の設定にもよるが、1〜2カ月ほど公開されるので、何らかの事情でリアルの葬儀に参列できなかった人や、後から不幸を知った人も思いを伝えることが可能だ。

また、リアルの葬儀とも連動しており、訃報と葬儀案内をメールやSNSで一斉送信する機能や、リアル会場に届ける供花や供物の注文の受付も対応している。

葬儀会場のライブ中継も可能だが、メインコンテンツではなく、選択肢の1つという位置づけだ。あくまで、リアルの葬儀をオンラインの拠点で補強するためのサービスとして売り出している。それゆえに公式YouTubeでも、「@葬儀は葬儀のライブ配信サービスではありません」とうたっている。

コロナ禍で葬儀に参列しにくい心情が深まる中で、こうしたサービスが求められるのは理に適っているように思う。ただ、サービスの開発は新型コロナウイルスがまん延する前から動き出していたそうだ。

しのび足りなさを埋めるサービスとして開発

同社が@葬儀の構想を持ったのは2019年だ。多様な業界のシステム開発を続ける中で、DX化の余地が多く残るエンディング市場で何かできないかと意識を向けたのが発端だった。

「調査を進めると、葬儀の縮小化が進んだことで参列できずにしのび足りない思いをした人が多くいることが分かり、そこで何かできないかと考えるようになりました」(ソーシャルイノベーション事業部 サービス企画開発グループ マネジャー 八木隆幸さん)

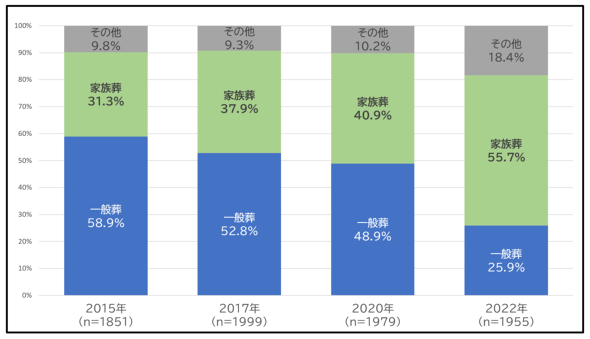

鎌倉新書の「お葬式に関する全国調査」(2015〜2022年版)によると、全国の葬儀の形態はここ数年で大きく変化している。親族以外の参列者が多く集う「一般葬」の割合が減衰し、親族やごく近しい間柄の人たちだけで執り行う「家族葬」が主流となった。

この流れはコロナ禍前から起きており、親族親友未満で知人以上というような距離感の人たちを、確かに葬儀から遠ざけている。

そこで投入したオンライン葬儀サービスだったが、ローンチ後も試行錯誤の連続だったという。

「最初期は、葬儀のライブ配信を主力に据えようと考えていました。ただ、割とすぐに『動画配信ならこちらでZoomを使うからいいよ』と言われたり、『参列している人の許諾は大丈夫か?』と不安視されたりして、あまり求められていないと気づいて軌道修正しました」(八木さん)

ライブ配信とは別の形で、葬儀に参加している体験を提供するにはどうしたらいいか。この課題をベースにクライアントの葬儀社にヒアリングを重ねていくと、リアルの会場と連動しつつ、参列者の手元でも完結できるオンラインの会場を主眼に据える方向性が見えてきた。そうして現在のスタイルが固まったという。

関連記事

脳腫瘍から始まったデジタル終活ツール「まもーれe」

脳腫瘍から始まったデジタル終活ツール「まもーれe」

自分の身に何が起きてもデジタルの持ち物を託すべき人に託し、隠したいものは隠しきる。実体験からそのためのWindowsツール「まもーれe」を開発したMONET代表の前野泰章さんが重視したのは、徹底したローカル化だった。 「デジタル遺言」の可能性――遺言書を作成できるアプリの開発元に聞く

「デジタル遺言」の可能性――遺言書を作成できるアプリの開発元に聞く

チャットで質問に答えていくだけで、遺言書につづる文言が自動で作成されるアプリがある。世界的にデジタル×遺言の動きが進む中で、どんなニーズをつかんでいるのか。遺言書自動作成アプリ「らくつぐ」を開発した司法書士事務所を尋ねた。 なぜ象印は20年前から見守りサービスを続けているのか

なぜ象印は20年前から見守りサービスを続けているのか

不測のデス(death)をテクノロジーで防ぐのもデステックだ。2001年から通信技術を使った見守りサービス「みまもりほっとライン」を提供している象印マホービンに、その狙いを尋ねた。20年以上続けるのはだてじゃない。 死後に困らない&困らせないアレコレをスマートに託せる「lastmessage」

死後に困らない&困らせないアレコレをスマートに託せる「lastmessage」

自分が死んでしまった際にメッセージを発信したり、抹消したいIDを消したりといったことを託せるサービスが増えている。しかし、利用者との約束を果たさないまま姿を消すサービスも多い。2020年3月に提供を始めた「lastmessage」はどうなのだろうか? フリーソフト「死後の世界」が19年以上も現役であり続ける理由

フリーソフト「死後の世界」が19年以上も現役であり続ける理由

前回のログインから一定時間が過ぎたら、あるいは期日指定で特定のフォルダーが削除できる「死後の世界」。Version 1.00が完成して以来、19年以上も提供を続けている。息の長いこのフリーソフトはどのように作られ、管理されてきたのだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- ソニーが「Blu-ray Discレコーダー」の出荷と開発を終了 代替の録画手段はある? (2026年02月09日)