Next GIGAで何が変わる? 文科省が「学習用端末」の要件や補助スキームの変更などを行った理由【前編】(1/2 ページ)

文部科学省は2019年から「GIGAスクール構想」を打ち出している。これは小学校や中学校(後に高等学校も追加)に通う児童/生徒に対して、学習用端末を1人1台用意することで、教育におけるICT(情報通信技術)の利活用を進めようという構想だ。当初、小学校/中学校課程(※1)では2023年度末(2024年3月)までの実現を目指していたが、2020年初頭からの新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、その実現は大幅に前倒しされた。

(※1)義務教育学校(小学校と中学校を統合した学校)、中等教育学校(中学校と高等学校を統合した学校)の前期課程、特別支援学校の小学部/中学部を含む

そんなGIGAスクール構想だが、学習用端末は5年程度でリプレース(置き換え)を実施する前提となっている。つまり、構想初期に学習用端末を導入した自治体(学校)では、この2024年度から置き換えが始まり、2025〜2026年度に置き換えがピークを迎えることになる。

このことを受けて、学習用端末のメーカーはもちろん、端末にOSを供給するプラットフォーマーの動きも盛んになっている。公開されている資料や、5月8日から10日にかけて開催された「EDIX東京 2024」などの取材を通して、次のGIGAスクール構想「Next GIGA」の状況を2回に分けて解説する。

この記事(前編)ではNext GIGAに向けた端末要件の変更と、それを踏まえた文部科学省による補助金のスキーム、そしてこのスキームがもたらしうる影響について見ていこう。

Next GIGA向け学習用端末は必要スペックを引き上げ

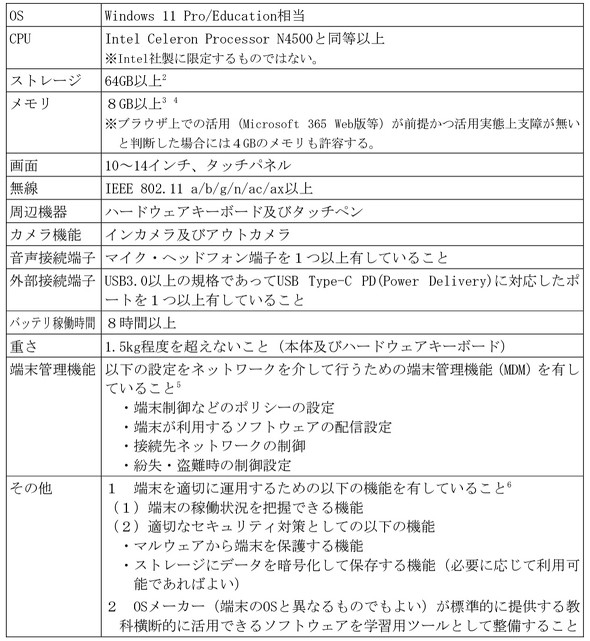

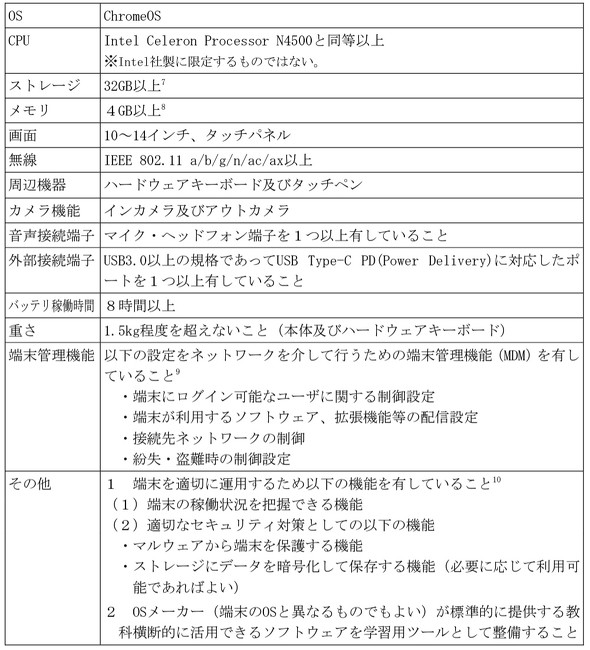

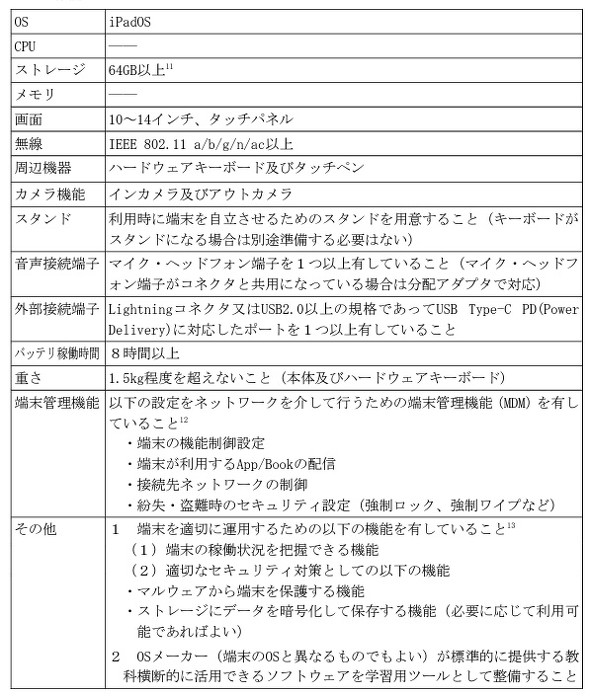

学習用端末のリプレースが本格化することを受けて、文部科学省は1月29日に「学習者用コンピュータ最低スペック基準」を公表した。この基準は、従来のGIGAスクール構想における「標準仕様書」に代わるものとなる。最低スペック基準という名称の通り、学習用端末の“標準”ではなく、“少なくとも満たすべき仕様”を示すものだ。

- →学習者用コンピュータ最低スペック基準(誤字などの訂正版)

学習用端末のOSは「Windows」「ChromeOS」「iPadOS」のいずれであることに変わりないのだが、基準を初めて策定してから5年経過したこともってハードウェア面での要件に一部変更/追加が行われている。主な要件は以下の通りだ(太字になっている部分が変更点)。

- 全OS共通

- モバイル通信(LTE/5G):「必要に応じて省略可」から「必要に応じて搭載/追加可」に

- メモリとストレージ:用途に応じた容量選定を行う旨の注釈あり

- ストレージはアクセス速度への配慮も求めている

- MDM(モバイルデバイス管理):対応必須(予備機を含む)

- Windows PC

- OS:Windows 11 ProまたはWindows 11 Education相当

- CPU:Intel Celeron N4500相当以上

- ストレージ:64GB以上

- メモリ:8GB以上

- アプリを追加せずに使う(全てをWebブラウザで賄う)場合は4GBでも可

- ディスプレイ:10〜14型(タッチ操作対応)

- 無線LAN:Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)以上

- 周辺機器:ハードウェアキーボード、タッチペン

- カメラ:イン(画面)側/アウト(背面)側の両方を装備

- 音声接続端子:マイク/ヘッドフォン端子

- 外部接続端子:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)端子以上の端子×1

- 少なくとも1つはUSB PD(Power Delivery)対応の端子とすること

- 重量:1.5kg程度を超えないこと(キーボード込みで)

- バッテリー駆動時間:8時間以上

- Chromebook(ChromeOS)

- CPU:Intel Celeron N4500相当以上

- ストレージ:32GB以上

- メモリ:4GB以上

- ディスプレイ:10〜14型(タッチ操作対応)

- 無線LAN:Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)以上

- 周辺機器:ハードウェアキーボード、タッチペン

- カメラ:イン(画面)側/アウト(背面)側の両方を装備

- 音声接続端子:マイク/ヘッドフォン端子

- 外部接続端子:USB 3.2 Gen 1端子以上の端子×1

- 少なくとも1つはUSB PD対応の端子とすること

- 重量:1.5kg程度を超えないこと(キーボード込みで)

- バッテリー駆動時間:8時間以上

- iPad(iPadOS)

- ストレージ:64GB以上

- ディスプレイ:10〜14型(タッチ操作対応)

- 無線LAN:Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac)以上

- 周辺機器:ハードウェアキーボード、タッチペン

- 音声接続端子:マイク/ヘッドフォン端子

- 独立端子がない場合は、分配(変換)アダプターを用意すること

- 外部接続端子:Lightning端子またはUSB 2.0以上のUSB Type-C端子

- USB Type-C端子はUSB PD対応の端子とすること

- 重量:1.5kg程度を超えないこと(キーボード込みで)

- バッテリー駆動時間:8時間以上

時代の流れもあって、iPad以外はCPUの要件は引き上げられている。また、Windows PCではメモリ容量の要件も引き上げられているが、使い方によっては4GBでも構わないという“余地”を残している。全プラットフォームでタッチペンが必須化されたこともポイントだが、これはデジタル教科書での利活用を想定している。

スペックの底上げと聞くと、端末購入費用の高騰が気になるところである。文部科学省は、この問題に対する手当ても行っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 16GB版と8GB版のすみ分けが進むRTX 5060 Ti――HDD「完売」報道の影響は? 今週末のアキバパーツ事情 (2026年02月21日)

- モニター台とドッキングステーションが合体した「Anker USB-C ハブ 10-in-1 Monitor Stand」が28%オフの1万7990円で販売中 (2026年02月20日)

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- 上下2画面で作業効率を大幅に高める「InnoView デュアル モバイルモニター」が36%オフの2万8212円に (2026年02月20日)

- ルンバが日本のために本気を出した! 「Roomba Mini」が示す“小が大を兼ねる”新基準とは (2026年02月21日)

- 内蔵タッチパッドが変形する「EWiN 折りたたみワイヤレスキーボード」が24%オフの5319円で販売中 (2026年02月20日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 微細な造形を圧倒的な解像度で実現する3Dプリンタ「ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K」が20%オフの7万2798円に (2026年02月20日)

- 繰り返し使える「充電式カイロ」5製品を試す そもそもリチウムイオン電池内蔵で温めても大丈夫? (2026年02月20日)

- ホール効果スティックで高耐久、精密な操作を実現する「BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー」がセールで9027円に (2026年02月19日)