“孫の声が聞き取りやすい”その秘密とは――簡単ケータイ「A5528K」が目指したもの:開発陣に聞く「簡単ケータイ A5528K」(1/2 ページ)

エルダー層やケータイ初心者層向けの携帯電話として、使いやすさに配慮した機能を備えるauの「簡単ケータイ」シリーズ。その新モデルとして登場したのが京セラ製の1X端末「簡単ケータイ A5528K」(以下、A5528K)。京セラ製の簡単ケータイは、2005年6月に「簡単ケータイ W32K」、同年10月に「簡単ケータイS A101K」が発売されている。今回の簡単ケータイは、同社の持つノウハウがどう生かされ、どのように進化したのだろうか。

その開発経緯を、京セラ通信機器関連事業本部マーケティング部マーケティング課の長島三氣生氏と、同部デザイン課の光永直喜氏に聞いた。

懐かしさを感じさせるフォルムは、誰もが“ケータイ”を頭に思い浮かべたときに現れる形をイメージ。カラーバリエーションはシルバー、ピンク、ブラウンの3色。シルバーとピンクは人気のある王道カラー。ブラウンは、ちょっと違った色を持ちたいという人を狙って用意したという。「ブラックにしないというのは多少意識しています」(長島氏)

懐かしさを感じさせるフォルムは、誰もが“ケータイ”を頭に思い浮かべたときに現れる形をイメージ。カラーバリエーションはシルバー、ピンク、ブラウンの3色。シルバーとピンクは人気のある王道カラー。ブラウンは、ちょっと違った色を持ちたいという人を狙って用意したという。「ブラックにしないというのは多少意識しています」(長島氏)簡単ケータイ A5528Kが“1X”端末である理由

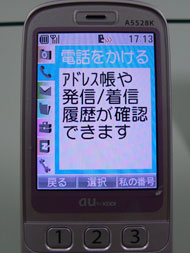

京セラとしては丸2年ぶりの簡単ケータイとなるA5528K。メインディスプレイは2.6インチのASV液晶、背面のサブディスプレイは1.2インチのモノクロ液晶と、ともに大きなディスプレイを採用。押しやすい大きめのフレームレスキーを搭載し、ワンプッシュで登録先に発信できる3つの「ワンタッチキー」も備えた1X端末だ。

現行の1Xの京セラ製簡単ケータイには簡単ケータイS A101Kがあるが、これはディスプレイがなく、アドレス帳機能や発着信履歴機能もないというかなり特殊なモデル。ツーカー向け「ツーカーS TK50」の後継機という経緯もあることから、開発陣としてはA5528Kが初めての1X簡単ケータイという認識で取り組んだという。ではなぜ、1Xなのだろうか。

「簡単ケータイがターゲットとするユーザー層には、携帯電話に対して非常にコンサバティブな方が多い。現行ラインアップでは1Xにシンプルな端末が多く、WINと比べてより安くなる割引サービスもある。ターゲットとするユーザー層に対して良いものを、と考えたところ今回は1X端末になりました」(長島氏)

auの1X端末向け料金プランには、月額3570円の「サポートプラン」があるが、小中学生やシニアであれば、年割りや家族割りへの加入を条件とした「ワイドサポート」という割引サービスが適用され、月額料金は半額の1575円になる。無料通話分は含まれないが、待受メインであればかなり安価にau携帯を持てる。

KDDIは1XとWINの基本料金について11月12日に統一するが(8月27日の記事参照)、サポートプランとワイドサポートについては継続するため、1Xのお手頃感が失われるわけではない。

ほぼ同じコンセプトで展開するドコモの「らくらくホン」シリーズは、ほとんど富士通製で占められている。一方、auの簡単ケータイは、京セラや東芝、韓Pantech & Curitelなど複数のメーカーが供給するのが特徴だ。

簡単ケータイの条件として最低限満たすべき項目は決まっているそうだが、開発メーカーがさらに独自の機能やこだわりを盛り込むことが差別化のポイントとなる。京セラの考える簡単ケータイの“差別化ポイント”はどこにあるのだろうか。

「一番は“でか文字”ですね。大きい液晶に大きい文字。それとボタンの押しやすさ。この2つがソフトとハードそれぞれで一番こだわったところです。また、初めて使う方もいらっしゃるので、外観デザインや中のインタフェースも含め、親しみやすさをコンセプトにしています」(長島氏)

メニュー説明もでか文字で表示(左)、右側は「インジゲーター」という待受画面デザイン。ピクトエリアに表示している電池残量や電波状況、時刻などを、あえて待受画面のデザインとして大きく使った。この割り切りに、社内でもさまざまな反応があったという

メニュー説明もでか文字で表示(左)、右側は「インジゲーター」という待受画面デザイン。ピクトエリアに表示している電池残量や電波状況、時刻などを、あえて待受画面のデザインとして大きく使った。この割り切りに、社内でもさまざまな反応があったという文字を大きくして、親しみやすさと使いやすさをプラスする。一見、当たり前のことで簡単に実現できそうだが、A5528Kはそんな当たり前の使いやすさに磨きをかけている。

年配の使い方を参考にキー形状を工夫

京セラは今回の端末開発にあたり“本当の使いやすさとは何か?”を追求するため、事前にかなり徹底的な市場調査を行ったという。

「使いやすくて簡単というのは大前提としてありましたので、“では実際にどうしたらいいのか”というところからスタートしました。この意義は大きいと思いますね。スタート時点で何があれば使いやすいのか、分かりやすいのか、という材料がそろっていますから。それをキーデザインや機能的なところに生かしました」(長島氏)

実際にユーザーの使い方を調査し、その結果を反映したのが、ワンタッチキーや十字キーの周りにあるアドレス帳キーやメールキーの形状だ。

ダイヤルキーはドーム形のフレームレスキーを採用している。これは、W31Kで使われていたキーを進化させたような形状だ。W31Kでは、文字をクリア素材のキートップ裏に印刷していたが、A5528Kでは大きな文字で表面に塗装することで、文字がくっきり見えるよう視認性を高めた。

一方、ワンタッチキーと十字キーの周りにある4つのソフトキーはどうだろうか。

「これらのキーは、年配の方が端末を一方の手に持って、もう一方の手の人差し指でボタンを押すような操作を想定しています。特にこのワンタッチキーはそういうシーンが多いと思いますが、指の腹にフィットするような形状になっています。これがドーム状の形だと、押しにくくはないものの何か違和感がある。A5528Kのキーはちょっと反っていて、家にある照明スイッチのようなイメージ。年配の方ならではの使い方から、形を工夫してみました」(光永氏)

携帯に備わるダイヤルキーとソフトキーは、用途とその使い方がやや異なる。ダイヤルキーは電話番号や文字入力など、連続して押すことが多いためにドーム形状にして押しやすさを追求。一方、ソフトキーやワンタッチキーは機能や番号を呼び出すために、1度だけ押す使い方が多い。そのため、何かをオン/オフするスイッチのイメージで作られた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ドコモ前田社長「高額スマホの買いづらさ」に言及 「いつでもカエドキプログラム」内容の見直しを示唆 (2026年02月05日)

- ドコモ、3G停波後は800MHz帯をLTEに移行 「通信品質の改善が見込まれる」 (2026年02月04日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- 東京アプリ、PayPayがポイント交換先に追加される可能性は? 広報に確認した (2026年02月05日)

- あなたの街の「スマホ決済」キャンペーンまとめ【2026年2月版】〜PayPay、d払い、au PAY、楽天ペイ (2026年02月04日)

- 3G終了迫るドコモ、4Gスマホでも通話や緊急通報ができなくなる恐れ 端末にまつわる注意点を解説 (2026年02月03日)

- 「スマホ(Xperia)事業継続に変更の予定はない」――ソニーGのCFOが明らかに【訂正】 (2026年02月05日)

- モスバーガーが「全都道府県テスト」メールを誤配信 公式Xで謝罪も、寛容なエール寄せられる (2026年02月05日)

- 東京ポイントからdポイントへの交換時にエラー ドコモが「遅延」と案内 (2026年02月04日)

- ドコモ、主要都市中心部の約90%で下り100Mbps超 前田社長が明らかに (2026年02月05日)

長島三氣生氏(左)と光永直喜氏(右)

長島三氣生氏(左)と光永直喜氏(右)