“タブーなき議論”でプライバシー問題をクリアしたカメラネットワークを構築――BWAユビキタスネットワーク研究会(1/2 ページ)

7月28日、ウィルコムが主体となって設立した「BWAユビキタスネットワーク研究会」の第1回総会が行われた。

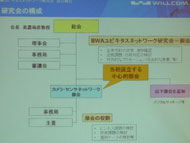

BWAユビキタスネットワーク研究会は、ウィルコムの次世代PHS「WILLCOM CORE」などBWA(Broadband Wireless Access)の活用を目指し、各種のサービス提供を検討する関連企業、団体、学術研究機関、行政機関との産学官の連携を推進する組織。総会終了後に開かれた記者会見では、ウィルコム代表取締役社長の喜久川政樹氏のほか、BWAユビキタスネットワーク研究会の会長に就任した京都大学学術情報センター センター長の美濃導彦教授、審議会議員に就任する牧野総合法律事務所代表の牧野二郎弁護士が出席し、改めて研究会の設立意図や活動内容を説明した。

左から、ウィルコム代表取締役社長の喜久川政樹氏、BWAユビキタスネットワーク研究会の会長に就任した京都大学学術情報センター センター長の美濃導彦教授、審議会議員に就任する牧野総合法律事務所代表の牧野二郎弁護士

左から、ウィルコム代表取締役社長の喜久川政樹氏、BWAユビキタスネットワーク研究会の会長に就任した京都大学学術情報センター センター長の美濃導彦教授、審議会議員に就任する牧野総合法律事務所代表の牧野二郎弁護士WILLCOM COREは、2009年4月に一部エリアでの試験サービス、10月に全国を対象にした商用サービスを開始する予定だ。通信速度は上り下り最大100Mbps(サービス開始時は20Mbps程度。将来的にはさらに数百Mbpsへの高速化を検討中)と高速なため、ケータイ端末向けのモバイルブロードバンドはもちろん、ワイヤレスブロードバンドを視野に、光ファイバーやADSLなどの家庭やオフィス向け通信サービスの置き換えも目指す。

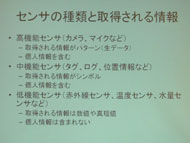

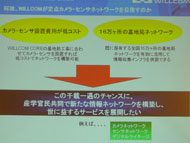

サービスエリアの構築は、現行PHS用の通信インフラである全国16万局のマイクロセルネットワークを活用する。既存の基地局に次世代PHS用の基地局をアドオンすることで、低コストかつ迅速なエリア展開を図る計画だ。その際、高解像度カメラや映像ネットワークを基地局に取り付けることで、市街地の防犯や災害状況などの観測、天候・環境情報の収集、リアルタイムな交通状況把握、企業における機器・店舗状況の確認を目的とする、広範な定点設置型カメラ・センサーネットワークの提供も計画している。

喜久川氏は、「全国16万の基地局――これは郵便ポストと同じくらいの数だが、これを次世代に切り替えると同時にカメラを設置できれば、非常に低コストでカメラ・センサーネットワークを作り上げることができる。マイクロセルネットワークの更新は10年に一度あるかないかというもので、この機は国民にとっては千載一遇のチャンスといえるもの。我々は2007年12月に、2.5GHz帯を利用する業務免許を30MHz幅取得したが、高速なモバイル通信や固定ブロードバンドの置き換えだけでなく、せっかくいただいた国民の財産である電波免許を“新領域”でも活用したい。BWAによる公共性が高いこれまでにない便利なサービスにチャレンジし、新しいマーケットを作り上げたい」と意気込みを語った。

また先月、今月と発生した東北地方の地震にも触れ、「我々が公共性の高いサービスを提供したいと思う理由は、マイクロセルが災害時にも強いから。セルの面積が狭く隣の基地局と重なり合っているため、基地局が故障しても周囲の基地局がカバーして補うことができる。PHSを導入した岩手・宮城の法人ユーザーからは、6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震の際に『携帯電話はつながらなくなったが、ウィルコムは利用できた』という声が寄せられている。また、中国の四川大地震でも、携帯電話が不通になる中、PHSだけがつながっているという現地の報道があった。災害に強いインフラとして認識しているからこそ、公共的な市場の創造を目指したい」(喜久川氏)

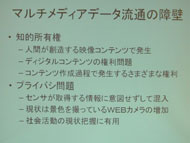

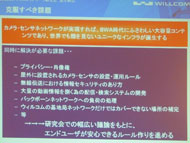

とはいえ、ウィルコムが今回描いた定点設置型カメラ・センサーネットワークという青写真には、開発しなければならない数多くの課題がある。カメラの設置ルールやセキュリティ、配信・検索システムの開発、負荷分散処理やウィルコムがカバーしないエリアへの対応、そしてプライバシーの問題だ。

そこでBWAユビキタスネットワーク研究会は、設立と同時にカメラ・センサーネットワーク部会を立ち上げ、当初の中心的部会として活動する。月1回をめどに部会を開き、WILLCOM COREがスタートする来夏までには何らかの成果を発表する予定だ。

喜久川氏は、「研究会には我々キャリアやメーカーだけでなく、新たな法制度に対応できる弁護士なども参加している。産学官による幅広いメンバーによって、新しいネットワークで何ができるか、何が問題になるのかを議論することになる。サービスの利便性だけでなく、セキュリティや設置ルール・プライバシーに関する法制度との調整を果たして、新しいインフラから得られる情報を広く提供し、国民の利益になるようにしたい」と説明した。

監視社会への不安を取り除くには

続いて登壇したBWAユビキタスネットワーク研究会会長の美濃京大教授は、「情報化社会が進展して、人類のすべての知識がWebに集まっている。社会の情報化が進み、現場をリアルタイムに見ることができるカメラ・センサーネットワークへの要求も高まっている」と新サービスに期待を寄せる一方、「今以上の“監視社会”になることへの不安を取り除かなければならない」と問題点も提起した。

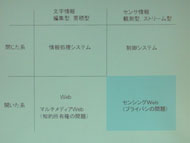

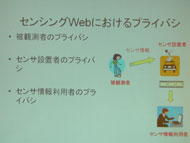

「現在、すでに多くの監視カメラがあるが、そのほとんどは外部のネットにつながっていない。インターネット以前のコンピューターと似た状態だ。これらを相互接続してインターネットと同じような社会基盤『センシングウェブ』にしたい。ただし、Web上に多数存在するマルチメディアデータ(創造コンテンツ)に知的所有権が発生するように、定点カメラで撮った映像や音声には肖像権の問題が付いてまわるだろう」(美濃氏)

また、「長年、画像処理技術の研究に携わっているが、“監視カメラは気持が悪い”という人は多い。これは、監視される側はいつの間にかカメラを向けられ、誰が見ているのか、どんな用途で使われているか分らない、あるいは分りにくいからだ」と補足し、「監視する人と監視される側を対等にしなければならない。みんなが見られる、使える監視カメラネットワークを目指したい」と展望を語った。これには、映し出された映像の時間と場所が重要なデータになることから、カメラを設置した側のプライバシーも考慮しなくてはならないという。

カメラ・センサーネットワークについての社会的な議論はまだ始まったばかり。BWAユビキタスネットワーク研究会では、利便性と安心・安全のトレードオフはどこか、インフラをどう使うのか、議論を重ねる予定だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- KDDI、楽天モバイルとの「ローミング重複エリア」を順次終了 松田社長が言及 (2026年02月06日)

- 「iPhoneの調子が悪いです」の文言、なぜアイホンのFAQに? 実はAppleと深く関係 (2026年02月08日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- 楽天モバイル、1000万回線突破も残る「通信品質」の課題 5G SAの早期導入とKDDIローミング再延長が焦点に (2026年02月07日)

- 「小型iPhone SEを復活させて」──手放せない理由SNSで話題 どこが“ちょうどいい”と評価されるのか (2025年11月29日)

- Suica、JRE POINTのキャンペーンまとめ【2月6日最新版】 1万〜2万ポイント還元や10倍還元のチャンスあり (2026年02月06日)

- 【ニトリ】1990円の「スマホに付けるカードケース」 マグネット対応でスタンドとしても使える (2026年02月07日)

- 東京アプリ、PayPayがポイント交換先に追加される可能性は? 広報に確認した (2026年02月05日)

- iPhoneやApple Watchを同時充電できる小型デバイス「Flash Eye」発売 最大45W対応 (2026年02月06日)

- iPhoneの日付変更で空き容量を確保する裏技は“厳禁” 実行してしまった場合の対処法は? (2026年01月08日)

「全国16万局の基地局を生かしたBWAサービスとして、モバイルブロードバンド、ワイヤレスブロードバンド、そして新領域であるカメラ・センサーネットワークを目指す」と喜久川氏

「全国16万局の基地局を生かしたBWAサービスとして、モバイルブロードバンド、ワイヤレスブロードバンド、そして新領域であるカメラ・センサーネットワークを目指す」と喜久川氏

BWAユビキタスネットワーク研究会会長の美濃京大教授は「“監視カメラは気持が悪い”という人は多い。オープンな議論を重ね、監視される側とする側をフラットにしなくてはならない」と述べる

BWAユビキタスネットワーク研究会会長の美濃京大教授は「“監視カメラは気持が悪い”という人は多い。オープンな議論を重ね、監視される側とする側をフラットにしなくてはならない」と述べる