IIJ×OPPO、Xiaomi、モトローラが語るスマホ戦術 おサイフケータイは「永遠の悩み」、IIJmioは「モバイル業界の宝石箱」(1/3 ページ)

MVNO事業のIIJmioを展開するインターネットイニシアティブ(IIJ)は7月20日、ファンミーティング「IIJmio meeting 35」を開催した。東京・飯田橋のIIJ本社でリアルイベントを行うのは4年ぶり(オンライン配信も同時に行われた)。

今回は端末をテーマとしたプログラム構成で、OPPOを展開するオウガ・ジャパン プロダクト部 丹下氏、Xiaomi Japan プロダクトプランニング本部 安達氏、モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社 テクニカルサポートグループ 見潮氏が登壇。会場では端末メーカー9社がブースを出し、自社製品を紹介していた。

細分化された端末レンジ ミドルとハイエンドの隙間を開拓

プログラムは、IIJmioのアップデート情報の紹介からスタート。IIJが「電気通信事業法第27条の3」の規制対象から外れたことで可能になった優待プログラム「IIJmioご愛顧感謝特典」を開始したこと、MNPワンストップに対応したこと、大容量の30ギガ、40ギガ、50ギガプランを新設したことなどを紹介した。

一方で、「IIJmioクーポンスイッチ(みおぽん)」アプリが9月30日をもって提供終了することも説明。今後は同様の機能を提供する「My IIJmio」アプリの利用を呼びかけた。

次に、IIJ MVNO事業部でデバイス事業を担当する永野氏が、スマートフォン市場のトレンドとIIJmioで取り扱っている最新端末を紹介した。

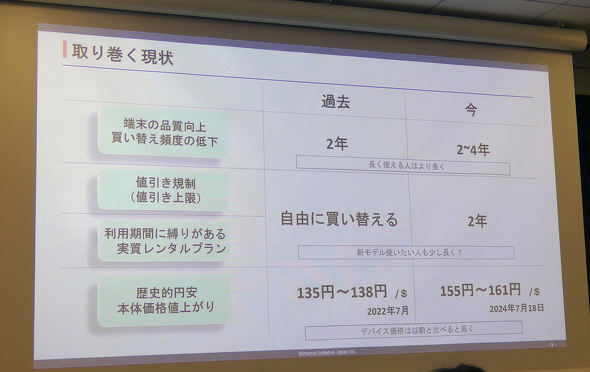

初期SIMフリー市場の頃と比較して、スマホの品質は向上し、長く使えるようになったことで買い換えサイクルが伸びている。それに伴って端末メーカーもOSアップデートのサポート期間を2年以上に伸ばしている。

総務省が中心となって端末価格の割引が規制されたが、これによって「実質レンタルのようなプラン」が生まれてきた。その結果、これまで自由に買い換えていた人たちも、「2年から3年使うサイクルが生まれてくるのでは」と永野氏は予想している。

今、1番大きな課題が円安。2年間で20円も円安になり、端末価格を高くする原因になっている。

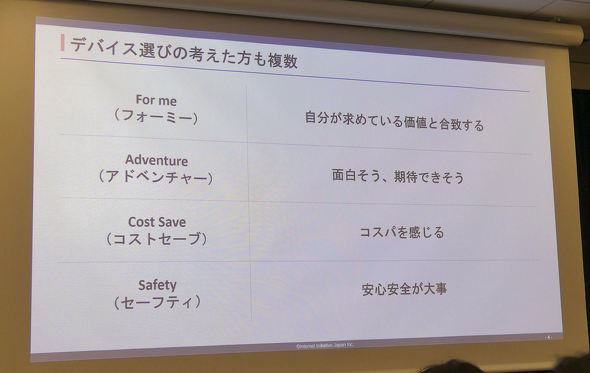

こうした状況の中、ユーザーの購買行動も変化しており、IIJでは大きく4タイプに分類している。自分が求めている価値と合致する場合に購入するユーザー、「面白そう、期待できそう」という期待感で購買行動を起こすユーザー、コスパを感じたら購入するユーザー、安全安心を重視するユーザーの4つだ。

最も多いのはコスパを感じたら購入するユーザーで、「ビジネスの根幹となっているのは事実」。ただ、コスパの感じ方はこの2年間で大きく変わってきたと永野氏は感じているという。

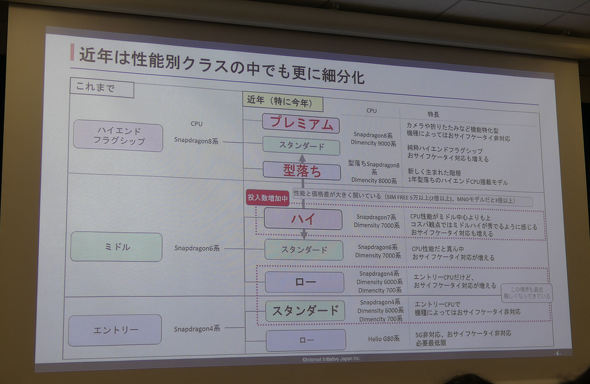

このような状況の中、かつてハイエンドフラグシップ、ミドル、エントリーと3区分されていたスマホのラインアップは細分化が進んでいるとIIJは捉えている。

大きく変化したのが、ミドルのスタンダードとハイエンドフラグシップのスタンダードとの間の価格差と性能差。ハイエンドフラグシップのスタンダードは10万円を超え、ミドルのスタンダードの約2倍。ハイエンドはCPU性能も上がっており、性能差が開いていると永野氏は指摘した。

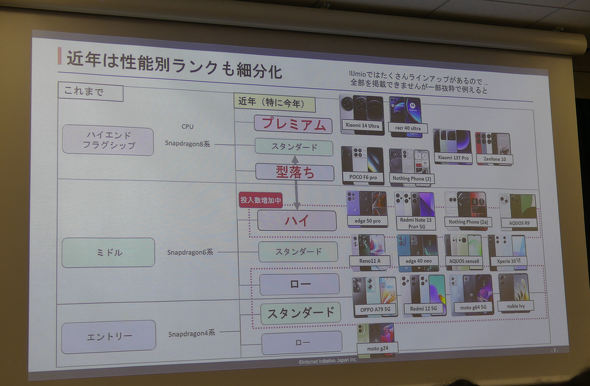

できた隙間は「よりコスパを感じてもらえる商品を出せるエリア」と考えて、IIJmioはミドルハイのエリアを開拓している。例えば2023年、国内通信事業者としてはIIJ独占販売となった「motorola edge 40」がそれに当たる。「ありがたいことに大反響で大ヒットモデルになった。ユーザー自身が求めている性能と、手が届く範囲の価格でいいものが欲しいという需要を再確認できた」という。2024年もこのミドルハイのゾーンは端末の投入数を増やしているそうだ。

一方、想定外だったというのが「型落ち」ゾーン。これは型落ち端末が継続販売されているという意味ではなく、1年型落ちのハイエンドCPUを搭載してコストダウンして安くしたハイエンド端末のこと。Xiaomiの「POCO F6 pro」などがそれに当たる。永野氏が「新しいトレントになるかもしれない」と注目しているゾーンだ。

ハイエンドの中でも、「Xiaomi 14 Ultra」や「razr 40 ultra」は特化型端末として、普通のハイエンドとは別のプレミアム領域の端末として扱っている。

ミドル以下では、「エントリーのスタンダードの性能がどんどん上がっている」。エントリー向けCPUの性能は悪くなく、おサイフケータイ対応端末が増えて、FeliCaの有無で分類できなくなってきた。「整理が難しくなっている」と語っていた。

「エントリーのスタンダード端末は価格上がったと思われるかもしれないが、その分、性能が上がっているので価格も上がっていることを再認識してほしい」(永野氏)

この分類にIIJmioが扱っている主な端末を配置していくと、下のスライドのようになる。ミドル・ハイのゾーンに投入数を増やしているが、ミドル・スタンダード、ミドル・ロー、エントリー・スタンダードも充実しており、2024年の端末は「豊作」だという。

永野氏は「SIMフリー市場を盛り上げていくために、試行錯誤、創意工夫をしながらメーカーさんもわれわれIIJmioも頑張っております」と語っていた。

関連記事

約20万円でも「Xiaomi 14 Ultra」が想定以上の反響だった理由 ミッドレンジは“企業努力”で価格を維持

約20万円でも「Xiaomi 14 Ultra」が想定以上の反響だった理由 ミッドレンジは“企業努力”で価格を維持

これまで、フラグシップの投入を見送ってきたXiaomiが、日本で満を持して「Xiaomi 14 Ultra」を発売した。フラグシップモデルゆえに、その価格は約20万円と高いが、想定以上の反響だという。ミッドレンジモデルの展開も含めて、Xiaomi Japanに話を聞いた。 「OPPO Reno11 A」速攻レビュー 4万円台の高コスパ、カメラの進化と急速充電対応がうれしい

「OPPO Reno11 A」速攻レビュー 4万円台の高コスパ、カメラの進化と急速充電対応がうれしい

OPPOの日本向け新型スマートフォン「OPPO Reno11 A」が、6月27日に発売される。Reno11 Aは、OPPOの手頃な価格かつ高機能で日本向けにおサイフケータイなどの機能を搭載したReno Aシリーズの最新モデル。カメラ大きく進化し、急速充電にも対応した。 コスパ十分の「motorola edge 50 pro/50s pro」で重視した3つの“体験価値” 新たなユーザー獲得につながるか

コスパ十分の「motorola edge 50 pro/50s pro」で重視した3つの“体験価値” 新たなユーザー獲得につながるか

モトローラ・モビリティ・ジャパンは7月3日にスマートフォンのミドルハイモデル「motorola edge 50 pro」「motorola edge 50s pro」を発表した。発表会には2023年12月12日に社長に就任した仲田正一氏が登壇。同社が注力していることや、新製品の開発に際してこだわったポイントを語った。 IIJmioの「スマホ大特価セール」に対象機種を追加 「moto g24」が110円に

IIJmioの「スマホ大特価セール」に対象機種を追加 「moto g24」が110円に

IIJmioサプライサービスは、7月3日に実施中の「サマーキャンペーン【スマホ大特価セール】」へ対象機種を追加。「moto g24」が一括110円(税込み)になる他、新たに「POCO F6 Pro」「Xperia 10 VI」「Pixel 7a」なども対象になる。 IIJmio、「OPPO Reno11 A(急速充電アダプターセット)」「moto g64 5G」発売 MNPで2万4800円/7980円

IIJmio、「OPPO Reno11 A(急速充電アダプターセット)」「moto g64 5G」発売 MNPで2万4800円/7980円

IIJmioサプライサービスは、6月27日から「OPPO Reno11 A」にOPPO純正急速充電アダプターをセットにしたIIJmio限定パッケージを販売開始。モトローラ製スマートフォン「moto g64 5G」も6月28日に販売開始する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)

- ドコモが「いつでもカエドキプログラム」改定 残価免除に最大2.2万円、ドコモで買い替えなら免除 (2026年02月19日)

- 「Appleよ、これが『Air』の正解だ」 HONORから「Magic8 Pro Air」登場 (2026年02月18日)

- povo2.0の「サブスクトッピング」はどれだけお得? ahamoやLINEMOと比較 安く使うなら“長期”もアリ (2026年02月20日)

- 「Suicaのペンギン」卒業騒動にまつわる背景と誤解 JR東日本に聞いた (2025年11月14日)

- 「ジェミニ」か「ジェミナイ」──Geminiの正しい読み方は? Google Japanが改めて告知 (2026年01月21日)

- Anker Storeでモバイルバッテリーを回収 正しい廃棄方法を周知へ (2026年02月19日)

- ソフトバンクが「RCS」を2026年春に開始 Y!mobileやLINEMOでも利用可能に (2026年02月19日)

- 「Pokemon GO Fest:東京」は楽天モバイルも対策 目玉の「ミュウツー」は古参ファン“胸熱”な登場に? (2026年02月19日)