世界の決済事情から考える「日本でモバイル決済が普及しない理由」:鈴木淳也のモバイル決済業界地図(1/3 ページ)

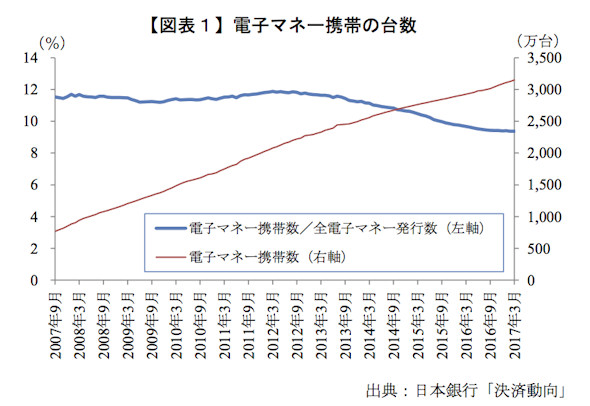

MMD研究所が2017年12月に行った調査報告によれば、スマートフォンを使ったモバイル決済の認知度は85%と高いものの、その利用率は7.5%と1割に満たない水準だったという。また同年6月に日本銀行が発表した「モバイル決済の現状と課題(※PDF)」という資料では、日本の電子マネー利用率が年々減少して1割を割っている現状を報告しつつ、ケニアでの携帯電話加入者の約76.8%(2015年6月時点)がモバイル決済を利用しており、さらに中国の都市部での過去3カ月間(2016年5月時点)の都市部でのモバイル決済利用率が98.3%というデータを紹介し、一部で話題となった。

日銀のデータの趣旨は、日本や米国、ドイツなどの先進国では必ずしもモバイル決済が普及していない一方で、従来まで十分な金融サービスが提供されてこなかった地域では、逆に急速に新しい決済手段が普及しつつあるという点にある。例えば中国で「Alipay(支付宝)」や「WeChat Pay(微信支付)」が急速に市民権得ている現状を指し、「なぜ日本はキャッシュレス化で世界から遅れているの?」というフレーズをよく聞くようになった。

「中国では現金が時代遅れとなりつつあるのに、なぜ日本ではいまだに現金主義が根付いているんだ?」と嘆く声も聞こえる。「隣の芝は青い」とはいわれるが、各国のお金や決済事情はその地域の事情や文化背景に根付いたものであり、一概に比較できるわけではない。今回は、日本を含む世界の決済事情について読み解いていく。

モバイル決済への近道、欧米豪でのクレジット(デビット)カード決済事情

まずはキャッシュレスの観点から見ていこう。後述するが、カード決済はモバイル対応への近道だ。日本で普及している流通系電子マネーとは異なり、クレジット(デビット)カードは既存の決済インフラをそのまま活用できるため、店頭での決済の他、オンラインでの支払いにおいてもそのままカードを通じて決済が行える。Apple Payが分かりやすいが、一度手持ちのクレジットカードを登録すれば、後は店頭でのiDやQUICPayでの決済の他、アプリやWebブラウザ経由での支払いにも利用できる。ゆえに、既に決済インフラの整備された先進国においてはカード利用がモバイル決済への近道ということになる。

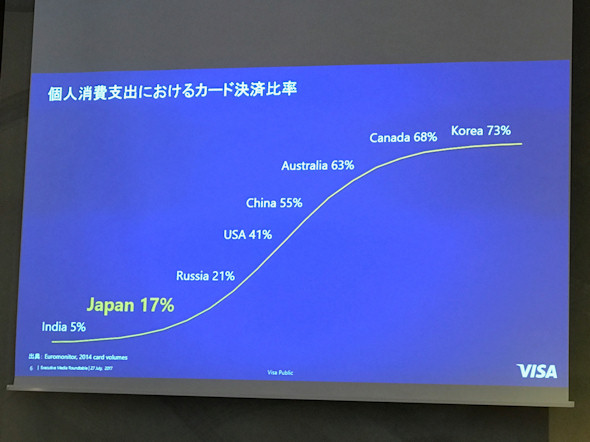

一般に、日本では(クレジット)カード決済比率が低いとされている。例えば次のスライドは、VisaがEuromonitorの調査資料を基に各国でのカード決済比率をまとめたものだが、日本は17%とかなり低い水準にあることが分かる。これが、米国では41%、カード決済の普及率が高い国として知られるオーストラリアとカナダが60%台、そして韓国が73%となっている。これとは別に、日本クレジットカード協会の平成28年(2016年)版データがPDFでまとめられており、末尾の参考資料にある「諸外国のキャッシュレス(カード決済)に関する統計」も合わせて参照することで、もう少しだけ数字の内訳が見えてくる。

実は、統計の取り方によって国ごとのカード決済比率の数字は変わってくるのだが、日本が16〜18%程度、米国が4割前後、オーストラリアやカナダが7〜8割、そして韓国が7〜9割程度という水準に収まっている点で一致している。ただ、日本ではカード決済といえばクレジットカードが主流な一方で、諸外国ではデビットカードの比率が高い。この傾向は特に欧州で顕著だ。これは銀行のATMカードにデビット決済の機能がひも付けられており、それをそのまま日常の買い物に利用するケースが多いためとみられる。

逆に日本ではデビットの普及が進んでおらず、最近でこそ「Visaデビットカード」などのプロモーションを頻繁に見かけるようになったものの、この点が海外との大きな差になっている。韓国のみクレジットカード決済比率が突出している点はあるものの、各国で各様の決済事情が展開されていることは資料から読み解けるはずだ。

実際、カード決済比率が高い欧米などを訪問すると、スーパーなどの店頭でカード決済を行っている風景を見かける確率は非常に高い。バスなどの公共交通やカフェでの支払いはいまだ現金が主流なものの、一定金額を超える買い物についてはカードを用いることが多いようだ。

また最近では、低額の買い物においてもカード利用を促すべく、Mastercard PayPassやVisa payWaveといった「EMV Contactless」の非接触決済方式の採用が進んでいる。通常、ICカード付きクレジット(デビット)カードでは決済にあたってPINコード入力が求められるが、一定額を下回る決済の場合に(例えばフランスでは30ユーロ、英国では30ポンド)、PINコード入力を省略できるというものだ。

これにより、スムーズで素早い決済が可能となる。この動きは2012年に開催されたロンドン五輪前後の時期から特に盛んとなっており、これを背景に英国での非接触対応の決済端末設置が急増した。決済端末のシェアで世界最大手のIngenicoによれば、現在欧州域内で展開されている新規の決済端末は全て非接触決済に対応しており、今後数年のうちに多くの小売店で非接触決済が利用可能になるだろう。

クレジット(デビット)カードのIC対応や非接触対応についても、「カードの普及が進んでいないから小売店でのインフラ整備が進まない」のか、「使える店舗が少ないからカードの普及が進まない」のかは、よく「鶏と卵」の関係で例えられるが、実際には利用環境を広げるための「後押し」が重要となる。

例えば、Mastercardなどクレジットカードの国際ブランドらは欧州における2020年までの非接触決済への100%対応を表明しているが、決済端末の対応と同時に、フランスや英国をはじめとする西欧各国で銀行の発行するクレジット(デビット)カードのほとんどが非接触対応となっているなど、両面からの普及策を進めている。

非接触決済普及率の高いオーストラリアでは、2大スーパーチェーン店での導入に加え、銀行が積極的にカードへの非接触決済機能搭載を推進してきたという欧州事情と似た部分があるが、同時に国の政策としてこれらを支援してきたのも大きいといわれている。

つまり、推進する側による強力なプッシュが重要であり、さらにロンドン五輪のように政策や「デッドライン」的なものの存在がそれを補完する。その意味で、予算や明確な目的となる2020年の東京五輪は、日本のカード対応におけるインフラ整備の大きな転換点になるといわれているわけだ。

関連記事

複雑化している国内の「モバイル決済サービス」を総整理する

複雑化している国内の「モバイル決済サービス」を総整理する

国内外のモバイル決済トレンドを解説する連載がスタート。一言で「モバイル決済」といっても、さまざまなサービスが存在する。第1回では「国内の決済サービス総括」と題して、複雑化している電子マネーや各種決済サービスを整理していく。 スマホ決済サービスの認知は85%も、利用率は10%未満 MMD調査

スマホ決済サービスの認知は85%も、利用率は10%未満 MMD調査

MMD研究所は、12月14日に「スマートフォンでの決済に関する調査」の結果を発表。スマートフォン決済サービスの認知は85.0%で、利用しているサービス上位は「おサイフケータイ」「LINE Pay」「Apple Pay」。QRコード決済の認知度は51.6%で、うち利用者は1.9%となった。 スマホ決済を利用しない理由は?

スマホ決済を利用しない理由は?

KDDIは、7月4日に10〜50代のスマートフォン所有者を対象とした「スマホ決済利用意向調査」の結果を発表。2割がスマホ決済を利用し、利用意向は10代が最も高いもののクレジットカード未所有のため利用できないという実態が分かった。 ドコモの「d払い」は誰に向けたサービスなのか?

ドコモの「d払い」は誰に向けたサービスなのか?

スマートフォンでバーコードを表示して決済できるドコモの「d払い」。既におサイフケータイがある中で、誰に向けたサービスなのか。店舗側にはどんなメリットがあるのか。 iPhone XでApple Payを使って感じたこと

iPhone XでApple Payを使って感じたこと

ホームボタンのなくなったiPhone Xは、これまでから大きく操作方法が変わりました。「Apple Pay」もその1つです。認証方法もTouch IDからFace IDに変わりましたが、どちらが使いやすいのでしょうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)

- ドコモが「いつでもカエドキプログラム」改定 残価免除に最大2.2万円、ドコモで買い替えなら免除 (2026年02月19日)

- 「Appleよ、これが『Air』の正解だ」 HONORから「Magic8 Pro Air」登場 (2026年02月18日)

- 「Suicaのペンギン」卒業騒動にまつわる背景と誤解 JR東日本に聞いた (2025年11月14日)

- Anker Storeでモバイルバッテリーを回収 正しい廃棄方法を周知へ (2026年02月19日)

- 「ジェミニ」か「ジェミナイ」──Geminiの正しい読み方は? Google Japanが改めて告知 (2026年01月21日)

- ソフトバンクが「RCS」を2026年春に開始 Y!mobileやLINEMOでも利用可能に (2026年02月19日)

- 「Pokemon GO Fest:東京」は楽天モバイルも対策 目玉の「ミュウツー」は古参ファン“胸熱”な登場に? (2026年02月19日)

- 「Suicaのペンギン」デザインのラバーウォッチを数量限定販売 3960円 (2026年02月19日)