突如降りかかる「テレワーク」 スマホで「会議」に参加する方法をチェックしよう:モバイルdeワークスタイル変革(1/2 ページ)

「働き方改革」が叫ばれる昨今、働き方の多様化が進んでいる。「新型コロナウイルス」の影響もあり、働き方改革のキーワードの1つとなっている「テレワーク」がかつてないほど注目されている。

しかし、そもそもテレワークとは何なのだろうか? テレワークはスマートフォンでもできるものなのだろうか?

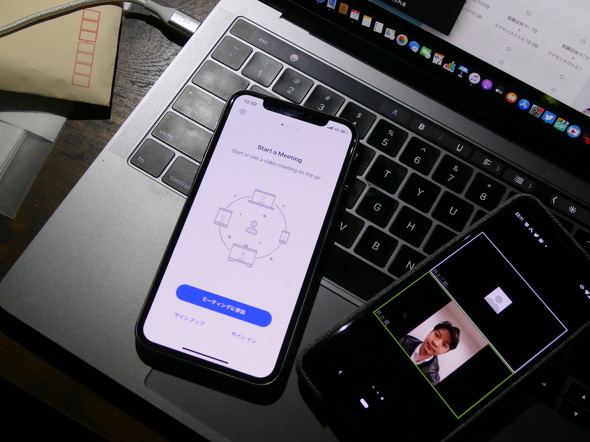

この記事では、“会議(ミーティング)”に的を絞って、テレワークの基本をおさらいしつつ、スマートフォンで利用できる「Web会議ツール」を幾つか紹介する。遠隔地から会議に参加しなければならない状況になった人や、そのような会議のホスト(主催者)となりそうな人の参考になれば幸いだ。

そもそも「テレワーク」とは?

そもそも、「テレワーク」とは何なのだろうか。テレワークの「テレ(tele)」は「遠く」、「ワーク(work)」は「仕事」、直訳すれば「遠隔地でする仕事」という意味だ。日本テレワーク協会が定めた定義を借りれば、「情報通信技術を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」がテレワークということになる。

テレワークは、自宅で執務する「自宅利用型テレワーク(在宅勤務)」、外出先で執務する「モバイルワーク」と、サテライトオフィスやシェアオフィスなどに出向いて執務する「施設利用型テレワーク」の3つに大別される。いずれも、本来出勤するべきオフィス(職場)とは異なる場所で執務する点で共通している。

「サテライトオフィス」「シェアオフィス」とは?

サテライトオフィス

企業や団体が本拠地から離れた場所に設置するオフィス。「支社(支店、支部)」や「営業所」も、ある意味でサテライトオフィスに相当する。

最近では、災害時のBCP(事業継続計画)の一環として、遠隔地にサテライトオフィスを開設する企業や団体も増えている。

シェアオフィス

その名の通り、複数の個人や企業/団体が“共有(シェア)”して使うオフィス。基本的にはフリーアドレス(自由席)で、ディスプレイやプリンターなど、仕事で必要な機材の貸し出しを受けられることも多い。利用料金は「月額制」と「時間制」に大別される。

最近では、働き方改革やBCPの一環として、企業や団体がシェアオフィス運営者と包括契約を結び、複数のシェアオフィスを使えるようにしていることもある。

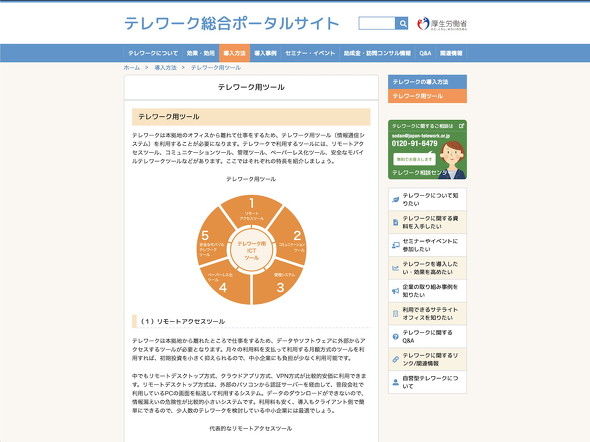

企業や団体がテレワークを実施する場合、さまざまな「ツール」を用意する必要がある。厚生労働省が開設した「テレワーク総合ポータルサイト」では、必要なツールとして以下の5つが紹介されている。

- リモートアクセスツール

- コミュニケーションツール

- 労務管理システム

- ペーパーレス化ツール

- 安全なモバイルテレワークツール

情シス以外の人が検討すべきことはほとんどないが……

これらのテレワークツールを導入する場合、情報システム部門(情シス)では、検討すべき事項がたくさんある。

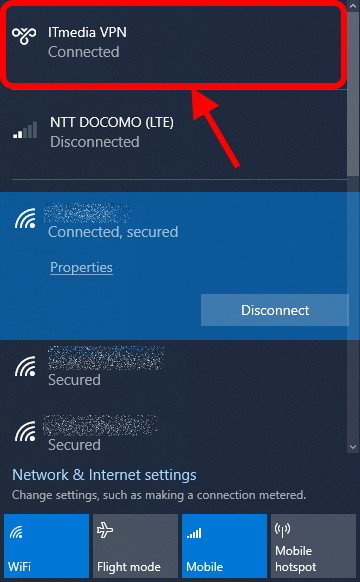

まず、テレワーク中に業務上で必要なデータやソフトウェアにアクセスする方法を検討する必要ある。社内ネットワークに外部からアクセスするための「VPN(仮想プライベートネットワーク」、オフィスのPCにアクセスするための「リモートデスクトップ」、データを共有するための「クラウドストレージ」などの選定や利用方法を検討しなければならない。

コミュニケーションサービスやWeb会議システムといった、テレワーク中の「連絡手段」も検討が必要となる。業務でやりとりする書類は、環境を問わず閲覧できる形式(PDFファイルなど)で共有することはもちろんだが、承認が必要なプロセスにおいて「電子サイン」などを利用できると理想的だ。

企業の方針によっては、勤怠管理できるシステムも必要となるだろう。PCでの操作や表示する画面を監視するツールもあるが、システムのコストはもちろん、従業員の精神的負荷を鑑みると、「始業時や終業時にメールやチャットで報告する」と割り切った方が現実的なことも多い。

テレワークに使う機器も検討しなければならない。理想は、企業や団体として必要なデバイスを支給することだ。ただ、それには膨大なコストがかかる。従業員の私物利用(いわゆる「BYOD」)を許容することも視野に入れた方が良い。ただ、支給にしてもBYODにしても、機器の紛失や盗難時の対策は欠かせない。

企業・団体の規模や機器の台数によっては、ポリシー(利用方針)や必要なアプリなどを一括設定できる「MDM(モバイルデバイス管理)」や「EMM(エンタープライズモビリティ管理)」といったシステムを使ってデバイスを管理した方が効率的だろう。手元に情報を残さない「セキュアブラウザ」、データを暗号化してやりとりする「セキュアコンテナ」といったツールの活用も検討したい。

職種によっては、外部からの電話連絡にどう対応するのかも考えなくてはならない。「電話番」のシフトを組んで出勤させる手もあるが、それでは出勤していない人の電話応対に問題が出るかもしれない。しかし最近では、スマホを内線電話化し、オフィスにかかってきた外線電話を転送できる「クラウドPBX」と呼ばれるシステムも普及しており、社内で用いるコミュニケーションサービスと一体運用できるものもある。

……と、以上のようなシステム面での検討は、あくまでも企業や団体の情シスが自社のポリシーに沿って行うべきものであって、エンドユーザーである一般従業員は、情シスが指定するツールを利用することが基本だ。

しかし、一般従業員であっても、ツールを自らセットアップしなくてはならないことは多い。今回の記事のテーマであるWeb会議システムは特にそうだろう。

セキュリティポリシーの建前的に、いわゆる「シャドーIT」になる利用方法は避けるべきだが、臨時的な使用を提案する意味でも、Web会議システムの簡単な利用方法ぐらいは、覚えておいて損はない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「iPhoneのシェアの高いスマホ市場」に異変!? ショップ店員に聞く「Androidスマホ人気」の実情 (2026年02月27日)

- 3キャリアに聞く「Galaxy S26」戦略 「月1円」のソフトバンク、3年ぶり参戦の楽天、16周年のドコモ (2026年02月27日)

- 楽天モバイル回線のMVNOサービス「ゼロネオモバイル」登場 月額6248円でデータ無制限、60回払いで端末実質0円 (2026年02月25日)

- 5G通信とMagSafeをサポート! 片手でも持ちやすい「iPhone 12 mini(128GB)」のAmazon整備品が約3万円から (2026年02月26日)

- モバイルSuicaがいつの間にか“ゴールデン”に そして忘れられる“車窓” (2026年02月27日)

- 「Galaxy S26/S26+」発表、日本では5年ぶり「+」モデルも 新チップ搭載でカメラやAIの処理性能が向上 (2026年02月26日)

- ポケモンとYahoo! JAPANが30周年コラボ LINEも特別デザインに 検索画面に“赤・緑の3匹”が登場する演出も (2026年02月27日)

- 「eSIM」は人類にとって早すぎる? 携帯電話ショップ店員に聞いたら意外な答えが (2025年11月28日)

- 最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」発表 のぞき見防止ディスプレイや明るいカメラ搭載 実機を写真で解説 (2026年02月26日)

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)