「Xperia 1 VII」から見えるソニーのスマホ戦略 Xperia 10シリーズをあえて同時期に発売しないワケ:石野純也のMobile Eye(1/3 ページ)

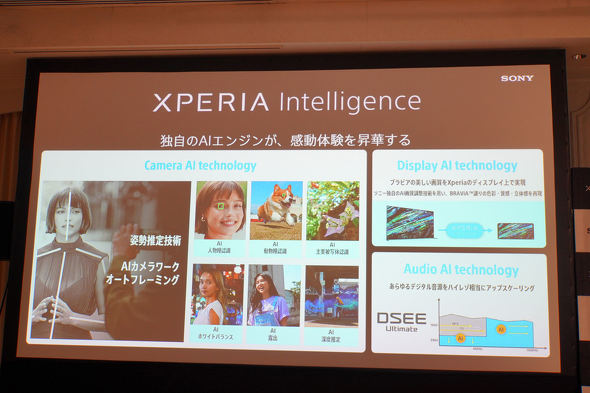

ソニーは、Xperiaシリーズの最新モデル「Xperia 1 VII」を発表した。同モデルは、Xperiaのフラグシップモデルという位置付け。前モデルの「Xperia 1 VI」から超広角カメラを強化し、これとAIを組み合わせた「AIカメラワーク」や「オートフレーミング」といった新しい動画撮影機能を搭載した。こうしたリアルタイム処理を行うAIを「Xperia Intelligence」と名付け、ユーザーに訴求していく。

ソニー全体の戦略にのっとり、クリエイター向けという色合いを濃くしているXperiaだが、前モデルのXperia 1 VIでは、その声に応える形でディスプレイ比率を変更するなどのリニューアルを行った。Xperia 1 VIIでもその方針は踏襲。ラインアップ全体の整理も行い、より利益率を高める方向にかじを切っている。ここでは、Xperia 1 VIIや秋の投入が予告されている「Xperia 10 VII」から見えてきた、ソニーのスマホ戦略を読み解いていきたい。

超広角カメラを刷新、Xperia Intelligenceで動画撮影に新体験も

ディスプレイ比率を一般的なスマホに近い19.5:9に変更したり、カメラのユーザーインタフェースを大きく刷新したりと、フルモデルチェンジを果たしたXperia 1 VI。後継機にあたるXperia 1 VIIでも、その路線は踏襲されている。一方で、音楽再生にはWalkmanで培った技術を本格的に取り入れ、音質を向上。カメラも超広角カメラのセンサーを1/1.56型まで大型化して、ゆがみの少ない画質を実現している。

また、この超広角カメラとAIを組み合わせることで、動画撮影に新たな機能を搭載した。1つがAIカメラワーク。被写体の姿勢を推定して動きを追い続けることで、プロが撮ったかのようなカメラワークを実現する機能だ。超広角カメラの画角を生かして広めに記録しておき、人物などのロックした被写体の動きに合わせて切り出すことで、こうした撮影を可能にした。

もう1つの機能が、オートフレーミング。こちらも、被写体を追い続けて一部をクロップするという点はAIカメラワークと同じだが、どちらかといえば、舞台上の人などを撮ることが想定されており、超広角で撮った全体の映像と、人物などをフィーチャーした寄りの映像の両方を記録できる。

横位置で撮りながら、人物全体を写す縦動画も同時に記録でき、その動きにもきちんと追従する。広めに写しておくだけで、あらかじめ設定した人物をきちんと追い続けてくれるため、画面を凝視する必要がない。動画として思い出を残しつつ、肉眼でそのシーンを見たいというニーズを満たす機能だ。単純な画質向上ではなく、使い勝手や撮影のしやすさにAIを活用した、面白い事例といえる。

こうしたAIを、ソニーは「Xperia Intelligence」と呼ぶ。といっても、iPhoneに搭載された「Apple Intelligence」のように、文章や画像を作成できる生成AIではなく、カメラやディスプレイ、音楽などの各機能を補完するためのもの。従来のXperiaにもさまざまなAIが搭載されており、カメラの「瞳AF」や高速なオートフォーカスのための被写体推定などに活用されていたが、Xperia Intelligenceはそれらを含めてXperiaのAIとしてリブランディングしたものになる。

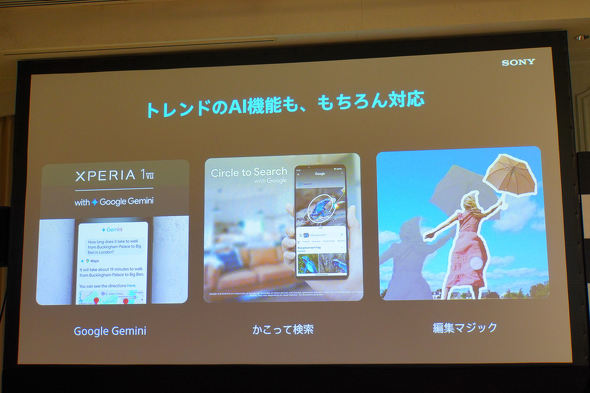

Xperia Intelligenceという形で自社の守備範囲をきっちり定めたことで、それ以外のAIはプラットフォームを開発するGoogleに任せる方針が以前より明確になった。Xperia 1 VIIも「Gemini」を内蔵しており、「かこって検索」も利用可能。Googleフォトを使えば、「編集マジック」も利用できる。あえてGoogleと競合するようなAIは実装せず、自社の強みであるカメラや音楽、ディスプレイにAI開発のリソースを集約するというのが、AIスマホ時代のソニーの戦略といえる。

関連記事

Xperiaのシェアは「確かに下がった」が、1 VIが“好調”だった 独自AI「Xperia Intelligence」打ち出しも

Xperiaのシェアは「確かに下がった」が、1 VIが“好調”だった 独自AI「Xperia Intelligence」打ち出しも

ソニーと国内キャリアが6月上旬以降に「Xperia 1 VII」を発売する。Xperia 1 VIIはデジタル一眼カメラαシリーズで培ったAI技術を活用し、動画撮影時に被写体を常にセンターで捉え続ける「AIカメラワーク」やなどが注目の機能だ。トレンドとなっているAIをどのように訴求するのかや、ターゲットとなるのはどのような人なのか、ソニーが体験会で報道陣の質問に答える形で説明した。 「Xperia 1 VII」のカメラやオーディオを速攻レビュー Xperia 1 VIとの違いを検証して分かった“進化”

「Xperia 1 VII」のカメラやオーディオを速攻レビュー Xperia 1 VIとの違いを検証して分かった“進化”

ソニーと国内キャリアが6月上旬以降に発売する「Xperia 1 VII」。Xperia 1 VII(開発中)の実機に触れる機会を得た。外観を中心に先代「Xperia 1 VI」から何が進化したのかをチェックした。 人気なのに「Xperia」のシェアが急落した背景 それでもソニーがスマホをやめないのはなぜ?

人気なのに「Xperia」のシェアが急落した背景 それでもソニーがスマホをやめないのはなぜ?

ソニーの「Xperia」は、日本ではよく知られたスマートフォンのブランド。新しいモデルが出るたびに注目されている。だが、シェアが落ち込んでいるのはなぜだろうか。 「Xperia 1 VII」発表 目玉は被写体を逃さない動画撮影機能、ウォークマンのDNAで高音質化 Geminiや編集マジックにも対応

「Xperia 1 VII」発表 目玉は被写体を逃さない動画撮影機能、ウォークマンのDNAで高音質化 Geminiや編集マジックにも対応

ソニーは5月13日、スマートフォンXperiaのハイエンドモデル「Xperia 1 VII(マーク7)」を発表した。発売時期はキャリアモデルとソニー直販モデルともに6月上旬以降を予定する。ソニーは動画撮影を強化するなど、体験重視のアップデートを図っている。 データで振り返る“スマホシェア”の5年間、Google躍進で国内メーカーに衝撃

データで振り返る“スマホシェア”の5年間、Google躍進で国内メーカーに衝撃

スマートフォンの出荷台数データを参照しながら、5年間を振り返る。Apple一強はますます強まる中、2023年にはPixelの躍進という大きな変化が生じた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- KDDI、「副回線サービス」の一部を8月末に終了 “Starlink”や“00000JAPAN”などの代替手段があるため (2026年02月11日)

- ソフトバンク決算は過去最高売上 「純増数にはこだわらない」宮川社長が断行するモバイル事業の“大改造”とは (2026年02月10日)

- 楽天モバイル+ドコモ回線がセットの格安SIM「NYCOMO(ニコモ)」 月額4928円でデータ無制限+3GB (2026年02月10日)

- PayPayとVisaが戦略的提携、米国進出へ 日本でもPayPay加盟店とVisaの連携強化狙い (2026年02月12日)

- ソフトバンクが「副回線サービス」を8月24日に終了 法人への提供は継続 (2026年02月12日)

- LINEが使える2つ折り「MIVEケースマ」が韓国から上陸、3万円台でスマホとケータイの「いいとこ取り」 (2026年02月12日)

- 3つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」日本で展示開始 東京と大阪の2店舗で (2026年02月12日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- PayPayの決済音を消せない2つの理由 (2022年06月22日)

- ソフトバンク、短期解約を繰り返す「ホッピングユーザー」を抑制 その理由は? (2026年02月09日)