チップセットの誕生と隆盛、そして消滅へ:“PC”あるいは“Personal Computer”と呼ばれるもの、その変遷を辿る(1/5 ページ)

昔ながらのIBM PC、PC/AT互換機からDOS/Vマシン、さらにはArmベースのWindows PC、M1 Mac、そしてラズパイまでがPCと呼ばれている昨今。その源流から辿っていく第21回は、チップセットが消滅に至る流れ。Chips and Technologiesなどが作っていたアレである。

- 第1回:“PC”の定義は何か まずはIBM PC登場以前のお話から

- 第2回:「IBM PC」がやってきた エストリッジ、シュタゲ、そして互換機の台頭

- 第3回:PCから“IBM”が外れるまで 「IBM PC」からただの「PC」へ

- 第4回:EISAの出現とISAバスの確立 PC標準化への道

- 第5回:VL-Bus登場前夜 GUIの要求と高精細ビデオカードの台頭

- 第6回:VL-BusとPnP ISA PCの仕様をMicrosoftとIntelが決める時代、始まる

- 第7回:Intelが生み出したさまざまなPC標準規格 Microsoftとの協力と対立

- 第8回:USBが誕生したのは「奥さんのプリンタをつなげる手間にキレたから」 USBの設計当時を振り返る

- 第9回:Modern PCの礎、PCIはどう生まれ、いかに成立していったか

- 第10回:PCのスケーラビリティを決定付けた超重要コンポーネント、地味にスゴイ「APIC」の登場

- 第11回:ラップトップPCのための基礎技術が生まれるまでの紆余曲折

- 第12回:PC互換機はIntelだけではない ジョブズのいないAppleが進めたPRePとCHRP

- 第13回:Intelがメモリ標準化で主導権を失うに至った“やらかし”について

- 第14回:Intelのさらなる“やらかし”と、Intelが主導するPCアーキテクチャの終わり

- 第15回:カセットからフロッピー、そしてハードディスクを制御するSASI、SCSI、IDE、ATA、SATA――さまよえるストレージ用インタフェース標準を語る

- 第16回:BIOSからUEFIへ BIOSはなぜ終わらなければならなかったのか

- 第17回:もうPCIでは遅すぎる さらなる高速化目指すPCはPCI Expressへ

- 第18回:PCはネットワーク接続できて当然」になったのはいつから?

- 第19回:PCの在り方をMicrosoftとIntelが規定した時代 PC 9x/200x System Design Guideとは何だったのか

- 第20回:64bitへの移行に20年を要したIntelの挫折 Itaniumの大失敗とOpteronへの敗北

ちょっと話が戻るが、時期的には連載第14回のちょっと後、ちょうどIntelが進めていたADTが雲行きが怪しくなってきていた2001年10月、AMDは後にAthlon 64やOpteronとして製品出荷される、K8ことHammer ArchitectureをMicroprocessor Forum 2001で発表する。

このHammer、前回もご紹介したx86-64を最初に実装したプロセッサという観点で非常に重要な位置を占める製品だが、もう1つ、PC向けCPUとしては初めてメモリコントローラをCPU側に統合したという、大きな特徴を持つ製品でもある。

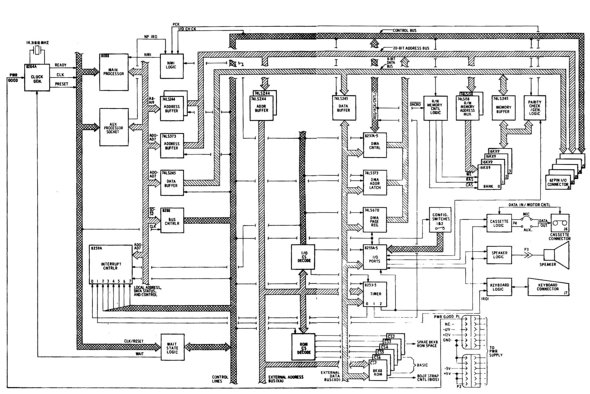

ちょっと古い話になるが、そもそも最初のIBM PCは、CPUとIntelの提供するいくつかの周辺チップ以外は、全てディスクリートICで構成されていた。IBM PCの回路図は連載第2回で掲載したが、例えばメモリコントローラに当たる部分は74LS158(マルチプレクサ)と74LS245(メモリバッファ)、それと“R/W Memory Control Logic”、それに“Parity Check/Generator Logic”から構成されているのが分かる。

このR/W Memory Control LogicとかParity Check/Generator Logicも回路図が示されており、Blue Book(IBM 5150 Technical Reference)のAppendix D-42以降に示されている(複数ページにまたがるので掲載は割愛する。興味ある方は“IBM 5150 Technical Reference”でpdfを検索して、確認してほしい)が、やっぱりディスクリートICで構成されている。

もっともこうしたディスクリートICを組み合わせた構成は、すぐにチップセットと呼ばれるものに入れ替わる。まずCompaqは自社の製品向けに、こうしたCPU周りの回路を複数のASICに集約したチップセットを開発。この直後にC&T(Chips and Technologies)も80286用チップセットを発表、1990年代に入るとOPTiもチップセットマーケットに参入。さらに台湾でもまずSiSとALi(Acer Laboratories, Inc.:のちのULI)の2社がチップセットビジネスに参入し、後追いでVIA Technologiesもこのマーケットに参加する。

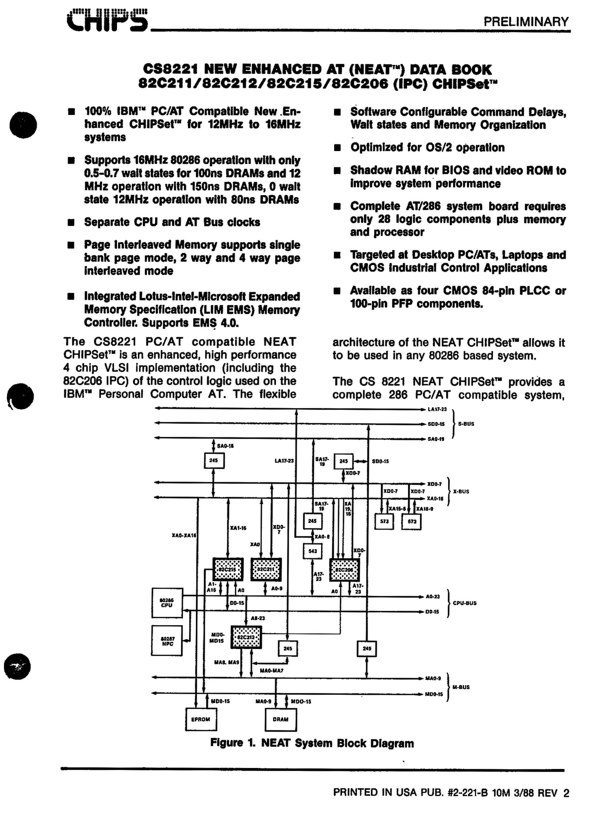

例えばC&Tが80286向けに投入したNEAT(自宅警備員の方ではなく、New Enhanced ATの略) Chipset(写真1)の場合、オリジナルのIBM-PC/ATが94個のディスクリートICから構成されていたものを4つに集積している。

写真1:内訳はCPU/Bus Controllerの82C211、Page/Interleave/EMS Controllerの82C212、Data/Address Bus Bufferの82C215とIPC(Integrated Peripherals Controller)の82C206となる

写真1:内訳はCPU/Bus Controllerの82C211、Page/Interleave/EMS Controllerの82C212、Data/Address Bus Bufferの82C215とIPC(Integrated Peripherals Controller)の82C206となるディスクリートICを組み合わせるよりも簡単にPCが構成でき、互換BIOSがこうしたチップセットをサポートしたこともあり、AT互換機のマーケットの広がりに合わせてチップセットは急速に広まることになった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR