インテル、UltrabookとIvy Bridgeの関係を紹介:IDF 2011の復習をしましょう

IDF 2011の大きなテーマは「変革」

インテルは、9月26日に記者説明会を行い、9月13日から行った「Intel Developer Forum 2011」(IDF 2011)で紹介された、Ultrabookをはじめとする、これからインテルが注力する方向性と、2012年に登場が予定されているIvy Bridgeに導入する新しい技術の概要について説明した。

インテル代表取締役社長の吉田和正氏は、IDF 2011でIntelが示した最も大きなテーマは「変革」であったと述べ、PCだけでなく関連する市場やインターネットに接続できるさまざまなデバイス、クラウドサービスが普及していく状況にあって、スマートフォンやタブレットデバイスにおいてもインテルが進化を進めていくとした。

吉田氏は、IDF 2011でGoogleとの協業が発表されて以降、多くの関係者からインテルアーキテクチャによるAndroidのサポートなど、モバイル関連の事業について質問されたことを明らかにした上で、現在、Androidなどによって新しい環境が整いつつある分野でもインテルは力を入れていくと語った。

吉田氏は、IDF 2011でもう1つの大きなテーマであったUltrabookにも言及し、Ultrtabookに関するIntelの明確なメッセージをロードマップという形で示し、PCメーカーが製品を公開するなど開発スケジュールは順調に進んでいると述べた。

吉田氏は、薄さを追求するデザインが重視されるUltrabookでは、性能をセキュリティを強化しながら、これまでとは異なるコンピュータ経験を実現するために、過去の技術を継承するのではなく、すべてを刷新することが必要で、そのために2012年にIvy Bridgeが、2013年にはHaswellが登場し、Haswellではパワーマネジメント技術などで、20分の1という消費電力を目指さなければならないとした。

Ultrabookの実現に向けてインテルはIvy Bridge、そしてHaswellと新しいCPUと投入していく(写真=左)。2013年に登場する予定のHaswellでは、消費電力が現在の20分の1まで削減できるという(写真=右)

Ultrabookの実現に向けてインテルはIvy Bridge、そしてHaswellと新しいCPUと投入していく(写真=左)。2013年に登場する予定のHaswellでは、消費電力が現在の20分の1まで削減できるという(写真=右)TDPを“柔軟に”設定して薄型ボディを実現する

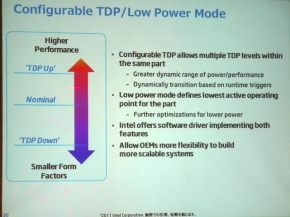

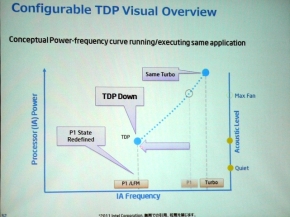

インテル IA事業本部 アプリケーション・スペシャリストの羽切崇氏は、Ivy Bridgeで導入を予定していて、Ultrabookの実現に貢献する新しい技術の概要について紹介した。Ivy Bridgeで導入する新しい技術については、すでにこちらでも紹介しているが、羽切氏は、Ivy Bridgeに導入する省電力機能で特に“Configurable TDP”について説明した。

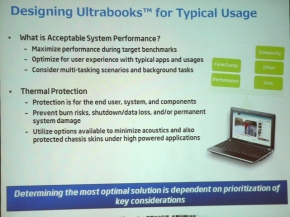

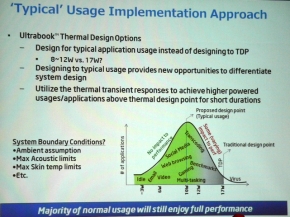

性能と省電力、そして、薄いボディを実現するUltrabookでは、TDPと性能のバランスが最も重要な設計テーマになる(写真=左)。一方で、PCの利用場面によってはCPUで設定したTDPに到達することすらほとんどない。この“利用場面に即したTDPの設定”がConfigurable TDPのベースになる(写真=右)

性能と省電力、そして、薄いボディを実現するUltrabookでは、TDPと性能のバランスが最も重要な設計テーマになる(写真=左)。一方で、PCの利用場面によってはCPUで設定したTDPに到達することすらほとんどない。この“利用場面に即したTDPの設定”がConfigurable TDPのベースになる(写真=右)設計におけるTDPの設定において、性能を必要とする利用局面を想定した“TDP Up”と省電力を重視した“TDP Down”を用意し、ノートPCの構造設計ではTDP Downを基準に、ドッキングステーションを用いて冷却性能が向上できる構成ではTDP Upを基準にするという使い分けを行うことで、Ultrabookで求められる薄いボディと高い性能を両立するという。

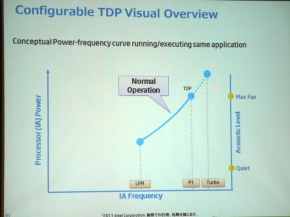

羽切氏は、TDP Downを基準に使うUltrabookと、従来の動作クロックを低いレベルに設定したConfigurable TDPの違いとして、Turbo Boost Technologyで有効になる動作クロックの上限の幅が広く確保できることを挙げている。また、SYSmark07 E-Learning(低負荷条件)とCINEBENCH(高負荷条件)のそれぞれで測定した消費電力と処理時間の関係をTDP13ワット設定のCPUとTDP17ワット設定のCPUとで比較し、低負荷条件で消費電力はほとんど変わらず、高負荷条件でも処理開始しばらくは消費電力が同等であることが示された。

Turbo Boost Technologyは、クロックアップしてからシステムの温度が上がるまでにかかる時間の差で生じる“TDPの余白”を利用してCPUのオーバークロックを行う(写真=左)。Configurable TDPでは、PCの利用場面を想定して処理能力を必要とする場合の“TDP Up”や負荷の低いアプリケーションに限って使う“TDP Down”など、TDPの設定を変えたノートPCの設計を認めている(写真=右)

Turbo Boost Technologyは、クロックアップしてからシステムの温度が上がるまでにかかる時間の差で生じる“TDPの余白”を利用してCPUのオーバークロックを行う(写真=左)。Configurable TDPでは、PCの利用場面を想定して処理能力を必要とする場合の“TDP Up”や負荷の低いアプリケーションに限って使う“TDP Down”など、TDPの設定を変えたノートPCの設計を認めている(写真=右)

これまでの“1点決め打ちTDP”をベースにしたCPUでも、Turbo Boost TechnologyとSpeed Step Technologyで動作クロックが可変であったが(写真=左)、Configurable TDPでTDP Downに設定されたCPUもTurbo Boost Technologyでクロックアップできる上限は通常のTDP設定と同じとされる(写真=右)

これまでの“1点決め打ちTDP”をベースにしたCPUでも、Turbo Boost TechnologyとSpeed Step Technologyで動作クロックが可変であったが(写真=左)、Configurable TDPでTDP Downに設定されたCPUもTurbo Boost Technologyでクロックアップできる上限は通常のTDP設定と同じとされる(写真=右)

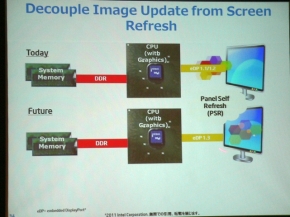

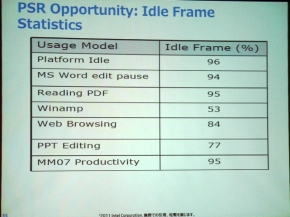

画像が変わらない場合はPCからの映像出力を止めてディスプレイ側の保存された画像を表示するPanel Self Refreshも省電力機能として期待される(写真=左)。PCの利用場面ごとにPanel Self Refreshが有効になる割合を測定すると、ほとんどの場合で80〜90%台という高い値が確認できた(写真=右)

画像が変わらない場合はPCからの映像出力を止めてディスプレイ側の保存された画像を表示するPanel Self Refreshも省電力機能として期待される(写真=左)。PCの利用場面ごとにPanel Self Refreshが有効になる割合を測定すると、ほとんどの場合で80〜90%台という高い値が確認できた(写真=右)復帰はスリープのように速く。消費電力は休止のように少なく

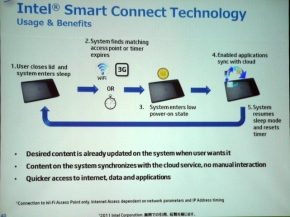

羽切氏は、PCに不満を感じる場面として起動とシャットダウンに時間がかかることや、1〜2時間PCを起動しておかないと、メールやSNSが更新されてローカルマシンに保存する情報が古くなってしまう一方で、スリープ状態で長い時間が経つとバッテリーを消費して使えない場合もあることを取り上げ、この問題の解決が必要であると述べた。

この解決のために、インテルが用意するのが“Intel Smart Connect Technology”と“Intel Rapid Start Technology”だ。Intel Smart Connect Technologyでは、スリープ状態になったPCが、無線ネットワークにアクセスできる状態において低消費電力状態で復帰し、データの同期を行った後に、再びスリープ状態に戻る。この繰り返しでデータの同期と消費電力の抑制を実現する。

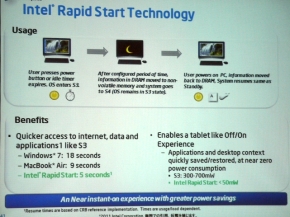

Intel Rapid Start Technologyは、復帰時間が短いが消費電力が多いスリープ状態と、消費電力は少ないが復帰に時間がかかる休止状態の問題を解決するために導入する技術で、OSにはスリープ状態と認識させながら、ハードウェア的にはメモリに展開したデータをSSDに保存して休止状態にすることで、スリープ状態に相当する短時間に復帰を可能にしながらも、待機中の消費電力は休止状態とほぼ同じに抑えることが実現できる。インテルの計測では、Intel Rapid Startによる復帰時間は約5秒で、消費電力は50ミリワット以下であったという。

Intel Smart Connect Technologyでは、スリープ状態のPCでも無線ネットワークが利用できる場合は、設定した一定の時間間隔で復帰してデータの同期を行い、作業終了後はスリープ状態に戻る(写真=左)。Intel Rapid Start Technologyでは、OSにスリープ状態への移行と思わせておきながら、ハードウェア側はメモリに展開したデータをSSDに保存して休止状態に移行することで、待機状態の消費電力をおさえ、復帰処理ではスリープ状態に相当する短時間で可能にする(写真=右)

Intel Smart Connect Technologyでは、スリープ状態のPCでも無線ネットワークが利用できる場合は、設定した一定の時間間隔で復帰してデータの同期を行い、作業終了後はスリープ状態に戻る(写真=左)。Intel Rapid Start Technologyでは、OSにスリープ状態への移行と思わせておきながら、ハードウェア側はメモリに展開したデータをSSDに保存して休止状態に移行することで、待機状態の消費電力をおさえ、復帰処理ではスリープ状態に相当する短時間で可能にする(写真=右)関連キーワード

Intel | 消費電力 | Ultrabook | Intel Developer Forum | Ivy Bridge | 省電力 | Haswell | Intel Turbo Boost | Intel Rapid Start Technology | Intel Smart Connect Technology | ノートPC | 吉田和正 | ノートPC向けプラットフォーム

関連記事

“Ivy Bridge”でUltrabookは美しくなる

“Ivy Bridge”でUltrabookは美しくなる

Intelは、“Ultrabook”でノートPCを再定義するだけでなく、モバイル向けCPUの戦略も大きく見直している。ムーリー・エデン氏がその詳細を語った。 GoogleはIntel Architectureで最適化を進めていく

GoogleはIntel Architectureで最適化を進めていく

“ARMでWindows 8が動くかも”と盛り上がる米国西海岸。その近くのIDF基調講演で、Googleの幹部が、Intel ArchitectureでAndroidが“よく動くようにする”と宣言した。 GoogleとIntel、AndroidでのAtomサポートを発表

GoogleとIntel、AndroidでのAtomサポートを発表

モバイルではAMDなどに後れを取っているIntelがGoogleと提携し、将来版AndroidがAtomをサポートすると発表した。開発者会議IDFではAtom搭載Android端末のプロトタイプが披露された。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)

- きょう発売の「MacBook Neo」、もうAmazonで割安に (2026年03月11日)

- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)

- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)

- 新型「MacBook Air」はM5搭載で何が変わった? 同じM5の「14インチMacBook Pro」と比べて分かったこと (2026年03月10日)

- 12機能を凝縮したモニタースタンド型の「Anker 675 USB-C ドッキングステーション」が27%オフの2万3990円に (2026年03月11日)

- リュック1つで展示会セミナーの音響セット構築レポ 現場で得た“2.4GHz帯混信地獄”を生き抜く教訓 (2026年03月11日)

- エンスージアスト向けCPU「Core Ultra 200S Plus」登場 Eコア増量+メモリアクセス高速化+バイナリ最適化でパフォーマンス向上 (2026年03月11日)

- 3万円超でも納得の完成度 VIA対応の薄型メカニカルキーボード「AirOne Pro」を試す キータッチと携帯性を妥協したくない人向け (2026年03月12日)

- 最新Core Ultra X7 358Hの破壊力! 16型OLED搭載で内蔵GPUがディスクリート超え!? Copilot+ PC「Acer Swift 16 AI」レビュー (2026年03月10日)