初心者だってNASがしたい! でも何を買えばいいの……:シン・ゼロから始めるQNAP 第1回(1/3 ページ)

NASってなに? なにができるの?

NASは、ネットワークに接続された“データ保存庫”を意味する「Network Attached Storage」(ネットワーク・アタッチト・ストレージ)の略。一般的には「ナス」と読む。よりなじみのある言葉だと「ファイルサーバ専用機」と言ってもいいだろう。元来、NASはオフィスやデータセンターで使用することが多く、その主な目的は社員間やホスト間でのファイル共有だった。

しかし昨今では、動画をはじめとするファイル容量の大きなコンテンツが増加し、スマートフォン/タブレット端末など、1人で複数のデバイスを利用するのが当たり前になったことで、個人・家庭でもNASが有用であるシーンは増えてきた。

また、こうしたデジタルライフスタイルの変化に加えて、専門知識がなくても簡単に設定ができる、比較的安価なNASキットが複数のメーカーから登場するようになり、初心者でも導入しやすい環境が整っている。

連載第1回では、「NASは初めて」という人に向けて、NASに類する製品やサービスにはどんなものがあるのか、それぞれがどういったニーズに対して有効なのか、また、NASの導入にあたって考慮すべき点などを見ていくことにしよう。

ほかのストレージとの比較

前述したように、NASはネットワーク経由で利用するファイルの保存庫だ。だが、「本体内蔵以外の大容量ストレージ」という視点で見ると、競合する機器やサービスはほかにもある。それぞれ、どのような違いがあり、どういったニーズに適したものかをきちんと把握することが重要だ。

外付けHDD

外付けHDDは、eSATAやUSB 2.0/3.0でPCと接続する。これらはPCと周辺機器を接続するインタフェースの規格であり、基本的に1台のPCで占有使用する。このため、外付けHDDに格納されたデータをほかのPCで使いたい場合は、いったん取り外してつなぎ替えることになる。

外付けHDDは、HDDそのものとケース、インタフェース変換ボード、電源回路などで構成される。よくも悪くもHDDをそのまま接続した状態に近く、構造がシンプルなので、比較的安価で高速という特徴を持つ。その半面、ファイル容量を増やす、こと以外に得られる効果はほとんどない。

複数のHDDを搭載し、あたかも1つの大容量HDDとして利用できるものもあるが、そういった製品は高機能な分、単なる外付けHDDに比べて高価だ。

クラウドストレージサービス

クラウドストレージサービスはインターネット経由で利用し、Webインタフェースを使ってデータを参照、アップロード/ダウンロード、再生などが行えるほか、専用アプリを導入することで、あたかもローカルディスクのように扱えるものもある。

ネットワークがつながる環境であれば、場所、機器を問わず利用できるのが最大のメリットで、タブレットやスマートフォン用のアプリを提供しているサービスも多く、マルチデバイスでの利用が可能だ。また、ほかのユーザーとの共有機能が充実しているのも、そのメリットを生かした特徴の1つといえる。

これらのサービスは企業によって運営されているため、データ保全の信頼性も高い。ただし、インターネットを経由するために比較的低速であり、運営企業の方針や経営状況によってサービスが終了してしまう危険性もある。

ほかの機器とは異なり、一定容量までは無償で、それ以上は月額または年額制のサービスとして提供されるものが多い。また、料金体制は従量制のものがほとんどだが、一部容量無制限の定額制サービスもある。

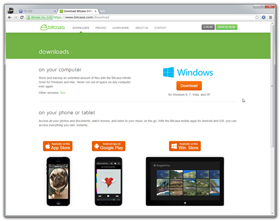

広く利用されているオンラインストレージの1つ「DropBox」。無償版では2Gバイトから開始、ユーザーを紹介することで最大18Gバイトまで増やすことができる(画面=左)。無償版は10Gバイト、有償版では容量無制限のオンラインストレージサービス「Bitcasa」。時間帯や提供サービスにもよるが、オンラインストレージの転送速度は数Mbps程度(画面=右)

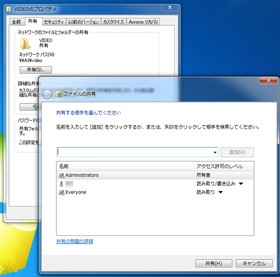

広く利用されているオンラインストレージの1つ「DropBox」。無償版では2Gバイトから開始、ユーザーを紹介することで最大18Gバイトまで増やすことができる(画面=左)。無償版は10Gバイト、有償版では容量無制限のオンラインストレージサービス「Bitcasa」。時間帯や提供サービスにもよるが、オンラインストレージの転送速度は数Mbps程度(画面=右)Windowsのファイル共有機能

PCのディスク容量が十分にあり、ローカルネットワーク内でファイルを共有する、という目的なら、Windowsの標準機能でも十分対応可能だ。エクスプローラからフォルダを選択し、「フォルダ・ファイルの共有」を選択するだけでいい。ただし、本来クライアントOSであるWindows 7やWindows 8の主用途はあくまでフォアグラウンドで実行されるプログラムであり、ほかのPCに対して提供するサービス向きではない。

クライアントPCから利用するときには、当然共有される側(サーバ役)のPCの電源を入れておく必要があり、消費電力の問題があるうえ、サーバ役のPCで重たい処理を実行するときにはその影響を受けるというデメリットもある。ほかのPCを使ったファイル共有はあくまで一時的・簡易的なものと割り切るべきだろう。

クライアントOSではなく、サーバOSであるWindows Server 2008R2や、Windows Home Server 2011を利用するのも手だが、前者は本格的なサーバOSであり、初心者にはやや難易度が高い。一方、家庭向けのWindows Home Serverは次期バージョンが登場しないことが明らかになっており、すでに単体製品での販売も終了している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- NECPCが11.1型プレミアムAndroidタブレット「LAVIE Tab EX」を発表 16型スタンダードノートPCや液晶一体型デスクトップPCも (2026年02月03日)