「Apple Watch Heart Study」で慶應義塾大学が医療発展への協力者を募集中:命を守る腕時計、Apple Watch(1/2 ページ)

2021年に入ってからApple Watchのニュースが続き、Twitterでも再三、「Apple Watch」がトレンド入りしている。最新の話題は、Apple Watchをつけていればマスク姿のままでもiPhoneロックを解除できる、という次のアップデートの話だ。

しかし、それ以上に期待されているのが、先日から利用可能になったECG(心電図)の機能や最新モデルの「Apple Watch series 6」で計測できる血中酸素ウェルネスなどの健康系センサーが、自分の健康を守る客観的手段として頼もしいという点だろう。

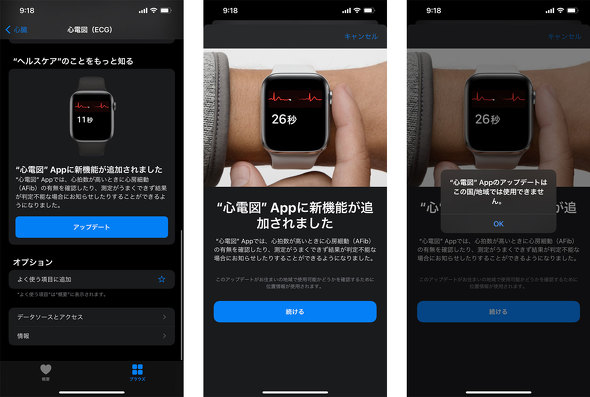

Apple Watchを無事にECG(心電図)が使える状態にアップデートしても、ヘルスケアアプリに上の画面が表示されるので使えないと誤解している人が多いようだが、実はこの状態で使える状態だ。Apple Watchで心電図アプリを探して起動してみよう。アプリのアイコンが分からない場合は、Apple Watchの「App表示」でリスト型表示に切り替えると見つけやすい

Apple Watchを無事にECG(心電図)が使える状態にアップデートしても、ヘルスケアアプリに上の画面が表示されるので使えないと誤解している人が多いようだが、実はこの状態で使える状態だ。Apple Watchで心電図アプリを探して起動してみよう。アプリのアイコンが分からない場合は、Apple Watchの「App表示」でリスト型表示に切り替えると見つけやすい命を守る腕時計――Apple Watch

実例を挙げよう。

カリフォルニア州ランカスター市、フィットネスマシーンでエクササイズをしていた66歳の麻酔医、ドナルド・ミルネ医師。いつものエクササイズ後に激しい息切れを感じたので、その場でApple Watchを使ってECGの診断を行った。するとST値と呼ばれる値で異常が見られ、しばらくすると元に戻った。

それまで心臓疾患のなかったミルネ氏は念の為、主治医に相談した。異常は見られなかったが、エクササイズ時にApple Watchで記録された波形を見せると専門医に相談した方がいいと言われた。そこでの診察の結果、「安定冠動脈疾患」という診断が出て、すぐにバイパス手術をすることになった。ミルネ医師は手術後、「Apple Watchのおかげで命が救われた」とティム・クックCEOにメールを書いた。

毎年6月に開催されるWWDC(Worldwide Developers Conference)では、「Apple Watchに命を救われた」あるいは「Apple Watchによって人生が変わった」という人々から寄せられた手紙の数々や、その人たちを取材したビデオが披露される。

交通事故で崖から転落して身動き取れない状態の中、Apple Watchの転倒検出機能が作動してレスキュー隊に救われたといった話から、夜中に体調の変化を感じた子供がApple Watchで心拍数を測ると明らかな異常が分かり、それを父親に見せあわてて救急搬送して一命を取りとめたといった話が語られている。全てが実名で、顔出しのリアルなストーリーだ。たった1つの製品が、既にこれだけ多くの命を救ってきたことに正直驚かされる。

では、Apple Watchはいつから「命を守る腕時計」になったのだろう。

ただのエクササイズ機能のはずが……

実は最初のApple Watchには、既に心拍センサーが搭載されていた。ただし、これはどちらかというとエクササイズ目的で内蔵された機能だった。高負荷のエクササイズをしているときにかかっている負荷を確認したり、どれだけのカロリーを燃焼したかを正確に予想したりするためのものだ。

しかし、いざApple Watchが発売されると、この心拍センサーで高心拍や低心拍を発見する人が続出した。そういった人々の何人かが医者に相談したところ、深刻な心臓の疾患を持っていることが分かり、治療を通して危険を回避することができた、という報告が相次いだ。

その後も、ご存じの通りApple Watchはどんどん売れ続け、先述のストーリーがさらに増え続けたことを受け、Apple社内でも、こうした診断系の機能について議論がわき起こり、心拍数を測るだけではなく、心拍のリズムも取れるようにしよう、と話が発展したという。

そして2017年に、心臓疾患の研究で最も先進的なスタンフォード大学医学部と協業し「Apple Heart Study」を立ち上げた。このプログラムには最終的に40万人が参加し史上最大規模の心臓疾患の調査研究となり、Apple Watchの不規則な心拍を通知する機能も向上。最終的に通知を受けた人のうちの98%が、同時につけていた医療機器でも心臓疾患が検出され、心房細動やその他の深刻な症状が実際に見つかるほどまでに成果を上げた。

ちなみに、このスタンフォード大学との研究では、この「心房細動」が大きな研究テーマの1つだった。米国で毎年13万人の命を奪い、75万人を入院させる原因となっている疾病で、心臓の上下に2つずつある心室と心房の鼓動のリズムがずれることによって起きる。心臓発作の一因ともなり得る症状で、早期に治療をすれば助かる可能性は高いが、自覚症状がないため発見がしにくいという問題がある。

Apple Heart Studyでは、この症状を最初は心拍センサーを使った心拍の乱れのみで発見しようと思っていたが、その後、それを補助する形で心電図アプリケーション(ECG)が搭載され、その機能が1月末から日本でも利用可能になった。

Apple Watch Series 4/5/6のDigital Crownに指をのせると、そことApple Watch裏ぶたにあるクリスタル部分が2つの電極となり心臓を通る電気信号を記録する。第I誘導心電図に類似した心電図を作ることができ、心拍リズムは心房細動、洞調律、低心拍数、高心拍数、判定不能の5つのいずれかの診断結果が表示される(健康だと「洞調律」と表示される)。

これに加えて「不規則な心拍の通知」という機能もある。バックグラウンドでユーザーの心拍リズムを時折チェックし、最低65分以上の時間をかけて5回の心拍リズムを検査し、不規則な心拍リズムが検出されるとユーザーに通知するという機能だ。

このようにApple WatchはApple Heart Studyを通して、かなり多くの心臓疾患の危険信号を察知してくれるように進化した。ただし、全ての心臓疾患を見抜けるわけではなく、心電図アプリの初期設定の際にも心臓発作などの全ての兆候を察知できるわけではないと注意が表示される。

Appleのヘルスケア担当バイスプレジデントで医師のサンブル・デサイ博士は「病気の兆候の検知にはとてもたくさんの情報が必要な場合もあります。Apple Watchやこれらの機能で、大きなパズルの一片になるような情報を記録できると考えており、その情報を活用できるようにしています」と語っている。

マスクがCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)を完全に防ぐことはできないが、身につけるだけで感染の確率を大幅に減らせたように、Apple Watchは心臓発作などの疾病を完全に見抜くことはできないが、それでもつけているだけで、危険を回避できる確率が高まる、という感じだろうか。

ここ日本でも、心電図アプリケーションや不規則な心拍の通知機能のスタートのタイミングで、慶應義塾大学病院がApple Watchを利用した臨床研究「Apple Watch Heart Study」を始めた。

日本で臨床研究「Apple Watch Heart Study」が開始、参加者募集中

2月1日、慶應義塾大学病院は、Apple Watchを利用した臨床研究Apple Watch Heart Studyを開始したと発表。研究責任者は副病院長の陣崎雅弘医師だ。実務責任者は循環器内科特任講師の木村雄弘医師である。

Apple Watchと心電図アプリケーションで測定する心電図や、脈拍などのさまざまなヘルスケアデータと、独自の研究用iPhoneアプリケーションで収集する睡眠、飲酒、ストレスなどに関する調査データを解析することにより、睡眠中/安静時の脈拍と生活習慣との関連を分析するという。またアプリケーション経由でなされる、脈がとぶ、脈が速いといった動悸(どうき)の申告を元に、心電図やヘルスケアデータの変化を解析するという。

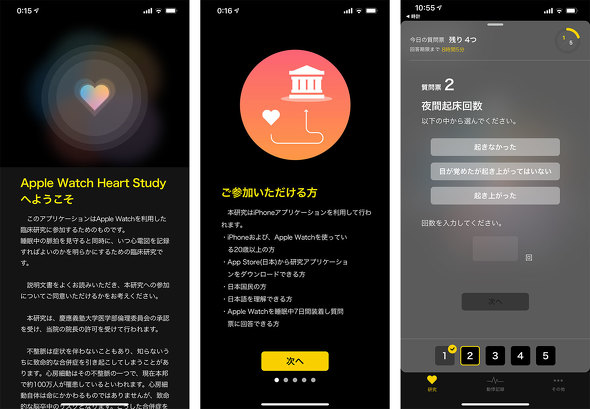

慶應義塾大学病院が始めたApple Watch Heart Studyは、睡眠中/安静時の脈拍と生活習慣との関連を分析することが目的だ。条件にあった参加者はApple Watchを装着して就寝し翌朝アンケートに答える形で協力できる

慶應義塾大学病院が始めたApple Watch Heart Studyは、睡眠中/安静時の脈拍と生活習慣との関連を分析することが目的だ。条件にあった参加者はApple Watchを装着して就寝し翌朝アンケートに答える形で協力できる慶應病院では、心臓疾患がより発見しやすくなるように、この実験に参加してくれる人々を募集している。

応募対象の条件は以下の通りだ。

- iPhone(iOS 14.0以降)および、Apple Watch(watchOS 7.0以降)を使用している

- 研究アプリケーション「Heart Study AW」をApp Storeからダウンロードできる

- Apple Watchを睡眠中7日間装着し質問票に回答できる

- 日本語を理解できる20歳以上の日本国民の方

参加登録は、こちらからアプリをダウンロードし、アプリで研究の参加に同意することで始まる。

実際の利用イメージ。Apple Watch Heart Studyでは、睡眠中にApple Watchを装着し、起床後、研究アプリケーション「Heart Study AW」の質問票に答える。これを7回行えば任務完了だ。動悸などの症状がある場合には動悸ボタンで記録し、心電図を記録する。Apple Watch Heart StudyはWatch OS/iOSの睡眠スケジュール機能と連動している。就寝時間と起床時間を設定し、それに近い時間で寝起きした時だけ、睡眠中の状態が記録され、アンケートが現れる。なお、記録は毎日連続で取る必要はなく合計7回取れれば参加したことになる

実際の利用イメージ。Apple Watch Heart Studyでは、睡眠中にApple Watchを装着し、起床後、研究アプリケーション「Heart Study AW」の質問票に答える。これを7回行えば任務完了だ。動悸などの症状がある場合には動悸ボタンで記録し、心電図を記録する。Apple Watch Heart StudyはWatch OS/iOSの睡眠スケジュール機能と連動している。就寝時間と起床時間を設定し、それに近い時間で寝起きした時だけ、睡眠中の状態が記録され、アンケートが現れる。なお、記録は毎日連続で取る必要はなく合計7回取れれば参加したことになる全国を対象としたApple Watchヘルスケアビッグデータの構築と、医学的な網羅的解析は、日本では類を見ない試みだ。人口の多い米国のように40万人まではいかなくても、多くの人に参加してもらいたいと個人的にも思う。

関連記事

日本のApple Watchが「心電図」に対応 近日中にSeries 4以降(SEを除く)で利用可能に

日本のApple Watchが「心電図」に対応 近日中にSeries 4以降(SEを除く)で利用可能に

Apple Watchの「心電図」アプリが、近日中に日本でも利用できるようになる。最新のOSを適用すると、SEを除くSeries 4以降のモデルで対応する。Series 3やSEでも、不規則な心拍の通知機能は利用できる。 健康の未来を先取りしたApple Watch、タブレットの水準を引き上げたiPad

健康の未来を先取りしたApple Watch、タブレットの水準を引き上げたiPad

Appleが恒例のスペシャルイベントを行ったが、メインのiPhoneは発表されず、新型iPadシリーズとApple Watchシリーズが登場したのみだった。しかし、その中には我々の未来に直結する重要なメッセージが盛り込まれていた。林信行氏が読み解く。 製品のファミリー化でさらなる魅力が開花した「Apple Watch」の大いなる可能性

製品のファミリー化でさらなる魅力が開花した「Apple Watch」の大いなる可能性

Appleのスマートウォッチ「Apple Watch」だが、今回から機能や見た目で3つのモデルが用意された。それぞれの違いは何か、実際に利用して違いを確かめた。 あなたのデータは大丈夫ですか? Appleが改めて問いかけるデータトラッキングへの取り組み

あなたのデータは大丈夫ですか? Appleが改めて問いかけるデータトラッキングへの取り組み

データプライバシーの日となる1月28日、Appleがデータトラッキングについて分かりやすく解説したレポート「A Day in the Life of Your Data」を公開した。改めて、同社が取り組むプライバシーデータについての取り組みをまとめた。 App Storeのプライバシーラベルに見るプラットフォーマーの責任

App Storeのプライバシーラベルに見るプラットフォーマーの責任

12月15日、AppleはiOS、iPadOS、macOS、tvOSなど同社が提供する4つのOS用のApp Storeで、アプリの説明表示の方法を新しく刷新した。同社がここ数年重視しているユーザープライバシー保護を、さらに一歩押し進めるための変更だ。IT系企業のみならず、公的機関なども含むデジタル時代の大企業が、どのような社会的責任を負うべきか、改めて考えさせられる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- Googleが「Pixel 10a」発表 499ドルでフラッグシップ級のAI機能を搭載 AirDropや衛星SOSも対応 (2026年02月19日)

- 日本初の限定Echo Dotは「ドラえもん」! 価格はあえての「1万1293円」 (2026年02月19日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 最大3画面出力と100W給電に対応した「UGREEN 14-in-1 ドッキングステーション」がセールで1万3990円に (2026年02月18日)

- 没入感抜群の360度ドローン「Antigravity A1」を楽しむには“国の許可”が必要? 知っておくべき航空法の基礎と申請のリアル (2026年02月20日)

- Copilot+ PCの「Dell 14 Plus」がセールで約12万円に (2026年02月19日)

- ChatGPT連携で文章の要約や下書きもこなす電子ペーパーノート「iFLYTEK AINOTE Air 2」がセールで6万799円 (2026年02月18日)

- 5層の吸音材で極上のキータッチを実現した75%キーボード「EPOMAKER x Aula F75」が25%オフの1万490円に (2026年02月18日)

- 「UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1」が2000円で買える (2026年02月17日)