半導体不足はいつ解消する? インテルの見立て

インテルは9月7日、オンラインイベント「インテル PC Forum 2021」を開催した。このイベントでは、主にビジネス向けのセキュリティ/管理機能「Intel vPro」を搭載するPCの導入事例や最新動向が解説された。イベントの模様は後日、特設サイトで公開される予定だ。

同社の鈴木国正社長の基調講演では、世界的に不足傾向にある半導体の供給状況について言及があった。

半導体不足が加速した原因は「新型コロナウイルス」?

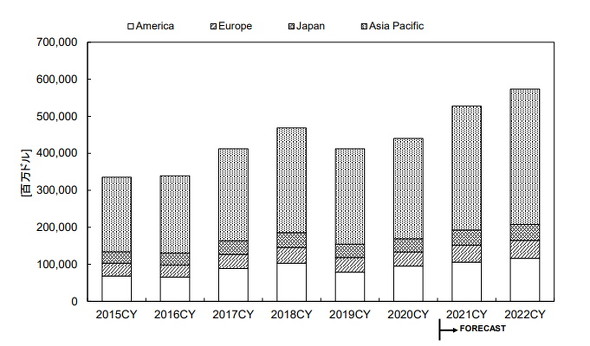

半導体の不足は、用途や種類を問わず深刻になりつつある。世界半導体市場統計(WSTS)の2021年春季半導体市場予測(参考リンク:PDF形式)によると、2021年の半導体市場は、出荷価格ベースで前年比19.7%の成長が見込まれている。これは過去にない伸び率だという。

理由の1つは、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うPCやクラウドへの需要の高まりである。テレワークや在宅時の過ごし方の変化への対応に加えて、企業や教育機関がDX(デジタルトランスフォーメーション)に関する投資を加速したことも半導体の需要増につながっているという。

新型コロナウイルス感染症を巡っては、2020年前半は工業製品の工場閉鎖(生産見合わせ)も相次いだ。2020年後半に入ると感染対策も進み、工場閉鎖は少なくなったが、特に自動車産業では“反動”から生産数が一気に跳ね上がった。

自動車の生産数が急増したことに伴い、自動車で使う半導体への需要も急増し、供給が追いつかない状況になってしまった。半導体不足による自動車の減産や生産見合わせも発生した。

半導体工場がアジアに偏重 その是正を巡って競争が激化

半導体需要の高まりに応える形で、ファウンドリー(受託製造者)を含む半導体製造者は設備投資を加速し、生産能力の向上に努めている。

しかし、半導体の製造ラインは簡単に増設できるものではなく、少なくとも1年の準備期間を要する。また、製造ラインが稼働したとしても、半導体の製造には3カ月〜半年程度かかる。「半導体の供給回復は、長期戦を覚悟しなければならない」状況にあるのだ。

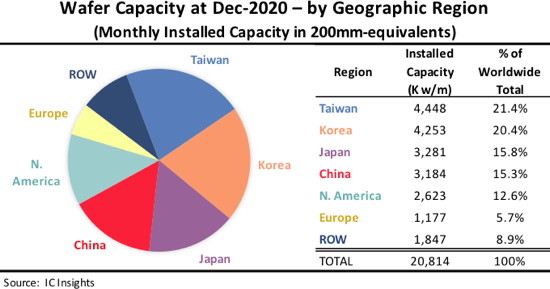

さらに、半導体生産には「地政学リスク」もある。IC Insightsの調査レポート「Global Wafer Capacity 2021-2025」によると、2020年12月時点における半導体の「真水の生産能力」(参考リンク)は以下の通りだという。

- 台湾:21.4%

- 韓国:20.4%

- 日本:15.8%

- 中国:15.3%

- 北米:12.6%

- ヨーロッパ:5.7%

- その他:8.9%

これを足し算すると、半導体の生産能力の72.9%がアジアに所在する特定の国に集中していることが分かる。特定の地域や国に半導体生産を依存することは、特に欧米企業にとっては大きなリスクとなりうる。そのため、欧米や中国では、政府が半導体の自国内生産能力を高める政策を進めている。

一方、この調査レポートを見る限りにおいて、日本は世界第3位の半導体の生産能力を備える国である。しかし、日本が得意とするのはパワー半導体(高い電圧や大きな電流の制御を行う半導体)、デジタルカメラ用のセンサーやNANDフラッシュメモリで、微細化が進んだ先端半導体では、台湾や韓国に水を開けられている。

そんな中で米Intelが打ち出した「IDM 2.0」は、その間隙(かんげき)を縫う作戦であるとも見なせる。Intelは米国の他、イスラエルとアイルランドにも半導体工場を保有している。生産能力的な意味で「空白」に近い場所に所在する地の利を生かして、半導体の受託生産も推進しようとしている。

ともあれ、供給不足に端を発した半導体産業の“激動”は、しばらく続きそうである。

関連記事

Intelの半導体生産を支える日本 しかし「デジタル後進国」に?

Intelの半導体生産を支える日本 しかし「デジタル後進国」に?

半導体で出遅れていると言われる日本。しかし、半導体生産に日本企業は欠かせない。でも、デジタル分野の競争力は低下の一途をたどっている。インテルは、この課題にどう立ち向かうのだろうか。 教育、ゲーミング、コンテンツ作成の裾野を広げる――「インテル PC FES 2021」開幕

教育、ゲーミング、コンテンツ作成の裾野を広げる――「インテル PC FES 2021」開幕

PCを使った教育、ゲーミングやクリエイション(写真/動画編集や3D CG作成)を普及させるべく、インテルがオンラインイベントを開催している。PCメーカーを始めとするパートナー企業の協力のもと、さまざまなコンテンツを配信する。 「強いIntel」復活なるか 新CEOの2兆円投資がPCユーザーにもたらすもの

「強いIntel」復活なるか 新CEOの2兆円投資がPCユーザーにもたらすもの

Intelのパット・ゲルシンガー新CEOが発表した新しい戦略は「強いIntel」の復活を予感させるかのような内容だった。2兆円を投じた新工場建設をはじめ、新しいIntelの戦略はPCユーザーに何をもたらすのだろうか。 半導体生産で「委託」「受託」を両にらみ Intelが「IDM 2.0」構想を発表

半導体生産で「委託」「受託」を両にらみ Intelが「IDM 2.0」構想を発表

Intelが、新しい半導体生産方針「IDM 2.0」を発表した。自社生産を基本とする方針は堅持しつつ、ファウンドリーを活用した製品生産を拡大し、自らがファウンドリーとして生産を受託する事業も開始する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- ソニーが「Blu-ray Discレコーダー」の出荷と開発を終了 代替の録画手段はある? (2026年02月09日)

- 新ARグラス「XREAL 1S」を試す 解像度と輝度が向上、BOSEサウンドで没入感アップ “3D変換”も大きな魅力 (2026年02月10日)

- 元Appleのジョナサン・アイブが手掛けるフェラーリ初EVの内装デザイン公開 物理ボタンとデジタルの融合 (2026年02月10日)

- カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」に第4弾モデル (2026年02月09日)

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)

- 梅田の街がeスポーツに染まった3日間――「Osaka GeN Scramble」で見えた、地域とデバイスが融合する最新イベントの形 (2026年02月10日)

- もはや「光モノ」とは呼べない時代に――Corsairのタッチ液晶登場も即レア化 (2025年11月03日)