2022年後半のアップデートでWindows 11はどう変わる?:Windowsフロントライン(1/2 ページ)

2021年10月にローリングアップデート方式での提供が開始されたWindows 11だが、Windows 10を含むバージョン別シェアで8.6%に達したことを報告したのが同年12月初旬のこと。本稿執筆時点でまだ最新のシェアは出ていないが、おそらく次のAdDuplexの集計では10%台前半に到達していると予想される。

Windows 10の延長サポート終了が「2025年10月14日」と予告されている中で、今後4年近くをかけて少しずつWindows 10から11への移行が進んでいくとみられるが、Microsoftではリリースから最初の年越しを迎える2022年にいくつかの面で、Windows 11のリフレッシュを進めていく意向のようだ。

過去の遺産を塗り替えるWindows 11

ポイントとしてはいくつかあるが、過去36年にわたるWindowsの歴史において培われてきた過去の“遺産”を少しずつ置き換えていくという話題が挙げられる。

12月1日(米国時間)にWindows Insider ProgramのDev Channel参加者向けに公開されたWindows 11 Insider Previewの「Build 22509」では、「コントロールパネル(Control Panel)」にある設定のうち、共有関連の詳細設定(Network Discoveryやファイル/プリンタ共有、パブリックフォルダ共有など)を「設定(Settings)」アプリに移管しているという。

実際にコントロールパネルにアクセスしても、前述の設定項目では自動的に設定アプリに転送されるということで、設定に応じて両者を行き来する機会はさらに減ることになる。

地味な改良ではあるが、Windows 8以降に発生し、Windows 10でもついに最後まで解消することのなかった「2つの設定メニュー」というWindowsの課題の1つが、Windows 11で少しずつ解決しつつある兆候だといえるだろう。

筆者がWindowsを触り始めたのはバージョン3.1以降だが、その時点で既にコントロールパネルは存在した。Windowsの過去のバージョンでのコントロールパネルのスクリーンショットを公開しているサイトがあるが、36年前にWindowsが誕生したそのときから存在する設定メニューが形を変えて継続しているわけで、ユーザーインタフェース(UI)の“モダン化”を図って大胆に改良が加えられたWindows 8での試みの後(2012年に華々しくデビューしたが、結果として失敗に終わった)、10年近くの歳月を経てなお道半ばといった状態だ。

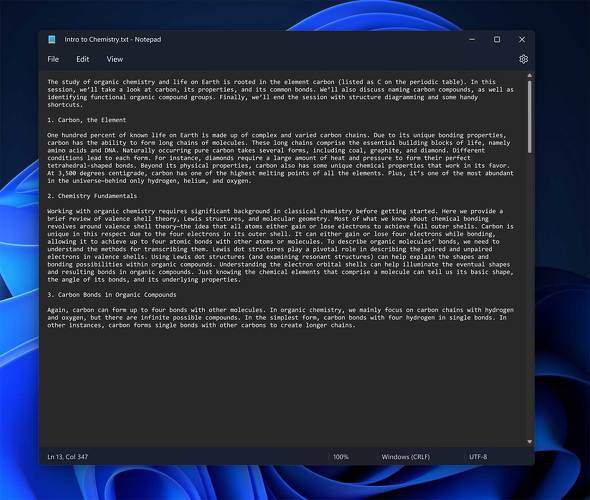

“遺産”という意味合いでは、「メモ帳(Notepad)」も息の長いアプリだ。このシンプルなテキストエディタは1985年のWindows 1.0の時代から提供されているが、実は最初のリリースはそれより少し早い1983年だ。

「Microsoft Mouse」の提供に合わせて「Multi-Tool Notepad」の名称でバンドルされていたテキストエディタがそのルーツであり、当時まだ「マウス」の存在も知らなかった人々が多い時代、先進的なツールの先駆けとして同年のCOMDEXで華々しくデビューした。

それから38年以上に渡って基本機能はそのままに生き続けているわけだが、新たに文字コードをサポートしたり、長らく変化のなかった「CR+LF」の改行コードで他のテキストエディタの方式がサポートされるようになったり、Microsoft Storeで単体アプリとして提供されることでWindowsとは独立してアップデートが可能になったりと、コントロールパネル同様に亀の歩みであるものの少しずつ変化している。

最新のDev Channelで配信されているバージョンのNotepadも大きな変化ではないものの、Windows 11に合わせて少しUIがリフレッシュされてDark Modeを新たにサポートするなど、地味ながら見た目の変化を遂げている。

Windows 11でのデフォルトCUIとなる「Windows Terminal」

“遺産”と呼ぶかは難しいところだが、Windowsにおけるキャラクターユーザーインタフェース(CUI)の“コマンドライン・インタフェース”もそれなりに利用者がいるだろう。

Windows 3.1の時代までは、「MS-DOSのコマンドライン上で“WIN”と入力する」ことでWindowsを起動していたが、Windows 95以降はブートアップ時に基本的にMS-DOSを経由しない。それゆえ、Windows上でCUIのインタフェースを呼び出すために「MS-DOSプロンプト」と呼ばれるアプリケーションが用意されていた。

このアプリケーションは「command.com」であり、ファイル名そのものはMS-DOS時代の“シェル”と同じだ。これとは別に、システムが根本から書き換えられたWindows NTや2000以降のOSではMS-DOSとは異なる動作体系を持つため、同様の見た目ながら動作の異なる「コマンドプロンプト」が用意されている。こちらのアプリケーションは「cmd.exe」であり、あくまで特定のアプリケーションをCUIの形式で呼び出したり、“バッチファイル”で動作を流れ作業化したりすることが主眼にある。

「MS-DOSプロンプト」がMS-DOS時代のアプリケーションの互換性をある程度意識したものだったのとは、この点で異なる。

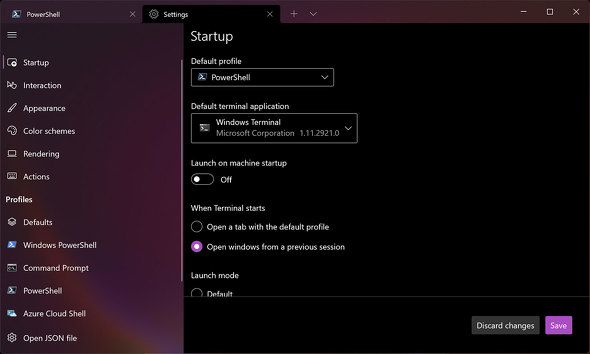

このWindows 11のCUI事情だが、2022年後半にWindows 11にやってくる「22H2」の大型アップデート(機能アップデート)において、コマンドプロンプトに代わって「Windows Terminal」が“デフォルト”のCUIオプションになるようだ。Microsoftの公式Blogによれば、この設定は複数の“シェル”アプリの設定で変更が可能という。

例えば、「設定」アプリの「プライバシー&セキュリティ」の開発者向けセクションにおいてデフォルト設定を変更できる他、PowerShellの設定メニューにおいても同様の設定項目が用意されている。

現状のWindows 11にもWindows Terminalは用意されており、“デフォルト”のコマンドラインのオプションとして起動設定が可能だが、これが標準設定となったというわけだ。Windows 10時代はコマンドプロンプトとPowerShellが別々のアプリとして併存している状態だったので、CUIを実行する“窓”が1つに統一されたということを意味する。

このWindows Terminalが正式リリースされたのは2020年で、前述のコマンドプロンプトとPowerShellのに加え、Azure Cloud ShellやWSL(Windows Subsystem for Linux)で共通したWindows Console Hostとして機能する仕組みが想定されている。地味だが、やはり使い勝手の面で機能向上した例の1つだろう。

関連記事

2022年のMicrosoftハードウェアを考える

2022年のMicrosoftハードウェアを考える

2022年最初の連載として、Surfaceシリーズを始めとしたMicrosoftのハードウェア製品について、予測を含めて見ていこう。 Qualcommの最新SnapdragonからPC市場のトレンドを考える

Qualcommの最新SnapdragonからPC市場のトレンドを考える

QualcommがPCプラットフォーム向けの新SoCを発表した。そこから見える今後の「Windows on Arm」とPC市場を考える。 Windows 11のシェアは8.6%に 2022年に向けた改良の動き

Windows 11のシェアは8.6%に 2022年に向けた改良の動き

Windows 11が正式にリリースされてから2カ月近くが経過した。この間のシェア推移はどうなっているのか、Windows 11と10の状況を見ていく。 Windows 11のシェア推移とアプリストア環境の行方

Windows 11のシェア推移とアプリストア環境の行方

Windows 11が正式にリリースされてから1カ月が経過した。この間のシェア推移はどうなっているのか、Windows関連の話題を追った。 Windows 10はいつまで使えるのか

Windows 10はいつまで使えるのか

Windows 10の大型アップデート「Windows 10 バージョン21H2」(November 2021 Update)が配信された。今後、同OSのサポート周期などを整理した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 画面が伸びる! 勝手に回る! デジタル文房具の未来を拓くLenovoの“変態ギミック”搭載PC 3選 (2026年02月23日)

- パーツ高騰の救世主? 実売6000円弱のコンパクトPCケースや1.4万円のIntel H810マザーが話題に (2026年02月23日)

- モニター台とドッキングステーションが合体した「Anker USB-C ハブ 10-in-1 Monitor Stand」が28%オフの1万7990円で販売中 (2026年02月20日)

- 16GB版と8GB版のすみ分けが進むRTX 5060 Ti――HDD「完売」報道の影響は? 今週末のアキバパーツ事情 (2026年02月21日)

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- AI故人との対話は「1年」まで?――開発者があえて「卒業」を推奨する理由 (2026年02月24日)

- 内蔵タッチパッドが変形する「EWiN 折りたたみワイヤレスキーボード」が24%オフの5319円で販売中 (2026年02月20日)

- 上下2画面で作業効率を大幅に高める「InnoView デュアル モバイルモニター」が36%オフの2万8212円に (2026年02月20日)

- ルンバが日本のために本気を出した! 「Roomba Mini」が示す“小が大を兼ねる”新基準とは (2026年02月21日)

- 「UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1」が2000円で買える (2026年02月17日)