Appleにマイナンバー搭載を要請しつつ安全性を下げる規制強要の矛盾(1/4 ページ)

2022年12月15日、日本を訪れたAppleのティム・クックCEOが岸田文雄首相と会談した。この時、首相はiPhoneへのマイナンバーカード機能搭載の協力を要請し、クックCEOは「取り組みたい」と前向きに回答すると同時に、日本政府に利用者のプライバシーやセキュリティ保護が損なわれる規制の再考を頼んだという。

Appleにマイナンバーカード搭載を要求しつつ安全性下げる規制を強要

賛否あるマイナンバーカードではあるが、最近では前橋市で交通ICカードとマイナンバーを連携させて交通費の市民割引を受けられる実証実験が始まるなど、同カードがあるからこそ提供可能な公共性と利便性の高いサービスの実例を少しずつ増やしている。

カード普及に反対する人たちも、不安なのは自分たちの個人情報が悪用されずキッチリと守られるかという部分であって、自治体で受けるサービスの円滑化や、給付金などの支払い期間の短縮に異を唱える人は少ないはずだ。

もし、マイナンバーカードがiPhoneなどのスマートフォンに搭載されれば、カードから自分の個人情報にアクセスするにしても、指紋認証や顔認証といった生体認証と連携させられ、本人以外が情報をのぞき見して悪用される危険は、現在のICカードに比べてずっと少なくなる。

マイナンバーカードについては、Androidスマホでは電子証明書の実装が決まっているが、その上で誰が自分のどの情報にアクセスを試みたかを可視化する「やりとり履歴」といったサービスを手軽に利用できれば、利便性と安心さを高めることができるだろう。

クックCEO自身も「取り組みたい」と前向きな返事をしていたと言われるが、Appleにはぜひとも政府の要望通りにiPhoneへのマイナンバーカード機能搭載を進めてもらいたいと思う。

しかし、ここで1つ心配なことがある。

大事な個人情報への入り口となるマイナンバーカードを、iPhoneに組み込んでくれと頼んでいるのと同じ日本政府が、一方では経済界の声を優先させてiPhoneのセキュリティ水準を下げ、個人データに危険を及ぼしかねないことをAppleに強要する規制を成立させようとしている。

連日、盗んだ個人情報を名寄せしたリストに基づいてなされた、詐欺や強盗事件が相次いでいる旨の報道が続いているのが現状だ。セキュリティに万全はなく、高ければ高いに越したことがないハズなのに、個人情報が集積されたスマートフォンのセキュリティ水準を下げるなど、全く時代に逆行した発想で信じられない規制だ。

しかし、法に詳しい専門家によれば、多くの国民がほとんど知らないまま、早ければこの春にも成立する危険があるという。

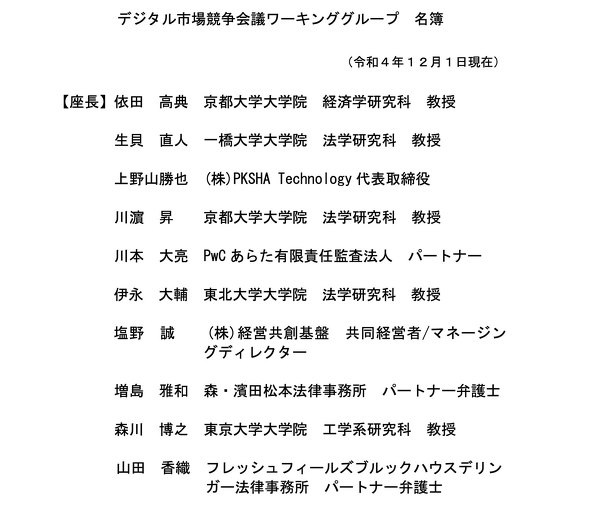

問題の規制は、松野博一内閣官房長官を議長とするデジタル市場競争会議が設置した、京都大学大学院経済学研究科の依田高典教授を座長とするワーキンググループで議論されている。iPhoneアプリをApp Store以外の他社が運営するストア(やダウンロード用の直接リンク)から入手可能にしようとする動きで「サイドローディング」などとも呼ばれている。

ワーキンググループの名簿(PDF)。10の内、サイバーセキュリティに関するバックグラウンドを持っているのはPwCあらた有限責任監査法人のパートナー、川本大亮氏ただ1人だが、依田座長も慶応の大磯一准教授(執筆当時)や東京経済大学の黒田敏史准教授らと「個人のプライバシー意識等とデジタルサービス 利用に関する実証分析」という論文を書き、社会情勢の変化が人々のプライバシー意識にどのような影響をもたらすかを研究している

ワーキンググループの名簿(PDF)。10の内、サイバーセキュリティに関するバックグラウンドを持っているのはPwCあらた有限責任監査法人のパートナー、川本大亮氏ただ1人だが、依田座長も慶応の大磯一准教授(執筆当時)や東京経済大学の黒田敏史准教授らと「個人のプライバシー意識等とデジタルサービス 利用に関する実証分析」という論文を書き、社会情勢の変化が人々のプライバシー意識にどのような影響をもたらすかを研究しているiPhoneは、競合のAndroidスマホなどと比べても圧倒的に安全性が高いことは多くの専門家が認め、統計も証明している。Nokiaが2019年と2020年に行った調査によれば、AndroidスマートフォンはiPhoneと比べて15〜47倍ほどマルウェア感染の被害が多いというが、iPhoneを購入している消費者の中には、そうしたセキュリティ面の安全性を評価して購入している人も少なくないはずだ。

スマートフォン内の情報が盗まれるルートはいくつかあるが、その1つが「トロイの木馬」と呼ばれるもので、素行調査の足りないアプリを原因としたものだ。宣伝されていた機能の裏に隠れて、ユーザーに悪さをする機能が組み込まれている。Androidのマルウェアで最も多いのがこのタイプで、全体の9割以上にあたると言われている。

Appleは15年前の2008年、PCの世界では、もはや「仕方がない」と半ば諦めかけていたこうしたトロイの木馬方式のマルウェアを、一掃する画期的な発明をした。iPhoneの唯一無二のアプリ流通ストア「App Store」だ。

iPhoneの中を安全な無菌室に例えると分かりやすい。Appleはこの“無菌室”の出入り口をApp Storeだけに絞り、そこに菌の混入することがないように厳重なチェック体制を敷いた(企業ユーザー向けに、サイドローディングを行う配布方法も用意はされている)。

現在、App Storeには180万本以上のアプリが登録されており、それらの多くが何度かのアップデートが行われているが、App Storeでは全てのアプリ、全てのアップデートを1つ1つに担当者をつけて人力でチェックをしてきた。想像を絶する手間ではあるが、これによりこの無菌室の安全は15年間大きな事故を起こすこともなく守られてきた。

これに対して内閣官房が今、要請しようとしているサイドローディング(「脇から積み込む」と言う意味)は、今後、マイナンバーカードなども保管されるかもしれない大事な“無菌室”に、第2、第3の出入り口を作ったり、直接外から物を出し入れできる小窓(Webページからアプリをダウンロードする直接リンク)を開けたりすることを強要しようとするものだ。

増えた出入り口が、果たしてどの程度、厳しく管理されるかは未知数だし、直接リンクに至っては、そもそも質の管理のしようがない。

このようにアプリの入手経路を増やすことが危険であることは、日本スマートフォンセキュリティ協会を始めとする多くの専門家が名前を出して声高に指摘してきた。

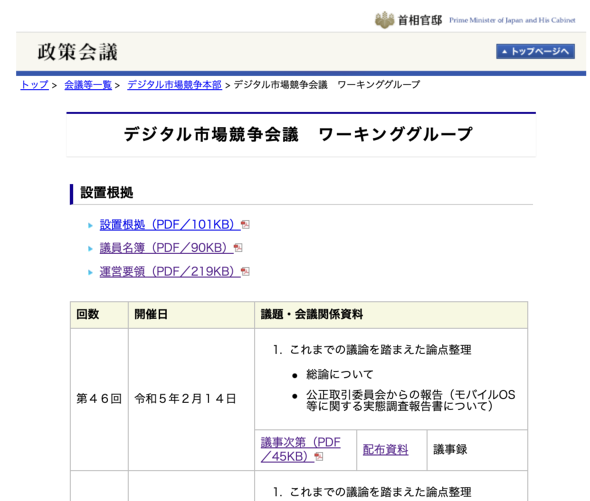

首相官邸(内閣官房内閣広報室)デジタル市場競争会議のWebページ。46回(原稿執筆時点)行われた会合で配布された資料などが配布されているが、全ての資料が公開されているわけではない。特に毎回用意されている非公開の「事務局提出資料」という資料がある。ITジャーナリストの勉強会で閲覧した、そうした資料の1つでは悪い印象が持たれるサイドローディングを「アプリ代替流通経路」と呼び替える提案なども行われていた

首相官邸(内閣官房内閣広報室)デジタル市場競争会議のWebページ。46回(原稿執筆時点)行われた会合で配布された資料などが配布されているが、全ての資料が公開されているわけではない。特に毎回用意されている非公開の「事務局提出資料」という資料がある。ITジャーナリストの勉強会で閲覧した、そうした資料の1つでは悪い印象が持たれるサイドローディングを「アプリ代替流通経路」と呼び替える提案なども行われていたしかし、デジタル市場競争会議では名前を伏せた有識者たちの意見を根拠に、まるで最初から結論が決まっていたかのようにサイドローディングの必要性を訴え続けている(サイドローディングと言う言葉の悪印象をかわすためか一部資料では「アプリ代替流通経路」と言葉をすり替えようとした痕も見て取れる)。

多くの人々のプライベートな写真や連絡先など重要なデータが詰まったiPhoneの安全性が危険にさらされようとしているにも関わらず、日本の国政にはこの規制に疑問を呈してくれる野党からの声も聞こえてこない。

状況を好転させられるのは、今後も安心してiPhoneを使いたいと思う国民の声だけだ。1度、規制が通ってしまえば、再びそれを引っ込めるのはなかなか難しいであろう重要問題なだけに、1人でも多くの人にこの問題に関心を持ってもらいたく本稿を書いている。

技術動向が分からない人でも理解できるように可能な限り簡単な言葉で、「利用者の安全性」と「アプリ開発者への公正さ」という2つの争点に絞って解説したい。

関連記事

自由競争をうたって無法地帯を広げるIT企業に、政府はどのような後方支援をすべきか

自由競争をうたって無法地帯を広げるIT企業に、政府はどのような後方支援をすべきか

新たな市場を開拓するIT企業に、政府はどのような後方支援をすべきだろうか。キャッシュレス決済、App StoreやGoogle Play Storeとの比較などを踏まえて考えてみた。 AppleがAndroidのマルウェアの実態を報告 「サイドローディングが元凶」と指摘

AppleがAndroidのマルウェアの実態を報告 「サイドローディングが元凶」と指摘

Appleが「Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps」と題したホワイトペーパーを公開し、「サイドローディングがマルウェアを成立させている元凶」と指摘した。その意図を林信行氏が解説する。 日本のAndroidユーザーを狙う悪質アプリが新たに出現、個人情報流出の恐れ

日本のAndroidユーザーを狙う悪質アプリが新たに出現、個人情報流出の恐れ

「バッテリー・キーパー」「スマホワンセグ」「迷惑メールブロック」などの名称が付いた不正アプリをダウンロードすると、電話番号や連絡先などの情報が盗まれる恐れがあるという。 Apple ティム・クックCEOが3年ぶりに師走の日本を訪問する意味

Apple ティム・クックCEOが3年ぶりに師走の日本を訪問する意味

Appleのティム・クックCEOが日本各地を訪れている。3年ぶりの来日となった同氏の訪問やその意味を考える。 テクノロジーの発展を加速してきたインクルーシブな試み【Microsoft編】

テクノロジーの発展を加速してきたインクルーシブな試み【Microsoft編】

テクノロジーが困っている人を助け、そして新たな発展へと結びつく――林信行氏が、ITメーカー各社のインクルーシブな試みを取り上げていく連載、スタートです。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- Surface RT「歴史的大失敗」の裏で何が? エプスタイン文書が示すMS元幹部の焦りと情報漏えい (2026年02月05日)