2035年、ゲームグラフィックスは「オール・パストレーシング時代」へ――レイトレーシング技術の“先”を見つめる:レイトレーシングが変えるゲームグラフィックス(第4回)(1/3 ページ)

筆者の連載「レイトレーシングが変えるゲームグラフィックス」では、過去3回に渡ってレイトレーシングとゲームグラフィックスの関係を考えてきた。ここで一度総括してみよう。

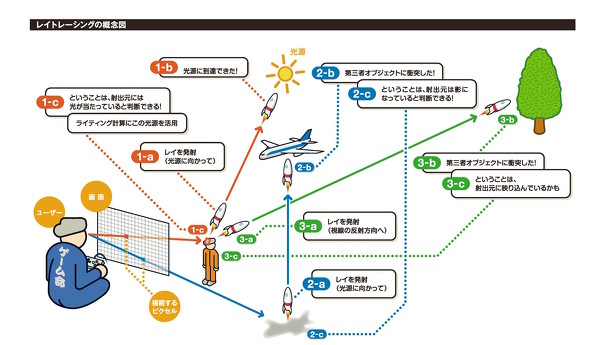

第1回は、「レイトレーシング(レイトレ)とはどんな技術なのか?」という基本事項を整理した。

第2回では、2020年頃から潤沢に出始めたレイトレ技術を採用したゲームグラフィックスの実例を紹介すると共に、その傾向を考察した。

そして第3回では、現行のレイトレ技術を採用したゲームグラフィックスを巡る“実情”を紹介。活用できる「レイ予算」が貧弱なため、どうしてもノイズまみれになってしまう描画結果に対して、ノイズを低減する「デノイザー」という技術が著しく進化を遂げたことに触れた。

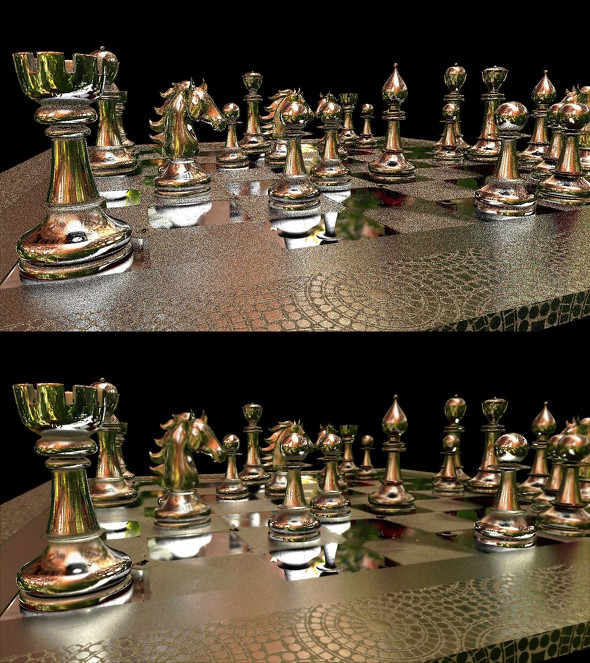

第1回では、レイトレが「3Dシーン内に探査機を飛ばして、情報を回収しながら描画する」というイメージを示した(図版はインプレスから発売されている拙著「ゲーム制作者になるための3Dグラフィックス技術 改訂3版」から引用)

第1回では、レイトレが「3Dシーン内に探査機を飛ばして、情報を回収しながら描画する」というイメージを示した(図版はインプレスから発売されている拙著「ゲーム制作者になるための3Dグラフィックス技術 改訂3版」から引用) 第2回では、ゲームで実際にレイトレがどのように使われているのか、PlayStation 5版の「ラチェット&クランク パラレル・トラブル」などを例に挙げて解説した(右側画像のツルツルとした床面に映ったバルーンが、レイトレで描画されている)

第2回では、ゲームで実際にレイトレがどのように使われているのか、PlayStation 5版の「ラチェット&クランク パラレル・トラブル」などを例に挙げて解説した(右側画像のツルツルとした床面に映ったバルーンが、レイトレで描画されている)過去3回の話をざっくりまとめると、「PlayStation 5やXbox Series X|Sに代表される新世代ゲーム機のGPUはもちろん、PC向けハイエンドGPUでも、全ての表現要素をレイトレで賄うことは現状において不可能」ということになる。

結局、当面の間、レイトレ技術は、従来のラスタライズ法によるレンダリングでは品質的に厳しい表現――例えば鏡像表現――を中心に使われ、余力があれば他用途にも使われるという、ワンポイントリリーフ(場合によってはツーポイントやスリーポイント?)的な活用手法が当面続くと思われる。

では、全ての表現要素をレイトレでカバーできるタイミングは訪れるのだろうか……? 第4回は、この疑問への答えを模索する。

2024年、レイトレとラスタライズは「併存」から「共存」に?

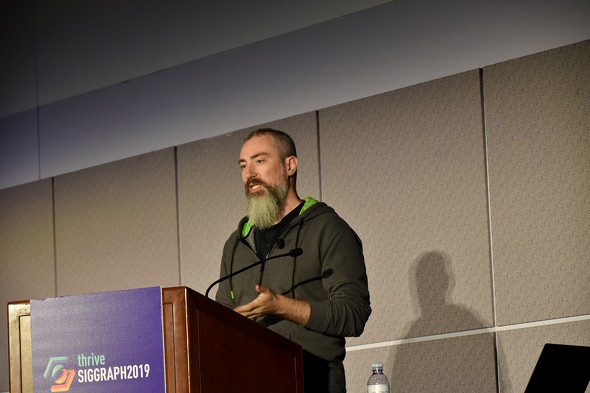

この疑問に対して、GPU開発企業の大手であるNVIDIAにおいてリサーチサイエンティストを務めるモルガン・マクガイア氏が「SIGGRAPH 2019」において行った「From Raster To Rays In Games」という講演の中で興味深い予測を披露している。

氏の予測によると、2024年以降はレイトレとラスタライズが“共存”する時代となり、2035年以降は「パストレーシング(パストレ)」の時代へと進むという。

先述の通り、現在のレイトレ対応GPUでは、ゲームグラフィックスの全要素をレイトレ処理することは困難である。ゆえに従来の描画手法であるラスタライズ法を併用しなければならない。

……と、ここで「ラスタライズ法って何?」という人もいるはずなので、簡単におさらいしようと思う。

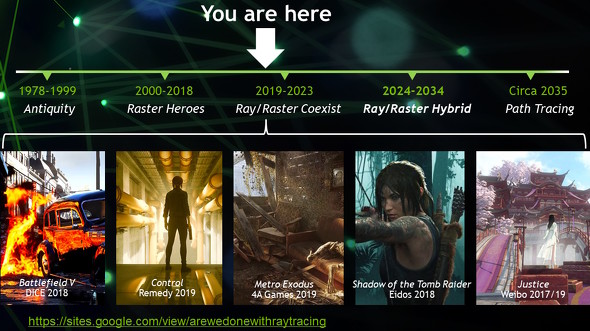

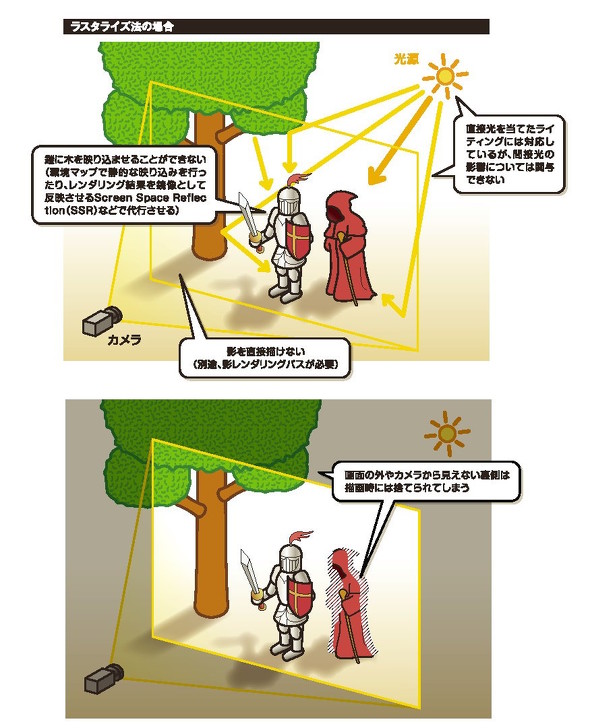

ラスタライズ法は、ポリゴン(三角形)を使って構築した3Dシーンをポリゴン単位で描画していくに当たり、ポリゴンを画面上のピクセルに分解(ラスタライズ)して描画する手法だ。CPUに統合されたGPU、スマホ/タブレットやゲーム機のGPUはもちろん、分厚いカード(あるいは巨大なチップ)で提供されるハイエンドGPUに至るまで、リアルタイム3Dグラフィックスを処理するGPUには、必ずラスタライズ法のパイプライン(演算過程)が備わっている。

リアルタイム描画を実現するために、ラスタライズ法ではパイプラインに大胆な“割り切り”が施されている。もう少し詳しく説明すると、照明の計算は「直接光」に限定され、第三者による遮蔽(しゃへい)は無視される。パイプラインに入力されるデータも、画面内の描画範囲に入っているものに限っている。この割り切りゆえに、ラスタライズ法では本来、「影」の生成や「間接照明」といった表現を自動で行えない。

しかし2000年、多様なグラフィックス表現をソフトウェアで実装できる「プログラマブルシェーダー技術」が開発されたことで、ラスタライズ法でも複雑な描画表現を行えるようになった。

話を元に戻そう。このラスタライズ法とレイトレがしばらく“併存”するという見通しについて、マクガイア氏も見立て自体は同様だ。しかし、同氏はこの併存期間を「2019年から2023年まで」と、明確な時間軸をもって予測していることが興味深い。

2023年現在、レイトレに非対応のGPUはまだまだ多く残っている。そのため、多くのレイトレ対応ゲームは、以下の仕様で作られている。

- レイトレ対応のゲーム機/GPUでは、“一部の表現”をレイトレで処理

- レイトレ非対応のゲーム機/GPUではラスタライズ法で“代替表現”を実施(レイトレ対応GPUでも、要求スペック未満の場合はこちらを選択)

マクガイア氏のいう「レイトレとラスタライズの“併存”」とは、この使い分けのことを指している。同じシーンをレイトレとラスタライズの両方で実装しなければならないという点で、ゲーム開発者にとって面倒な状況にあるのだ。

PlayStationプラットフォームを擁するソニー・インタラクティブエンタテインメントは、今でもファーストパーティーの人気作品を「PlayStation 5(≒レイトレ対応版)」と「PlayStation 4(≒レイトレ非対応版)」で作り分けて販売している(画像は「Horizon Forbidden West」のPlayStation 5版)

PlayStationプラットフォームを擁するソニー・インタラクティブエンタテインメントは、今でもファーストパーティーの人気作品を「PlayStation 5(≒レイトレ対応版)」と「PlayStation 4(≒レイトレ非対応版)」で作り分けて販売している(画像は「Horizon Forbidden West」のPlayStation 5版)先述の「一部の表現」と「代替表現」は、ラスタライズ法では描画が難しい表現のことを指す。具体例としては、影の生成、間接照明表現、そして鏡像の生成が挙げられる。詳細を知りたい人は、連載の第2回で解説しているので参照してほしい。

ラスタライズ法が苦手なこれらの表現も、長年に渡るプログラマブルシェーダー技術の進化によって、レイトレに近い感じで描画できるようになった。これが「代替表現」なのだが、実例もあるのでチェックしてみてほしい。

任天堂の携帯ゲーム機「Nintend Switch」のGPUのピーク性能は0.5TFLOPS(FP32演算時)と、PlayStation 5の20分の1程度しかない。しかし、それでもプログラマブルシェーダー技術には対応しており、それを活用した「Screen Space Reflections(SSR)」という技術で疑似的な映り込み表現を行うタイトルもある。SSRによって、非常に淡いながらも動くリアルタイムな鏡像を表示できるようになった(画像は「ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド」)

任天堂の携帯ゲーム機「Nintend Switch」のGPUのピーク性能は0.5TFLOPS(FP32演算時)と、PlayStation 5の20分の1程度しかない。しかし、それでもプログラマブルシェーダー技術には対応しており、それを活用した「Screen Space Reflections(SSR)」という技術で疑似的な映り込み表現を行うタイトルもある。SSRによって、非常に淡いながらも動くリアルタイムな鏡像を表示できるようになった(画像は「ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド」)マクガイア氏は講演で、2024〜2034年くらいになるとレイトレ対応GPUの性能が大きく向上し、レイトレとプログラマブルシェーダーの共存に移行できるという見立てを述べている。

これは「一部の表現」においてレイトレ版とラスタライズ版を別個に用意せずに済むようになり、レイトレが得意とする表現はレイトレで、ラスタライズ法が得意な表現はラスタライズ法で、という使い分けがようやく実現するということを意味する。

関連記事

「レイトレーシング」の最大の“敵”とは何か? やっつける方法はあるのか?

「レイトレーシング」の最大の“敵”とは何か? やっつける方法はあるのか?

ゲームグラフィックスにおいて市民権を得つつある「リアルタイムレイトレーシング」。ただ、その活用が進むにつれて、品質面において新しい課題が見受けられるようになってきた。その課題を乗り越える方法はあるのだろうか……? 解説する。 ゲームの中で「レイトレーシング」はどう使われる? 実例を見てみよう

ゲームの中で「レイトレーシング」はどう使われる? 実例を見てみよう

最新ゲーム機が対応したことで注目を集めている「レイトレーシング」という言葉。前回の記事ではその技術的概要を紹介したが、RT(リアルタイムレイトレーシング)の黎明(れいめい)期に登場したデモプログラムや現在のゲームを通して、この記事ではレイトレーシングがゲームのグラフィックスにどのように使われているのかチェックしていく。 最近よく聞く「レイトレーシング」 一体ナニモノ?

最近よく聞く「レイトレーシング」 一体ナニモノ?

エントリークラスの独立(外部)GPUだけでなく最新のゲーム機にも広がってきた「リアルタイムレイトレーシング(RT)」への対応。リアルタイムはともかく、「レイトレーシング」とは一体何なのか? 簡単に解説する。 3090 Tiを華麗に抜き去る「GeForce RTX 4090」の驚異的な性能をチェック!

3090 Tiを華麗に抜き去る「GeForce RTX 4090」の驚異的な性能をチェック!

間もなく「GeForce RTX 4090」を搭載するグラフィックスカードの販売が解禁される。購入するかどうか迷っている人もいると思うので、NVIDIA純正の「GeForce RTX 4090 Founders Edition」を使って、その異次元の性能をチェックした結果をご紹介する。 これから買うなら3090 Tiよりも「GeForce RTX 4080」 そのワケを探る

これから買うなら3090 Tiよりも「GeForce RTX 4080」 そのワケを探る

NVIDIAの新型GPU「GeForce RTX 4080」を搭載するグラフィックスカードの販売が11月16日に解禁される。最上位の「GeForce RTX 4090」や先代の最上位「GeForce RTX 3090 Ti」と比べてパフォーマンスはどうなのか、発売に先駆けてチェックしていこう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- 改めて考える単眼カメラとモノラルスピーカー それでも「iPhone Air」を推したくなる理由 (2026年02月09日)

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- ソニーが「Blu-ray Discレコーダー」の出荷と開発を終了 代替の録画手段はある? (2026年02月09日)

- ソニー、PCゲーマー向けの「DualSense」を3月5日に発売 USBケーブル付属 (2026年02月09日)

- 新ARグラス「XREAL 1S」を試す 解像度と輝度が向上、BOSEサウンドで没入感アップ “3D変換”も大きな魅力 (2026年02月10日)

- カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」に第4弾モデル (2026年02月09日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)