CES 2024で見えた「空間コンピューティング」の潮流 Apple以外の動きにも注目:本田雅一のクロスオーバーデジタル(1/2 ページ)

もう2月になってしまったが、1月に米ネバダ州ラスベガスで開催された「CES 2024」を振り返ってみると、「テクノロジー(技術)」と「マーケット(市場)」の両面においてさまざまな“メガトレンド”の萌芽(ほうが)が見受けられた。その1つが「Spatial Computing」、日本語でいうところの「空間コンピューティング」である。

空間コンピューティングというと、「Appleが『Apple Vision Pro』の付加価値を高めるために考案したマーケティングワード(造語)でしょ?」と捉えられがちだ。確かに、Appleは開発者に対して「VR(仮想現実)」や「AR(拡張現実)」といった従来からあるテクノロジーワードではなく、空間コンピューティングという言葉を全面に打ち出している。

しかし、この言葉を初めて大々的に使い始めたのはAppleではない。Microsoftだ。

Microsoftが2016年、ARデバイス「HoloLens」を開発者向けに発売した。その前年、同社はコンピュータゲームの展示会「E3」でHoloLensのデモンストレーションを行っていたのだが、その際しきりに「これは単なるARグラスではなく、空間コンピュータ(Spatial Computer)なのです」と話していた。

その後、HoloLensプロジェクトは一部の企業ユーザー向け(つまりB2B)に焦点を当て直し、2019年には第2世代に相当する「HoloLens 2」を発表したが、その後の追加投資には至らなかった。

いったんはしぼむかに見えた「空間コンピュータ」だが、Appleが2023年6月に「空間コンピューティング」というキーワードで掘り起こし直し、技術的な進歩と同社の大規模な投資が明らかになると、多くの企業がこのテーマに取り組むようになってきている。

先のCES 2024では、その潮流が明確なものとして見えるようになった。前置きが長くなったが、そのいったんを紹介しよう。

「空間コンピューティング」に向けた“助走”

CES 2024では、空間を取り扱うためのデータ作成ツールがいくつか展示されていた。

従来から「3Dスキャナー」の類いはから存在しているが、設置面積を広く取らなければならない規模が大きなシステムが中心だった。しかし最近は、AppleがiOS/iPadOS向けに提供している「ARKit」を活用して、3Dオブジェクトを気軽にスキャンができるアプリが登場している。

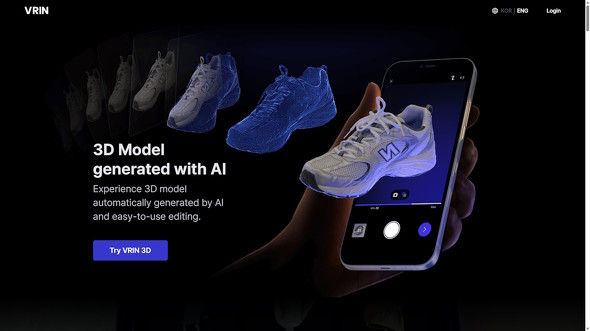

例えばiPhone 15シリーズのリリース時には「Luma AI」というアプリが注目された。そしてCES 2024で展示されていた「VRIN 3D」は、生成AIを用いることで手軽さをそのままにスキャン品質を向上させている。光沢感や金属感、テクスチャの風合いや自然な影の付き方などを生成AIで補完し、作成される3Dモデルを一層リアルなものにしできていた。開発元のRebuilderaiによると、本アプリはまず企業向けにリリースした後、クリエイター向けにも展開する予定だという。

このジャンルのアプリは、追いきれないほど増加している。CESでは展示されていなかったが、「Qlone 3D Scanner」もAI技術を用いることでリアリティーを確保している。VRIN 3Dとは異なり、このアプリは無料で利用可能だ。とりわけ人物のスキャンが得意だが、一番の特徴は使い方が容易なことだ。対応するiPhone(またはiPad)を持っている人は、ぜひ試してみてほしい。

いずれも比較的少ない投資で実現できるモバイルアプリだが、通販向け商品の空間データ化などへの活用が急速に進む兆しも見え始めている。

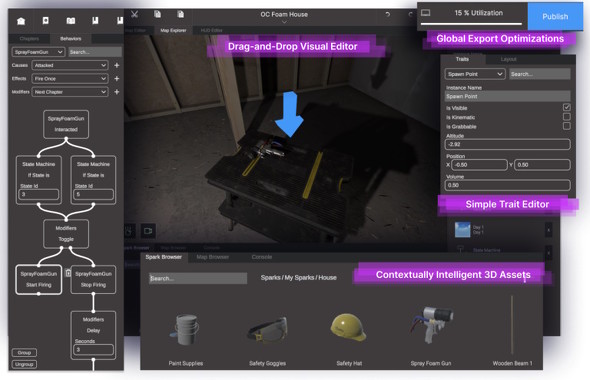

もう1つ、興味深い技術として取り上げたいのが、Dimension Xというベンチャー企業が開発したプラットフォーム「Bonfire」だ。

Bonfireはノーコード/ローコードでシナリオ付きVRコンテンツを制作できることが特徴だ。手軽にシーン(空間)設計やシーンデータのインポートも可能で、そこにさまざまなプリセットのオブジェクトを並べることで、空間データを設計できる。

シーンの構成要素や並べるオブジェクトなどには物理特性がプリセットされているので、VRシーンの構成も簡単だ。そこにシナリオをのせて、条件分岐でシーンを前に進めていくこともできる。

企業向けのVRを用いた教育トレーニングコンテンツを提供しているPIXO VRは、Dimension Xと提携し、企業が自らXRを活用したコンテンツを制作できるサービスを展開する。例えば「チェーン展開を行う飲食店のキッチンスタッフをトレーニングするコンテンツ」などを作る予定だという。

もちろん、これらは企業向けのXRソリューションであり、「Apple Vision Proが目指す一般ユーザー向けの空間コンピューティングの世界からは乖離(かいり)しているのでは?」という指摘もあるだろう。

しかし、これらの動きは今後はさまざまなデータが“空間化”されていくという将来を示唆している。Bonfireも「企業向け教育コンテンツ」に特化されているわけではなく、「コンシューマー向けのコンテンツをVR空間で作る」といった用途にも利用可能だ。

ここまで紹介してきたアプリやソリューションは、これまでなかなか市場として立ち上がってこなかった「VR/AR業界」の中で、少しづつ積み重ねられてきた“成果”ではある。今後期待されるのは、Apple Vision Proを通してその体験レベルが向上し、「空間データを扱うコンピュータ」が一般化する世界への展望だ。

そうした意味では、他多数の関連展示も含めて、やっと空間コンピューティングという文脈でVR/AR市場が本格的に立ち上がるという期待が高まっていることは間違いない。

関連記事

Apple Vision Proは日本でも買えた! そのプロセスで感じられた語り尽くせない驚きの理由

Apple Vision Proは日本でも買えた! そのプロセスで感じられた語り尽くせない驚きの理由

米国において「Apple Vision Pro」の受注が始まった。筆者も実際に注文してみたので、その時の体験談を交えつつ、このデバイスが持つ可能性をひもといていきたい。【更新】 目指すは「メタバース」ではなくて「新時代のPC」 Apple Vision Proに込められたAppleの“野心”

目指すは「メタバース」ではなくて「新時代のPC」 Apple Vision Proに込められたAppleの“野心”

Appleが新ジャンルのデバイスとして「Apple Vision Pro」を発表した。このデバイスをよくよく見てみると、Appleが何を考えているのか想像できる。 「メタバース」は新しい価値観を根付かせるか? 2023年(とその先)を“夢想”してみよう

「メタバース」は新しい価値観を根付かせるか? 2023年(とその先)を“夢想”してみよう

最近「メタバース」という言葉をよく聞くが、実は見方次第では「三度目の正直」的なブームともいえる。技術の進歩と社会の変化もある中で、この三度目の正直はようやく花開くのだろうか……? メタバースを切り口に、2023年とその先のテクノロジーについて“夢想”してみようと思う。 現実に3D映像を投影するヘッドマウントディスプレイ「HoloLens」をMicrosoftが披露

現実に3D映像を投影するヘッドマウントディスプレイ「HoloLens」をMicrosoftが披露

米Microsoftのプレス向けイベントで、次期OS「Windows 10」を搭載する新デバイス「Microsoft HoloLens」が披露された。ホログラフィック技術を使ってARを実現するヘッドマウントディスプレイだ。 Microsoftの「HoloLens 2」でコンピュータの未来はどうなる?

Microsoftの「HoloLens 2」でコンピュータの未来はどうなる?

2月24日(現地時間)、Microsoftはスペイン・バルセロナで開催されるMWC19 Barcelonaに先がけてプレスイベントを開催、第2世代のMRヘッドセット「HoloLens 2」を発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)

- きょう発売の「MacBook Neo」、もうAmazonで割安に (2026年03月11日)

- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)

- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)

- 新型「MacBook Air」はM5搭載で何が変わった? 同じM5の「14インチMacBook Pro」と比べて分かったこと (2026年03月10日)

- 12機能を凝縮したモニタースタンド型の「Anker 675 USB-C ドッキングステーション」が27%オフの2万3990円に (2026年03月11日)

- リュック1つで展示会セミナーの音響セット構築レポ 現場で得た“2.4GHz帯混信地獄”を生き抜く教訓 (2026年03月11日)

- 最新Core Ultra X7 358Hの破壊力! 16型OLED搭載で内蔵GPUがディスクリート超え!? Copilot+ PC「Acer Swift 16 AI」レビュー (2026年03月10日)

- エンスージアスト向けCPU「Core Ultra 200S Plus」登場 Eコア増量+メモリアクセス高速化+バイナリ最適化でパフォーマンス向上 (2026年03月11日)

- 出張や通勤で荷物が増えても安心な「ミレー ビジネスリュック EXP NX 20+」が27%オフの1万3865円に (2026年03月10日)