「もう性別・年齢で分類できない」 グーグルがマルチデバイス利用の調査結果を発表

グーグルは12月16日、スマートフォン・PC・テレビのマルチスクリーン利用者が対象の行動分析調査の結果を発表。同社のマーケットインサイト統括部長小林伸一郎氏が登壇し、ユーザーの傾向を説明した。

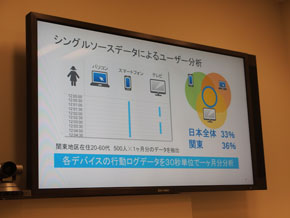

今回の調査方式は、インテージのシングルソースパネル「i-SSP」を使用したもの。インテージの各パネリストのPC・スマートフォンに行動ログを記録するアプリをインストールさせ、どんなオンラインサービスをどの時間帯にどれだけ使用しているのかを分析した。また、テレビの横に音声データを録音する機器を設置し、あとから暗号化してどの番組をどれだけ視聴したかを割り出している。ほかにも、情報に対する意識や、購買行動や情報行動についても事前に聞き取りを行っている。調査対象は、関東在住のスマートフォン・PC・テレビを所持した約500人。2013年6月1日〜30日のメディア行動を調査している。

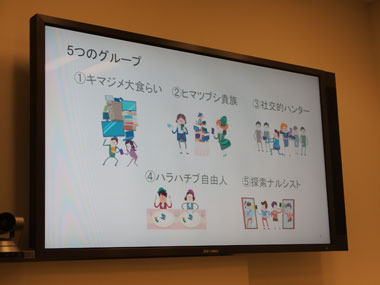

本調査を実施・発表する狙いや目的について、井上氏は「まず、前提として個人が所有するデジタルデバイスの多様化という背景がある。マーケティングの方法論も変わっていき、広告主も弊社の広告をどう使っていけばいいのか知りたいと思っている。消費者の現状を知り、明らかにしたいと意識している」と説明した。「特定のテレビ番組視聴中にツイートが増えたりすると“テレビのソーシャル化”などと言われるが、本当にそうなのか。どういう人たちが積極的につぶやき、どういう人たちがそういう現象と距離を置いているのかを知りたいと思い、今回は5つのグループに分類した」と続ける。

その結果、「今回は5つのグループにきれいに分かれた」という。井上氏は「これまでさまざまな調査をしてきたが、驚いたことがある。それは、もはや性別・年齢などのデモグラフィック(属性)分析は通用しなくなってきているということ。情報に対する考え方、性格、社会的役割などの複合的な要素が入り交じっている。これからは消費者のメディア接触、情報行動に合ったクリエイティブ/メディアプランニングをしていかないといけない」と話す。

今回グーグルによって分類された5つのグループとその特徴的行動は以下の通り。最も割合の多かった「ヒマツブシ貴族」について、井上氏は「楽しみのためにデバイスを利用している人たちで、人の目をすごく気にしている特徴がある。いわゆるLINEで“既読スルー”ができないような人たち」と説明する。

(1)キマジメ大食らい(全体の22%)

- デバイスの利用時間全体が長く、朝起きたら各デバイスをオン状態にする

- メディアは取捨選択型ではなく、追加型でどんどん情報や知識を蓄積させていく

- ものを買うときは慎重に比較検討する

- 人付き合いはこれ以上広げなくてもいいと思っている

- 雑誌の購読数が多い

(2)ハラハチブ自由人(全体の15%)

- テレビを見るのは夜くらいで、スマートフォンよりPCを利用する

- ニュースや天気などの情報はスマートフォンから収集する

- 地元意識・仲間意識が強く、広く浅い付き合いを好まない

- 自分の時間を大切にし、SNSもあまり使用しない

- 雑誌はあまり読まない

- ものを買うときはあまり比較検討せず、ものを買うことに熱意がない

(3)ヒマツブシ貴族(全体の30%)

- 各デバイスは常にオン

- テレビはワイドショーが好きで、スマートフォンやPCは動画やゲームなど楽しみのために利用する

- 人の目が気になり、付き合いや交際のための支出は削れない

- 衝動買いが多い

(4)探索ナルシスト(全体の22%)

- PC利用が少なく、メインのデバイスとしてスマートフォンを利用している

- 気になることはすぐに調べたい性格で、価格サイトや企業のHPなどもスマートフォンでチェックする

- ネットショッピングはPCの大画面で慎重に行うなど、メディア間の使い分けが明確

- 情報に対してシビアで、自分は自分という意識が強い

(5)社交的ハンター(全体の12%)

- テレビよりもPCやスマートフォンの利用時間が長く、深夜帯での利用が多い

- SNSを積極的に使い、たくさんの人と交流したいと思っている

- 人とつながるために常に情報を収集し、自分で編集・加工して発信する

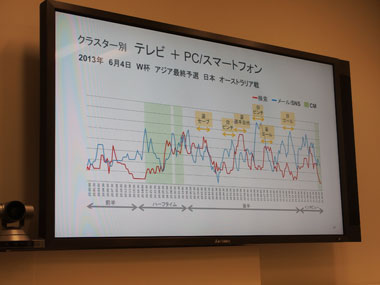

最後に井上氏は、テレビを視聴しながらのオンライン行動についての分析結果について、2013年のサッカーW杯アジア最終予選日本対オーストラリア戦を事例に説明した。W杯を視聴しながらほかのデバイスも使っていたのは、「探索ナルシスト」が74%と最も多く、「社交的ハンター」が73%とそれに続いた。

また、「検索行動とメール・SNSでの行動はそれぞれ“あるタイミング”でピークになった」と井上氏。「相手チームのナイスプレーなど、オーストラリアが何かしたときは検索行動が、日本選手がゴールを決めるなど、日本に何かがあったときはその気持ちをシェアしたくてメール・SNSを使う人が多くなることが分かった。今後はこうした分析をより詳しく行い、テレビと連動したオンライン行動についても分析していきたい」と語った。

「今回の調査で、テレビとスマートフォン・PCは単純にトレードオフの関係にあるわけではないことが分かった。デバイス環境の変化で、生活者の行動もまた変わっていく。今後はタブレットを扱った調査も行っていくかもしれない」(井上氏)

関連記事

「全国スマートフォンユーザー1000人定期調査」第6回分析結果が発表――SNS利用経験は7割超え

「全国スマートフォンユーザー1000人定期調査」第6回分析結果が発表――SNS利用経験は7割超え

博報堂DYグループ・スマートデバイス・ビジネスセンターより「全国スマートフォンユーザー1000人定期調査」第6回分析結果が発表に。スマートフォンユーザーのSNS利用経験は7割超で、10代では8割以上が1日1回以上利用している。 フィーチャーフォンユーザーが乗り替えたいスマホは?――MMD研究所が調査

フィーチャーフォンユーザーが乗り替えたいスマホは?――MMD研究所が調査

MMD研究所は「フィーチャーフォンユーザーのスマートフォン乗換意向に関する実態調査」を実施。乗り替えを検討している端末は「iPhone」が最も多く、約7割が「キャリアを変更しない」と回答している。 ソフトバンク版iPhone 5/HTC J One/206SHは“パケ詰まり率”0%――MMD研究所が大阪と名古屋で調査

ソフトバンク版iPhone 5/HTC J One/206SHは“パケ詰まり率”0%――MMD研究所が大阪と名古屋で調査

MMD研究所が、大阪と名古屋で7月にスマートフォンのパケ詰まりについて調査。iPhone 5はソフトバンク版が大阪と名古屋いずれもパケ詰まりは0%だったが、au版は大阪が11.37%、名古屋が6.47%だった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- KDDI、「副回線サービス」の一部を8月末に終了 “Starlink”や“00000JAPAN”などの代替手段があるため (2026年02月11日)

- 楽天モバイル+ドコモ回線がセットの格安SIM「NYCOMO(ニコモ)」 月額4928円でデータ無制限+3GB (2026年02月10日)

- ソフトバンク、短期解約を繰り返す「ホッピングユーザー」を抑制 その理由は? (2026年02月09日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- Amazonで整備済み「iPad(第8世代)」128GBモデルが3万5800円 10.2型ディスプレイ搭載 (2026年02月09日)

- Amazonで整備済み「AQUOS sense8」が9%オフで3万円以下 6GB+128GB、5000mAhバッテリー搭載 (2026年02月11日)

- 2048Wh、瞬間最大出力2400Wのポータブル電源「EcoFlow DELTA 2 Max」が25万円→9.4万円に (2026年02月10日)

- ソフトバンク決算は過去最高売上 「純増数にはこだわらない」宮川社長が断行するモバイル事業の“大改造”とは (2026年02月10日)

- Amazonで整備済み「Galaxy S22 Ultra」ドコモ版が6万4800円 本体にSペンを標準装備 (2026年02月10日)

- Samsung、2月25日に「Galaxy Unpacked」開催へ 「Galaxy S26」シリーズ登場か (2026年02月11日)