NTTドコモが「解約金留保」を2021年秋をめどに廃止 MNP促進に向けて:定期契約プランも提供終了の方向

総務省は4月16日、電気通信市場検証会議に付属する会議体「競争ルールの検証に関するワーキンググループ」の第16回会合を開催した。この会合において、NTTドコモが2021年秋をめどに「解約金留保」の撤廃と、定期契約プラン(いわゆる「2年縛り」プラン)の新規受け付けの停止を検討していることを表明した。

解約金留保とは?

ドコモでは、2019年10月の電気通信事業法の改正に合わせて、解約金を1100円(税込み、以下同)とする定期契約プランの提供を開始した。

さらに、2020年3月から提供を開始した5Gサービスでは、定期契約プランを用意していない。2021年3月から提供しているオンライン専用プラン「ahamo(アハモ)」にも定期契約という概念はない。

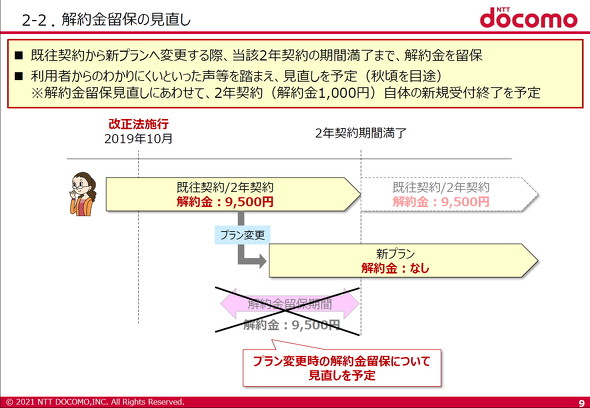

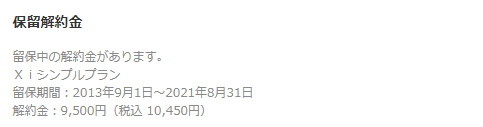

しかし、ドコモでは、変更前の定期契約プランの解約金が契約満了月まで保留される「解約金留保」という仕組みが用意されている。そのため、解約金がない、あるいは値下げされたプランに変更したとしても、変更前のプランの契約期間内に解約すると、そのプランにおける解約金が請求されてしまう。

ドコモでは、プラン変更時に従前のプランに定期契約があった場合、その期間の満了まで旧プランにおける解約金が“保留”される仕組みとなっている。筆者は現在、定期契約のない5Gギガホ プレミアを契約しているが、5Gへの契約変更前に「Xiシンプルプラン」を契約していたため、その契約満了日(2021年8月31日まで)に解約すると1万450円(税込み)の解約金がかかる

ドコモでは、プラン変更時に従前のプランに定期契約があった場合、その期間の満了まで旧プランにおける解約金が“保留”される仕組みとなっている。筆者は現在、定期契約のない5Gギガホ プレミアを契約しているが、5Gへの契約変更前に「Xiシンプルプラン」を契約していたため、その契約満了日(2021年8月31日まで)に解約すると1万450円(税込み)の解約金がかかる他キャリアにはない概念

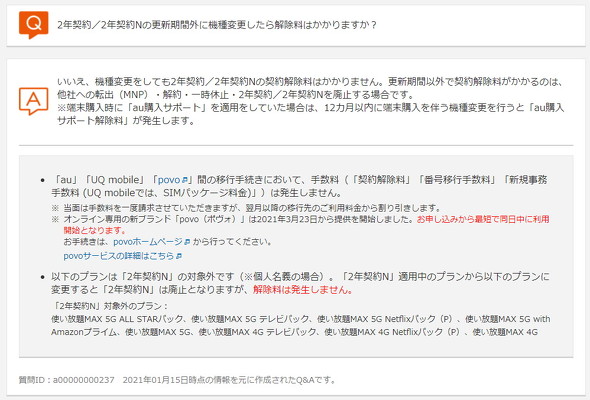

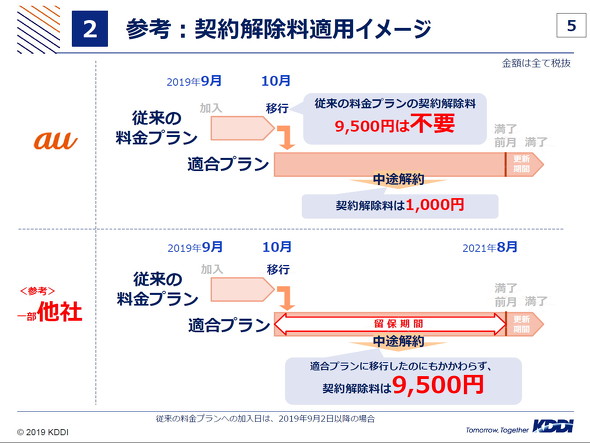

ドコモと同様に、au(KDDIと沖縄セルラー電話)やソフトバンクは、2019年10月1日から、解約金を値下げしたり撤廃したりしたプランを提供している。しかし、ドコモとは異なり従前のプランにおける解約金を留保する仕組みはない。プランを変更すると、変更後の解約金を適用、または撤廃となる。

理論上の話となるが、auやソフトバンクを昔から使っているユーザーが解約やMNP転出を検討している場合、2019年10月1日以降のプランに変更すれば、定期契約の解約金を“大幅値下げ”または“無料”とすることもできる。

キャリアの乗り換えをしやすくするために撤廃

ドコモの解約金留保の仕組みについては、総務省の「モバイル市場の競争環境に関する研究会(終了済み)のヒアリングにおいてKDDIが疑問を呈したことがある。また、同会議や現行のワーキンググループの構成員からも、その意義を問う質問が何度か寄せられていた。

MVNOを含むキャリア間の乗り換えを円滑化する観点では、解約金留保の仕組みは「円滑化の障壁」となることは明らかだ。

今回、ドコモが解約金留保の撤廃にとどまらず、定期契約自体を廃止する方向性を示したのは、乗り換え円滑化を促進するための取り組みの一環だろう。具体的な時期は示されていないが、解約金留保の撤廃が行われれば、解約金自体がかからない(=定期契約のない)プランへの移行が進むものと思われる。

ドコモは「48回払いとセットの端末購入プログラム」の問題点を指摘

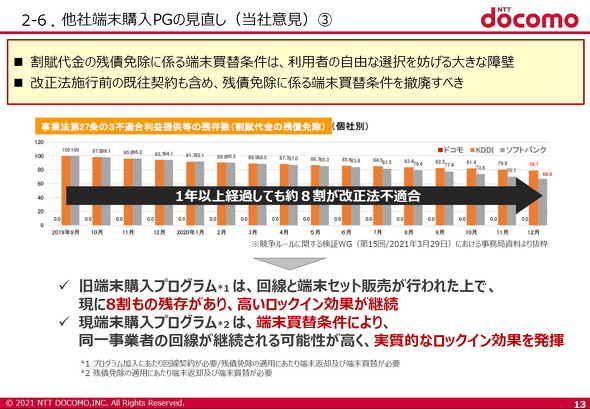

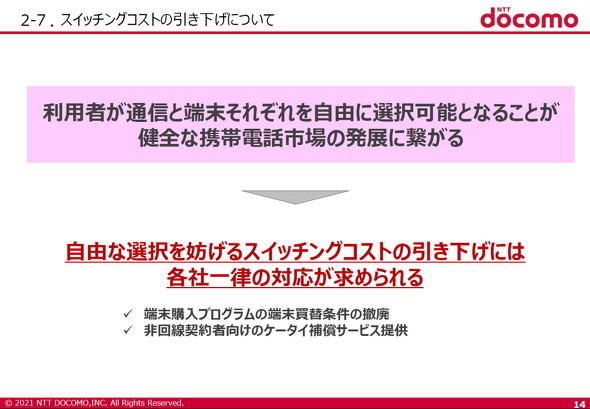

なお、今回の会合でドコモは「端末購入プログラム」に関する問題点を指摘している。

電気通信事業法の改正前に、auは「アップグレードプログラムEX」、ソフトバンクは「半額サポート」という48回の分割払いとセットになった端末購入プログラムを提供していた。これらのプログラムは、契約期間はもちろんだが端末を買い換えることが適用条件となる。

法改正に当たっては、従前(2019年9月まで)に締結された既存契約はそのままの条件で契約を継続できるとされている。しかし、従前の契約が継続されているがゆえに、法改正までにこれらのプログラムを適用した契約のロックイン(囲い込み)効果が余りにも強い。

これらの既往契約について、ドコモは少なくとも端末の買い換えを条件から外すことを提案している。「スイッチングコスト(キャリア変更に伴うコスト)の引き下げには、各社一律の対応が必要」とも指摘している。

関連記事

「新プランに移行しても解約金9500円は法令違反では」 KDDIがドコモを批判【訂正あり】

「新プランに移行しても解約金9500円は法令違反では」 KDDIがドコモを批判【訂正あり】

10月1日から施行された改正電気通信事業法に合わせ、3キャリアはどんな施策を行ったのか。総務省の研究会では、旧プランから新プランへ移行したにもかかわらず、従来の解約金9500円がかかるのはおかしいという意見が出た。他に、頭金の存在を疑問視する声も挙がった。 ドコモ、10月1日から解約金を1000円に値下げ dカードで携帯料金を払えば解約金なしに

ドコモ、10月1日から解約金を1000円に値下げ dカードで携帯料金を払えば解約金なしに

NTTドコモが、2019年10月1日から2年契約プランの解約金を値下げする。対象は「ギガホ」「ギガライト」「ケータイプラン」。dカードで携帯料金を支払うと、2年契約プランの割引を受けつつ、解約金がなしになる。 改正電気通信事業法は10月1日施行 関連省令とガイドラインも同日施行へ

改正電気通信事業法は10月1日施行 関連省令とガイドラインも同日施行へ

5月に成立した改正電気通信事業法。6カ月以内の施行を明記していたが、8月27日の閣議で、その期日が10月1日となることが決まった。これに伴う総務省令とガイドラインも、同日施行となるように調整が進められている。 ドコモ、4月29日以降に「5G WELCOME割」や「端末購入割引」を変更

ドコモ、4月29日以降に「5G WELCOME割」や「端末購入割引」を変更

NTTドコモは、4月29日以降に「5G WELCOME割」「はじめてスマホ購入サポート」「端末購入割引」の内容を変更する。 ドコモ、arrows 5GとLG V60 ThinQ 5Gの割引施策を4月1日から変更

ドコモ、arrows 5GとLG V60 ThinQ 5Gの割引施策を4月1日から変更

NTTドコモは、4月1日からドコモオンラインショップ限定で実施している機種購入割引を変更。「arrows 5G F-51A」「LG V60 ThinQ 5G L-51A」が「5G WELCOME割」「はじめてスマホ購入サポート」へと変更される。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ソフトバンク、短期解約を繰り返す「ホッピングユーザー」を抑制 その理由は? (2026年02月09日)

- auの「iPhone 17(256GB)」、MNPとUQ mobileからの乗り換えで2年6400円に (2026年02月09日)

- Amazonで整備済み「iPad(第8世代)」128GBモデルが3万5800円 10.2型ディスプレイ搭載 (2026年02月09日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- 楽天モバイル+ドコモ回線がセットの格安SIM「NYCOMO(ニコモ)」 月額4928円でデータ無制限+3GB (2026年02月10日)

- 財布に入る、カード型の使い切りモバイルバッテリー登場 発火リスクの低いリチウムマンガン電池を採用 (2026年02月09日)

- Googleが台湾のPixel開発拠点を公開 「10 Pro Fold」ヒンジ開発の裏側、“7年サポート”を支える耐久テスト (2026年02月09日)

- 「MNP短期解約を対策してほしい」――携帯4キャリアが訴え 電気通信事業法のルールが足かせに (2026年01月20日)

- 東京アプリ、PayPayとWAON POINTをポイント交換先に追加 交換時期は「決まり次第案内」 (2026年02月09日)

- 販売スタッフの目線から見た「2025年冬〜2026年春商戦」 (2026年02月10日)