Qualcommが“ARグラス専用プロセッサ”を開発した理由 スマホ連携がカギに:Snapdragon Summit 2022(1/2 ページ)

米Qualcommは11月16日(米国時間)、米ハワイ州マウイ島で開催された「Snapdragon Summit 2022」でARグラスに特化した専用プロセッサ「Snapdragon AR2 Gen 1」を発表した。

もともと同社は2018年5月に米カリフォルニア州サンタクララで開催されたAugmented World Expo(AWE)において「Snapdragon XR1 Platform」を発表し、いわゆる「XR(eXtended Reality)」で表現される「Virtual Reality(VR)」や「Augmented Reality(AR)」向けのデバイスOEM市場へと参入しており、翌2019年には5G対応も行った「XR2 5G」を市場投入している。

このXR2 5Gは、「Meta Quest 2」や「PICO4」に採用され、後にMetaからリリースされた「Quest Pro」においてはXR2の改良版にあたる「XR2+ Gen 1」が搭載されている。現在、VRの世界をけん引する主要エンジンとしてSnapdragon XRシリーズは機能しつつあるが、今回新たに登場した「AR2 Gen 1」はAR“グラス特化”をうたった新系統の製品だ。Qualcommは、なぜこのような形で製品ラインを分割したのだろうか。

スタンドアロン型ではなく、スマホなどと連携するローカルホスト型を採用

前述のVRデバイス製品群の他、Microsoftが「Mixed Reality(MR)」をうたう「HoloLens」など、昨今よく利用されているHMD(Head Mounted Display)の人気製品では「スタンドアロン型」が多い印象を受ける。初期のVR HMDが画像処理やアプリケーションの動作にPCなどの外部デバイスを必要としていたのに対し、HMD内にアプリケーションプロセッサ(AP)やGPUを内蔵し、外部接続なしで単独動作可能なため、ケーブル接続や外部デバイスの準備など、事前に煩雑な手順を必要としない点で扱いやすいからだ。可搬性にも優れるため、スマートフォン向けに準じた性能を持つ前述のSnapdragon XRシリーズのようなSoCの登場は、この流れを加速させたように思う。

一方で、「One size fits all.」ではないというのも、実際の市場ニーズを鑑みての判断となる。スタンドアロン型はデバイスとしては“リッチ”だが、機能を詰め込むために高価になりがちであり、単独動作させるために想定駆動時間に応じたバッテリーをデバイス内に搭載しなければいけない。そのため、サイズや重量は大きくなりがちであり、結果として装着の手間や個々人の利用に合わせたデバイスの調整など、取り回しの問題が出てくる。

屋内や固定拠点での利用を前提にした没入型のアプリケーションであれば問題ないのかもしれないが、Qualcommが「Smart Glass」と呼ぶサングラス型の“ライト”な用途のデバイスには、やや重いといえる。ARの定義はさまざまあるが、例えば視界に映る景色に情報を付与したり、キャラクターやウィンドウなどを重ねたりといった具合に、完全なバーチャルワールドというよりは、自動車や航空機のインフォメーションディスプレイとして機能するHUD(Head Up Display)のような仕組みをパーソナル用途でも活用できるよう提供されるのが「AR2 Gen 1」となる。

なぜ「AR1」ではなくて「AR2」なのか。「プレミアムティア向けの製品ラインの名称をSnapdragon XRと合わせただけ」ということが理由のようだが、AR2の特徴として「完全AR特化」という点が挙げられ、想定するデバイスはQualcommがレファレンスとして用意しているとみられる「AR2 Development Platform」のようなシンプルなサングラス型のデバイスだ。

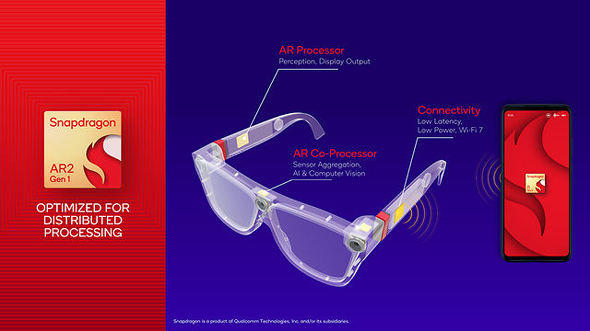

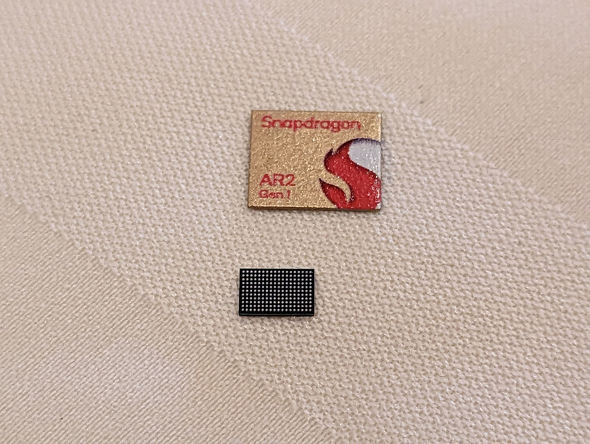

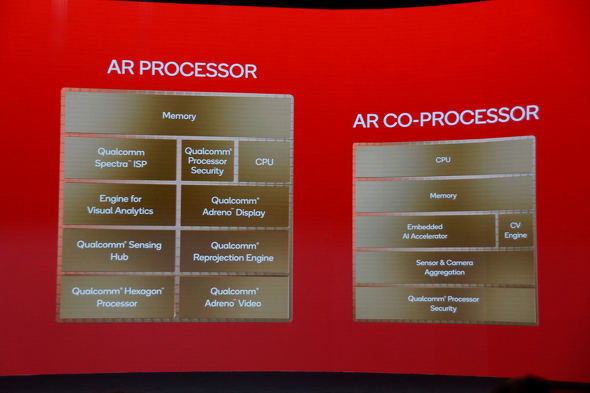

AR2は「AR Processor」「AR Co-Processor」「Connectivity」をつかさどる3つのチップの集合体から成り立っており、これをサングラス型のデバイス内に適切に配置することによって機能する。メインの「AR Processor」のサイズが指先程度、「AR Co-Processor」がそれよりさらに2まわりほど小さい。役割としては、AR Co-Processorがカメラやアイトラッキングなどセンサー関連の情報のハブとして機能しつつ、AR Processorがハンドトラッキングなど入力情報の処理や画像出力などを担当、必要なデータをConnectivity経由で母艦となる「ローカルホスト」とやりとりする。

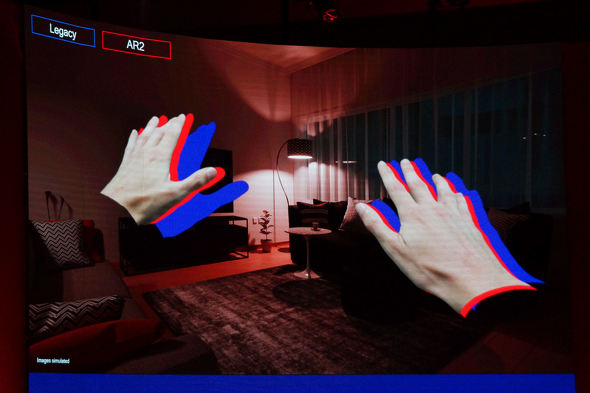

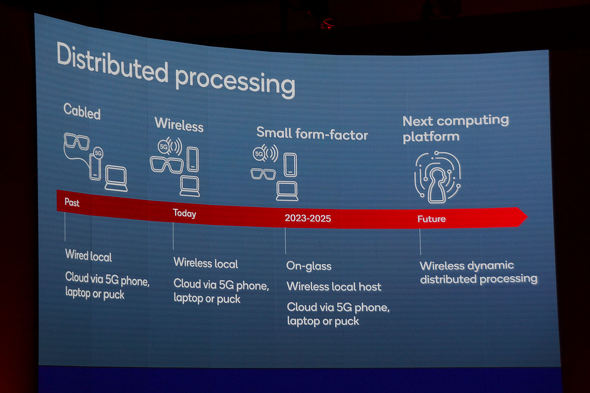

アプリケーションの実体はローカルホストとなるスマートフォンなどのデバイス上で動作しており、AR2が搭載されるスマートグラスではセンサーで各種情報を収集しつつ、グラス上に表示させる情報を受け取るのが一連の処理の流れとなる。つまり、AR2ではスタンドアロン型での利用を想定せず、一緒に携帯するスマートフォンのようなデバイスとの無線連動を前提としたローカルホスト型の運用形態を取る。遅延のない連携を実現するため、Connectivityの部分では最新のWi-Fi 7接続に対応し、AR ProcessorではHexagonプロセッサの機能を利用してAIによる遅延補正を行うなどの最適化が図られている。

ローカルホストとの連携例。最初の動作としてまずスマートグラス側でセンサーを介して入力情報を得て、ローカルホスト側のアプリへの問い合わせと出力情報を得る必要があるため、遅延の少なさがポイントとなる。そこでQualcommが提案するのが、低遅延動作を目指したWi-Fi 7などの次世代高速通信技術だ

ローカルホストとの連携例。最初の動作としてまずスマートグラス側でセンサーを介して入力情報を得て、ローカルホスト側のアプリへの問い合わせと出力情報を得る必要があるため、遅延の少なさがポイントとなる。そこでQualcommが提案するのが、低遅延動作を目指したWi-Fi 7などの次世代高速通信技術だAR2では可能な限り高性能な動作が期待できる機能を盛り込みつつ、1ワット以下の動作電力という低消費電力動作を目指している。結果としてアプリケーションプロセッサを外に出すローカルホスト型の動作形態となったが、デバイスの設計自由度は大きく上昇した。デバイスのサンプルとしてはQualcommの「AR2 Development Platform」が紹介されているが、これはあくまでミニマムの構成例だ。バッテリーを多めに内蔵したHMD型のデバイスにする、あるいはケーブルで外部電源供給を可能にして駆動時間を重視した構成にするのもいいだろう。

米Qualcomm TechnologiesのXR製品マネジメント担当バイスプレジデントのHugo Swart氏は「最低駆動時間などの仕様はQualcommでは規定しておらず、OEMの裁量で自由にデバイスを構成することを想定している」と述べており、AR2があくまでデバイス開発の自由度を高めるための製品ラインアップである点を強調する。将来的にローカルホスト型のような接続形態が下火になる可能性はあるが、「スマートグラス+スマートフォン」が各デバイスOEMをまたいで障害なく利用できるために重要となるのが「Snapdragon Spaces」となる。

関連記事

Qualcommとソニーの協業で変わるスマホのカメラ体験 Snapdragon 8 Gen 2で実現したこと

Qualcommとソニーの協業で変わるスマホのカメラ体験 Snapdragon 8 Gen 2で実現したこと

Qualcommのスマートフォン向けフラグシッププロセッサ「Snapdragon 8 Gen 2」では、AIの強化に加え、カメラの制御を担うISPも大きく進化させた。その一端を担うのが、センサーを開発するソニーセミコンダクタソリューションズだ。特にAIを用いたカメラ性能が向上しているという。 Qualcomm、AI強化のハイエンドSoC「Snapdragon 8 Gen 2」発表 2022年内に対応スマホ登場

Qualcomm、AI強化のハイエンドSoC「Snapdragon 8 Gen 2」発表 2022年内に対応スマホ登場

Qualcommがモバイル向けの最新プロセッサ「Snapdragon 8 Gen 2」を発表した。主にAI機能やネットワーク通信機能が強化されているのが特徴で、同SoCを搭載した最初の製品は2022年内に登場する見込みだ。AI機能を用いてアンテナ間における5G通信を最適化し、上りと下りともにパフォーマンスを向上させる。 Qualcommがソニーと提携してカメラ機能を強化、Appleなどに対抗する狙いも

Qualcommがソニーと提携してカメラ機能を強化、Appleなどに対抗する狙いも

Qualcommが、スマートフォン向けの新たな最上位プロセッサ「Snapdragon 8 Gen 1」を発表した。CPUやGPU以上に、カメラやAIといった今のスマートフォンに求められる性能にフォーカスして、性能を向上させた。Qualcommとソニーの提携も発表されたが、その背景には、垂直統合型の開発体制でカメラ機能を強化するAppleなどに対抗する思惑がありそうだ。 最新SoC「Snapdragon 8 Gen 1」では何が変わるのか? カメラからセキュリティまでを解説

最新SoC「Snapdragon 8 Gen 1」では何が変わるのか? カメラからセキュリティまでを解説

Qualcommが発表した新プロセッサ「Snapdragon 8 Gen 1」は、下り最大10Gbps、上り最大3.5Gpbsの高速通信が可能になる。カメラの画像処理性能も強化され、明暗の激しい場所や暗所などよりキレイに撮影できるようになった。カメラが常時オンになることで、セキュリティレベルも向上した。 Qualcommとスクウェア・エニックスが協業 没入型AR/VRゲーム創生に向け

Qualcommとスクウェア・エニックスが協業 没入型AR/VRゲーム創生に向け

Qualcommとスクウェア・エニックスは、AR機能を提供するプラットフォーム「Snapdragon Spaces XR Developer Platform」で協業。HDMを使った没入型AR/VRゲーム創生に向けて共同で取り組む。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 楽天モバイル回線のMVNOサービス「ゼロネオモバイル」登場 月額6248円でデータ無制限、60回払いで端末実質0円 (2026年02月25日)

- 最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」発表 のぞき見防止ディスプレイや明るいカメラ搭載 実機を写真で解説 (2026年02月26日)

- ためたJRE POINT、モバイルSuicaへ直接チャージ可能に 二度手間を解消 (2026年02月25日)

- 「Galaxy S26/S26+」発表、日本では5年ぶり「+」モデルも 新チップ搭載でカメラやAIの処理性能が向上 (2026年02月26日)

- 「LINEカレンダー」3月提供へ トーク画面から予定作成、共有、リマインドなど完結 アプリ版は7月に登場 (2026年02月26日)

- 「Galaxy S26/S26+」日本で3月12日に発売 AIがユーザーの行動を先回りして提案 メーカー版は13万6400円から (2026年02月26日)

- 49gの「RokidスマートAIグラス」発売 AIが視覚情報を解析、89言語のリアルタイム翻訳も 約8万円から (2026年02月26日)

- 「ドコモ MAX」の特典を“スポーツ以外”に拡充した理由 映像だけでなくリアルな体験価値の提供も (2026年02月25日)

- Apple初の「折りたたみiPhone」は2026年9月に登場か 約30万円でTouch ID復活とのうわさも (2026年02月24日)

- Google新保証「Pixel Care+」開始 画面修理やバッテリー交換を無料に 「偶発的な損傷も回数無制限で補償」 (2026年02月24日)