スマホカメラの“ハード的進化”を振り返る 1型センサーに代わる新技術/可変絞りや望遠トレンドにも注目

進化を続けるスマートフォンのカメラ性能だが、2023年にハードウェア面で目立ったトレンドを振り返りたい。単純に大型のイメージセンサーを積むだけではなく、高画質の写真を撮るための新たなアプローチが見られた。

イメージセンサーの大型化も頭打ちに 新機構のセンサーがサイズの壁を超えるか

近年のスマートフォンでは、カメラ性能向上のためにイメージセンサーが大型化されてきた。現在市場に出ている中で最も大型のものは「1型」と呼ばれるサイズだ。1型のイメージセンサーはいくつかのメーカーが採用しており、市場に与えるインパクトと共にカメラ性能向上を果たせた。

一方、カメラ部の大型化は避けることができなかった。多くのレンズ群を採用した機種や、光学式手ブレ補正機構を備えた機種は、カメラ部だけで本体の厚さ並みの出っ張りになることもあった。

これに加えて最短撮影距離が長くなり、通常のスマートフォンよりも「寄れない」という現象が起こるようになった。カメラ性能が高くても、スマートフォンとしては「使いにくい」場面が出てくるようになってしまったのだ。

また、スマートフォンに搭載できるサイズなども考えると、1型よりも大きなイメージセンサーを採用することは難しくなる。サイズの壁を超えるには信号の変換効率の向上といった「センサーそのものの性能向上」が鍵になる。

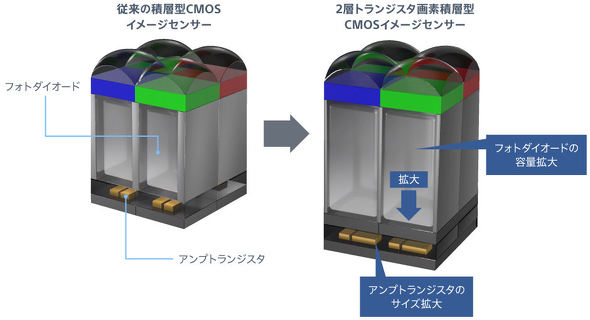

そのような問題も技術的な部分でカバーしようという動きが出てきた。例えば、ソニーセミコンダクタソリューションズが展開する2層トランジスタ積層画素イメージセンサーが有名だ。このセンサーはフォトダイオードと画素トランジスタの層を分離して積層したことにより、フォトダイオードの容量拡大を果たしている。

同社によると、従来比で約2倍の飽和信号量(イメージセンサーの出力できる信号の最大値)を実現し、撮影ができる明暗差の範囲を示すダイナミックレンジの拡大を可能にしている。また、積層化によってアンプトランジスタのサイズ拡大を実現し、暗所撮影時に発生しやすいノイズを大幅に低減させることにも成功したという。

このようなイメージセンサーの登場によって、サイズが小型でも従来の大型センサーに比べて高性能な製品が出てくることになる。このような流れは今後他社も追従すると考えられ、その場合「単純なイメージセンサーのサイズ」だけではスマートフォンのカメラ性能を判断しにくくなってくる。

市場では既に新しい流れが生まれている。例えば Xiaomiが2023年に発売した「Xiaomi 14シリーズ」は、前年まで採用していた1型のセンサーを採用しなくなったのだ。

同社は「Light Hunter」とブランディングしたイメージセンサーを採用し、センサーのサイズは小型でも電気信号への変換効率を上げるなどの改善によって、従来の1型センサーよりも幅広いダイナミックレンジを確保できているとしている。

これについては、かつてHuaweiがソニーと共同開発したイメージセンサーを採用していたように、XiaomiもOmniVisionと共同開発したのではないかと考えられる。

可変絞りと望遠マクロがこれからの「カメラスマホ」には必須か

そしてもう1つ、大きなトレンドになりそうなものが可変絞りだ。スマートフォンのイメージセンサーが大型化したことによって、利用者の想定以上に背景がボケるといった現象が起こるようになっている。

機種によっては複数のカメラを用いて被写界深度を合成させるというものがあるが、数自体は多くない上に自然に処理されるとは断言できない。大型のイメージセンサーにはやはり可変式の絞りを取り付ける方が、画質向上や利便性の向上といった面で有効であることが分かってきた。

一方、コストの兼ね合いなどから、このような機構を備えたスマートフォンを発売したメーカーはかなり少ない。ソニーの「Xperia PRO-I」やHuaweiの一部機種、Xiaomiの一部機種などに限られる。

かつてはサムソンのGalaxy S9などにも2段式の絞りが採用されていたが、当時は今のようなイメージセンサーの大型化もなく、あまり効果的ではなかったことから。Galaxy S20シリーズで廃されている。

近年では「絞り羽」を備えた可変絞りがスマートフォンにも採用されるようになってきた。初搭載はHuaweiのMate 50シリーズだが、このとき同社は同機構の特許を取得して大きな独自性を確保していた。

この機構によって、被写界深度をある程度自由に調整できることに加え、光線などの表現も可能となり、撮影の幅が広がっている。今回 これに似たような機構をXiaomi 14 Proが採用し、競合が生まれたことで、今後も他社で同様の機構を採用すると考えられる。

HuaweiとXiaomiのスマートフォン双方を使った感想として 、この絞り羽の制御によるクセはかなり近い。チューニングの違いから出てくる絵作りこそ違うが、やっていること自体は大きく変わらないと感じる。

マクロ機能は、超広角カメラから「望遠カメラを用いたマクロ撮影」に変わりつつある。すでにXiaomi、Huawei、HONORが望遠カメラを用いたマクロ撮影を行える機種を展開している。新しい機種では11月に中国で発売された「VIVO X100 Pro」も対応するなど、続々と対応機種が増えている。

廉価な機種では、専用のマクロカメラを備えるものが多いが、画質はあまりよくなく、あくまで「付加機能」という位置付けだった。高価な機種では超広角カメラがこの機能を兼ねるものが多かったが、近年は望遠カメラを使用する形に変わってきている。これにより、ゆがみが少なくなり、ライティングに自由度が増すという利点が生まれる。

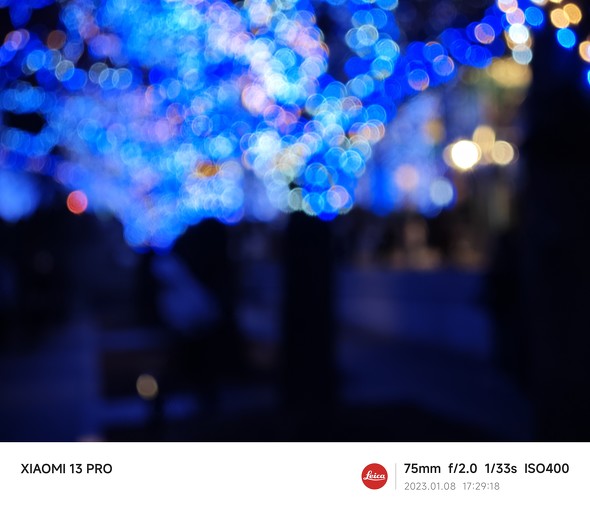

2022年に発表されたXiaomi 13 Proでは、最短撮影距離が10cmまで寄れる3.2倍の望遠カメラを採用している。四角いものが多いペリスコープ方式の望遠レンズではないため、玉ボケがきれいに演出できることも特徴だ。

また、同時に超広角マクロ機能も備えているため、望遠カメラでもピントが合わないくらい近い距離を撮影する場合は、超広角カメラに切り替わる仕様にもなっている。

スマホカメラの進化は新たなステップへ

ここまで、2023年前後で目立った、スマートフォンのカメラ性能における新たなトレンドを紹介した。今回は主にハードウェアに絞って紹介したが、これ以外にもガラスレンズを用いて物理的な画質向上を図るもの、画像処理用の独自チップセットを採用して差別化を図るもの、高度な画像処理を駆使してキレイな写真に仕上げるものもある。

高性能なイメージセンサーや可変絞りだけでなく、各社多種多様なアプローチでスマートフォンのカメラ性能向上につなげようとしている。

スマートフォンのカメラ性能は「行くところまで行ってしまった」と評価されることもある。確かに、かつての「夜景モード」が採用され出した頃の劇的な進化はないが、筆者としてはこの頭打ちを機にハードウェア、ソフトウェア共に新たな技術の変化が起こるのではないかと考える。

現に、次の時代を見据えたハードウェアがいくつも展開されていることを考えると、スマートフォンのカメラ性能はまだまだ進化が続くのではないかと考える。これから登場する多くのスマートフォンからも目が離せない。

著者プロフィール

佐藤颯

生まれはギリギリ平成ひと桁のスマホ世代。3度のメシよりスマホが好き。

スマートフォンやイヤフォンを中心としたコラムや記事を執筆。 個人サイト「はやぽんログ!」では、スマホやイヤフォンのレビュー、取材の現地レポート、各種コラムなどを発信中。

関連記事

「Xiaomi 14 Pro」レビュー:ライカ監修のカメラがさらに進化、誰もが簡単に“写真作品”に昇華できる

「Xiaomi 14 Pro」レビュー:ライカ監修のカメラがさらに進化、誰もが簡単に“写真作品”に昇華できる

早くも第4弾となる「Xiaomi 14シリーズ」が登場した。今回は中国向けの上位モデルである「Xiaomi 14 Pro」を手にする機会を得たので、レビューする。Qualcommの最新プロセッサ「Snapdragon 8 Gen 3」を採用し、ISP性能やAI性能が向上したことでカメラ性能の向上にも大きく寄与している。 近年、スマホカメラの画作りが「派手な雰囲気になった」理由

近年、スマホカメラの画作りが「派手な雰囲気になった」理由

最近、スマートフォンを乗り換えて写真を撮ってみると、以前よりも「派手な雰囲気になった」と感じることも多い。なぜそのような傾向になっているのか、考察してみる。 デジタルカメラをも駆逐 スマホのカメラが大幅な進化を遂げた理由

デジタルカメラをも駆逐 スマホのカメラが大幅な進化を遂げた理由

今回はスマホに搭載されるカメラの進化についてまとめてみる。多眼化した機種が普及し始めた2017年から進化が始まり、2022年ではイメージセンサーの大型化や画素数の増加など、めざましい進化を遂げている。 5G対応かも不明、異例だらけのスマホ「HUAWEI Mate 60 Pro」レビュー 力業で制裁を回避した驚異のモデル

5G対応かも不明、異例だらけのスマホ「HUAWEI Mate 60 Pro」レビュー 力業で制裁を回避した驚異のモデル

iPhoneやPixelといった新型スマートフォンが発売される中、中国ではHuaweiの最新スマートフォン「HUAWEI Mate 60」シリーズが話題だ。発表会もなく、突如発売されたこのスマートフォンはスペックの多くが謎めいた形で販売された。香港で「HUAWEI Mate 60 Pro」の実機を入手したので、レビューしていく。 「Xperia 1 V」のカメラで注目すべき2つの進化 新型センサーの高感度性能はめちゃスゴかった

「Xperia 1 V」のカメラで注目すべき2つの進化 新型センサーの高感度性能はめちゃスゴかった

「Xperia 1」シリーズもとうとう5代目、「Xperia 1 V」が発売された。ぱっと見は「Xperia 1 IV」とあまり変わらないものの、メインカメラのCMOSが強化され、アスペクト比も変化した。さらに「Photography Pro」が縦持ちでも使えるようになった! これは最大の強化といっていいだろう。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)

- ドコモが「いつでもカエドキプログラム」改定 残価免除に最大2.2万円、ドコモで買い替えなら免除 (2026年02月19日)

- 「Appleよ、これが『Air』の正解だ」 HONORから「Magic8 Pro Air」登場 (2026年02月18日)

- povo2.0の「サブスクトッピング」はどれだけお得? ahamoやLINEMOと比較 安く使うなら“長期”もアリ (2026年02月20日)

- 「Suicaのペンギン」卒業騒動にまつわる背景と誤解 JR東日本に聞いた (2025年11月14日)

- 「ジェミニ」か「ジェミナイ」──Geminiの正しい読み方は? Google Japanが改めて告知 (2026年01月21日)

- Anker Storeでモバイルバッテリーを回収 正しい廃棄方法を周知へ (2026年02月19日)

- ソフトバンクが「RCS」を2026年春に開始 Y!mobileやLINEMOでも利用可能に (2026年02月19日)

- 「Pokemon GO Fest:東京」は楽天モバイルも対策 目玉の「ミュウツー」は古参ファン“胸熱”な登場に? (2026年02月19日)