総務省のガイドライン改正で激安Androidスマホは軒並み値上げに それでも“実質24円”が残るワケ:石野純也のMobile Eye(1/3 ページ)

2024年12月26日に、スマートフォンの価格が大幅に変わった。「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」が、改定されたためだ。最大の変更点は、端末の下取りを前提にした購入プログラムの残価設定の基準が厳格化されたところにある。独自予想を打ち出せた以前のガイドラインとは異なり、キャリアの裁量が少なくなったといえる。その基準として使われているのが、リユースモバイル・ジャパン(RMJ)の公表した平均値だ。

中古業者の平均値を参照する形になった結果、残価を“盛る”ことが難しくなったといえる。これによって、月額1円などで販売していた多くのスマホが値上げを余儀なくされた。一方で、リセールバリューの高い機種は、ある程度格安販売を維持できているケースもある。また、ガイドラインにはミリ波対応端末の割引上限を拡大する特例も設けられている。これらが売れ筋端末にどう影響するのか。改定後のガイドラインから、2025年の動向を予想していく。※価格は全て税込み。

厳格になった残価の定義、基準はRMJ

2024年12月26日に施行された改定ガイドラインで、大きな影響を受けたのが端末購入プログラムだ。ドコモは「いつでもカエドキプログラム」、auは「かえトクプログラム」、ソフトバンクは「新トクするサポート」という名称で、端末の買い替えを促進するサービスを提供している。大手3キャリアと同様、楽天モバイルも、iPhoneに特化した「買い替え超トクプログラム」を展開している。

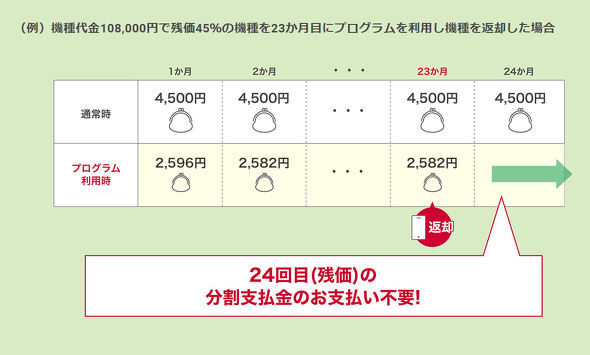

プログラム名称が似ていることからも分かるように、いずれも、大枠の仕組みはいわゆる「残価設定型ローン」になる。1年後なり2年後に予想される残価をあらかじめユーザーに提示しておき、下取りでその支払いを免除するという点は共通している。ドコモとauは24回目の残価だが、ソフトバンクと楽天モバイルは48回の不均等分割のうち、24回分を免除するという点に違いはあるものの、実態はほぼ同じといっていい。

下取りで残価を差し引いた価格は、ユーザーが事実上支払う金額という意味合いで「実質価格」と呼ばれている。この残価の支払い免除は、端末を引き取った対価のため「割引」とは見なされない。そのため、4万4000円(税込み)に定められた割引額を超える支払いを免除でき、実質価格を下げることが可能になっている。2023年12月のガイドライン改定で割引の総額が4万4000円に定められて以降、一括価格ではなく、実質価格を下げる取り組みが主流になっていた。

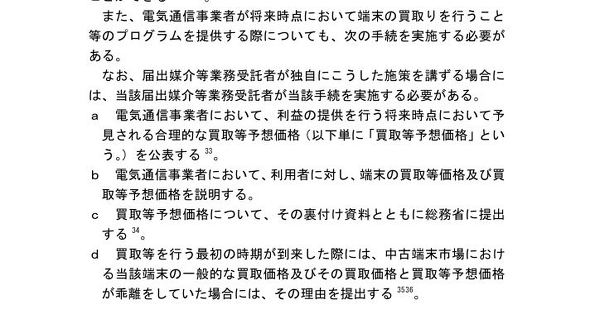

一方で、ガイドラインには、何をもって残価とするのかという明確な基準が設けられていなかった。中古市場などを参照し、根拠を出すことは明示されていたものの、厳密性には欠けていた。そのため、キャリアごとに出す残価の予想値には開きがあった。業界関係者によると、中には、メルカリやヤフオクといったC2Cのマーケットを参照にしていたケースもあったという。ここに統一基準を持ち込んだのが、改正ガイドラインの特徴だ。

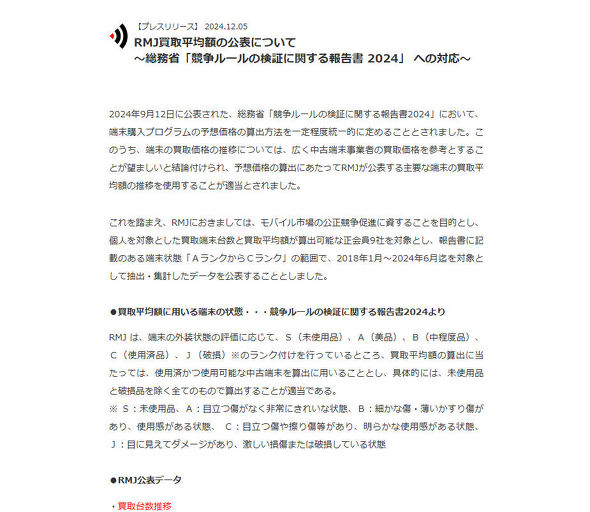

参照するのは、中古携帯電話業者の業界団体であるRMJの公表している価格だ。データは、RMJに加盟する正会員9社から集計しており、端末の状態は「A」ランクから「C」ランクを対象にした。後継機を発売し、値付けする場合には、同型の先行モデルを参照して残価率を算出する。端末購入プログラムで残債を免除する場合、これを超えた分が割引と見なされ、ミリ波非対応の場合、その上限は4万4000円となる。

緩かった基準が、厳格化されたといえる。結果として、端末によっては残価の大幅な見直しを余儀なくされている。構造的に、中古市場でのリセールバリューが低くなりがちな機種ほど、その影響を受けやすい。その反面、中古市場で人気の高いモデルについては、あまり価格が変わらなかった面もある。キャリアによっては、本体価格を変更し、価格を調整したケースも見受けられた。

関連記事

ソフトバンクのiPhoneは多くの機種で“実質値下げ” 「2年で実質24円」モデルも【更新】

ソフトバンクのiPhoneは多くの機種で“実質値下げ” 「2年で実質24円」モデルも【更新】

12月26日から、ソフトバンクがスマートフォンの大幅な価格改定を実施。Androidスマートフォンでは値上げの機種が多発した。iPhoneは、多くの機種で実質負担額が値下げとなっている。【追記あり】 ソフトバンクから“実質24円/36円スマホ”がほぼ消える、1000〜2000倍値上げの機種も ガイドライン改正を受けて

ソフトバンクから“実質24円/36円スマホ”がほぼ消える、1000〜2000倍値上げの機種も ガイドライン改正を受けて

ソフトバンクが12月26日、スマートフォンの大幅な価格改定を行った。同日から、電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドラインが改正されたため。特にAndroidスマートフォンが大きな影響を受けている。 KDDI、Pixel 9(128GB)を4万円以上値上げ iPhoneも価格改定

KDDI、Pixel 9(128GB)を4万円以上値上げ iPhoneも価格改定

KDDIは12月26日、auオンラインショップにおけるスマートフォンの販売価格を改定した。対象機種は「iPhone」「Google Pixel」シリーズの一部。値上がりした機種と値下がりした機種がある。 ドコモ、iPhoneやPixelを値上げ 26日から ガイドライン改正の影響か

ドコモ、iPhoneやPixelを値上げ 26日から ガイドライン改正の影響か

NTTドコモは一部機種の価格を12月26日に改定する。対象機種は「iPhone」「Google Pixel」などを含む。同日以降、総務省による電気通信事業法のガイドライン改正に伴う販売施策により、一部機種の実質価格が大きく値上がりする見込みだ。 ドコモ、12月26日以降に一部スマホの割引終了 「Pixel 8a」「Pixel 9」など割引減額も

ドコモ、12月26日以降に一部スマホの割引終了 「Pixel 8a」「Pixel 9」など割引減額も

NTTドコモは、12月26日以降に割引内容を変更。MNPの際に「Google Pixel 8a」は2万7929円、「Xperia 5 IV SO-54C」は1万6500円、「Google Pixel 9(128GB)」は1万1000円割引になる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 楽天モバイル回線のMVNOサービス「ゼロネオモバイル」登場 月額6248円でデータ無制限、60回払いで端末実質0円 (2026年02月25日)

- 最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」発表 のぞき見防止ディスプレイや明るいカメラ搭載 実機を写真で解説 (2026年02月26日)

- 「Galaxy S26/S26+」発表、日本では5年ぶり「+」モデルも 新チップ搭載でカメラやAIの処理性能が向上 (2026年02月26日)

- ためたJRE POINT、モバイルSuicaへ直接チャージ可能に 二度手間を解消 (2026年02月25日)

- 「LINEカレンダー」3月提供へ トーク画面から予定作成、共有、リマインドなど完結 アプリ版は7月に登場 (2026年02月26日)

- 「Galaxy S26/S26+」日本で3月12日に発売 AIがユーザーの行動を先回りして提案 メーカー版は13万6400円から (2026年02月26日)

- 49gの「RokidスマートAIグラス」発売 AIが視覚情報を解析、89言語のリアルタイム翻訳も 約8万円から (2026年02月26日)

- 「ドコモ MAX」の特典を“スポーツ以外”に拡充した理由 映像だけでなくリアルな体験価値の提供も (2026年02月25日)

- Apple初の「折りたたみiPhone」は2026年9月に登場か 約30万円でTouch ID復活とのうわさも (2026年02月24日)

- Google新保証「Pixel Care+」開始 画面修理やバッテリー交換を無料に 「偶発的な損傷も回数無制限で補償」 (2026年02月24日)