スコープリーがポケモンGOを手に入れたかった理由 「私たちの目標は、何かを変えることではない」(1/2 ページ)

Nianticがスマートフォン向けに提供しているゲーム「Pokemon GO(ポケモンGO)」「ピクミンブルーム」「モンスターハンターNow」の事業を、米国のモバイルゲーム会社、Scopely(以下、スコープリー)が35億ドルで買収する。取引完了は2025年を予定しており、スコープリーに移管後も、これらのゲームやアプリの提供は継続する。

このスコープリーとは、どんな会社なのか。また、買収したゲーム事業をどのように展開していくのか。2025年5月下旬に、スコープリーの共同創業者 兼 共同CEOのウォルター・ドライバー氏、共同CEO 兼 取締役のハビエル・フェレイラ氏、最高収益責任者(CRO) 兼 取締役のティム・オブライエン氏が来日。短時間ながらグループインタビューという形でお話をうかがうことができた。

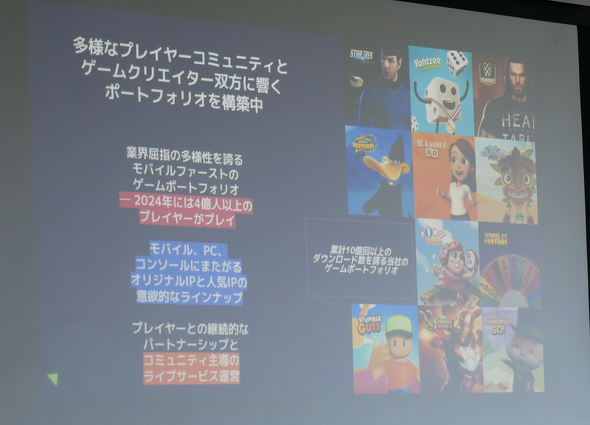

スコープリーは、2011年に米ロサンゼルスで設立されたゲーム会社。スマートフォン、Web、PC、コンソールに向けたゲームを、世界15カ国以上で提供している。代表作の「MONOPOLY GO!」は、モバイルゲームでは史上最速という50億ドルの収益を達成し、1000万人以上のデーリーアクティブユーザーと1億5000万回以上のダウンロードを記録した。この他、「Star Trek Fleet Command」「MARVEL Strike Force」「Stumble Guys」など、スコープリーのゲームは累計150億時間以上プレイされているという。

日本は「世界有数のマーケット」、強いIPにも着目

今回のNianticに限らず、スコープリーは世界有力のゲームスタジオや企業を買収することで、ゲームのポートフォリオを強化してきた。例えば2020年には、ディズニーからMARVEL Strike Forceのスタジオを、2021年にはソニー・ピクチャーズエンタテインメント傘下のGSN Gamesを買収した。今回のNianticの3タイトル買収も、そうした事業拡大の一環だと捉えられる。

2023年には、サウジアラビアの政府系ファンド、パブリック・インベストメント・ファンド(PIF)傘下で、ゲームとeスポーツ事業を展開するSavvy Games Group(サビー・ゲームズ・グループ)が、49億ドルでスコープリーを買収した。これにより、スコープリーは潤沢な資金を得て、ゲーム事業をさらに成長させていく基盤が整った。

日本市場についてウォルター氏は「世界でも有数のマーケット」「イノベーションで最前線を行っている市場」だと評価する。中でも注目しているのがIP(Intellectual Property:知的財産)だ。「日本には、世界中に羽ばたいている強いIPがあるので、世界中のゲーマーに届けたい」とウォルター氏は意気込む。Nianticから買収した3タイトルも、「ポケモン」「ピクミン」「モンスターハンター」という強いIPを持っており、これらのIPがスコープリーのゲーム事業をさらに拡大させると考えたようだ。

「私たちの目標は、何かを変えることではない」

スコープリーの買収の発表があった直後は、Nianticのゲームはサービス終了するのか、といった臆測がネットで見られたが、スコープリーのビジネス拡大の戦略や、IPをゲーム事業の武器にしたいという買収の意図を考えると、サービス終了はあり得ないことが分かる。一方、これまでのゲーム体験が維持されるのかは気になるところ。例えば、課金要素や広告が増えることがあれば、ゲーム体験は大きく損なわれる。

この点についてハビエル氏は、「私たちは、Niatnicが持っているビジョンに共鳴した。そういう意味で、私たちの目標は、何かを変えることではなく、逆にエンパワーをしたい」と話す。例えばポケモンGOについては、開発チームは一切変わらず、今後もポケモンGOのチームが主導権を持って開発を進めていく。スコープリーの買収によってゲームの体験が変わることはなく、継続していくことを、ハビエル氏は強調する。

ポケモンGOのチームリーダー、エド・ウー氏に、Pokemon GO Fest 2025の会場でお話をうかがったところ、スコープリーが現在の開発チームを尊重していることを強調する。「スコープリーは全面的にNianticのチームを信頼している。そこに自分たち(スコープリーのスタッフ)が加わって一緒にやろうというわけではない」というエド氏の言葉からも、開発体制にプラスの影響はあれど、マイナスの影響はないことが分かる。

「私はNianticのゲームに10年関わっているが、今の姿になったのは、これまで関わってくれたチームのおかげであり、同じチームを進化させ続けることで、今までのようにすてきなものができると信じている」(エド氏)

スコープリーの買収によって、運営元や開発元、ましてや開発チームが変わるわけでもない。あくまで「オーナーが変わる」という関係性であることを、Nianticの広報担当者も強調する。この点は誤解されやすいそうで、Niantic側もユーザーに対して丁寧に説明していく必要がありそうだ。

関連記事

ポケモンGOの「サービス終了はないのでご安心いただきたい」 Scopelyの買収についてNianticが改めてコメント

ポケモンGOの「サービス終了はないのでご安心いただきたい」 Scopelyの買収についてNianticが改めてコメント

Nianticが、ポケモンGOの新機能「GOスタンプラリー」の発表に先駆け、4月9日に説明会を実施。Scopelyの買収発表から、初めて公の場で説明をする場だった。同社広報が改めて、ポケモンGOを今後も継続する意向であることをコメントした。 Nianticが「ポケモンGO」事業をScopelyに売却 ゲームは継続、今後も「最高のプレイヤー体験を」

Nianticが「ポケモンGO」事業をScopelyに売却 ゲームは継続、今後も「最高のプレイヤー体験を」

Nianticが3月12日、「Pokemon GO(ポケモンGO)」「ピクミンブルーム」「モンスターハンターNow」事業を、米国のモバイルゲーム会社、Scopely(スコープリー)に35億ドルで売却することを発表。Scopelyに移管後も、これらのゲームやアプリの提供は継続する。 「Pokemon GO Fest 2025:大阪」は大盛況! 「剣盾」にちなんだ演出、「ボルケニオン」だけじゃない日本初実装ポケモンにも注目

「Pokemon GO Fest 2025:大阪」は大盛況! 「剣盾」にちなんだ演出、「ボルケニオン」だけじゃない日本初実装ポケモンにも注目

ポケモンGOの大型イベント「Pokemon GO Fest 2025:大阪」が、5月29日から6月2日まで開催されている。会場の万博記念公園には4つの生息地が設定されており、この生息地に合ったポケモンが、各エリアで出現する。今回の目玉は、「ザシアン(けんのおう)」「ザマゼンタ(たてのおう)」や「ボルケニオン」の登場だ。 「ポケモンGO」8周年 リリース当初からブレない思い、リアルイベント開催の舞台裏をNianticに聞く

「ポケモンGO」8周年 リリース当初からブレない思い、リアルイベント開催の舞台裏をNianticに聞く

5月の先代を皮切りに、6月にスペインのマドリッド、7月に米国のニューヨークで開催された「ポケモンGO」の大規模イベント「Pokemon GO Fest 2024」。2024年のGO FESTを、Nianticはどのような思いで開催してきたのか。そこには、リリースから8年たっても変わらない「思い」がある。 ポケモンGOに「GOスタンプラリー」登場、ポケストップを巡ってスタンプ集め 日本チームが独自に開発

ポケモンGOに「GOスタンプラリー」登場、ポケストップを巡ってスタンプ集め 日本チームが独自に開発

Nianticが4月10日、「ポケモンGO」向けの新機能「GOスタンプラリー」を発表した。特定の「ポケストップ」を訪れて、その場所のフォトディスクを回すと、スタンプを集められる。この機能は日本ユーザーに向けて、日本チームが独自に開発を進めてきた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ソニーの最上位イヤフォン「WF-1000XM6」発表 ノイキャンをさらに強化、スタジオ級の高音質を耳元へ (2026年02月13日)

- LINEが使える2つ折り「MIVEケースマ」が韓国から上陸、3万円台でスマホとケータイの「いいとこ取り」 (2026年02月12日)

- 「iOS 26.3」配信 公式「Androidに転送」機能を搭載、eSIM移行も可能に (2026年02月13日)

- 楽天モバイル、2026年は「ネットワーク強化の年」に 2000億円超を投じ、都市部や地下鉄の“5G化・増強”を加速 (2026年02月12日)

- PayPayの決済音を消せない2つの理由 (2022年06月22日)

- 半固体電池を搭載した「爆発しない充電器」発売、−40〜60度の環境下でも動作 ニューズドテックから (2026年02月12日)

- UQ mobileから「motorola edge 60」登場 防塵/防水対応+おサイフケータイ付きで約4.6万円 (2026年02月13日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- PayPayとVisaが戦略的提携、米国進出へ 日本でもPayPay加盟店とVisaの連携強化狙い (2026年02月12日)

- 80年代風デザインのBluetooth搭載ラジカセから新色ブルーとイエローが登場 サンワから (2026年02月12日)