AppleがAIで出遅れても“後追い”で十分な理由、iOS 26は新デザインでAndroidとの差別化が明確に:石野純也のMobile Eye(1/3 ページ)

米Appleは、6月9日(現地時間)に開発者向け会議WWDCの基調講演を開催した。例年通り、ここでは各デバイスに搭載される最新OSが発表されている。それぞれのバージョンが年号で統一され、次期iOSは「iOS 26」になる。同日から、デベロッパー用のβ版が配布されており、7月にはパブリックβも登場する見込みだ。正式版は、秋に登場する。

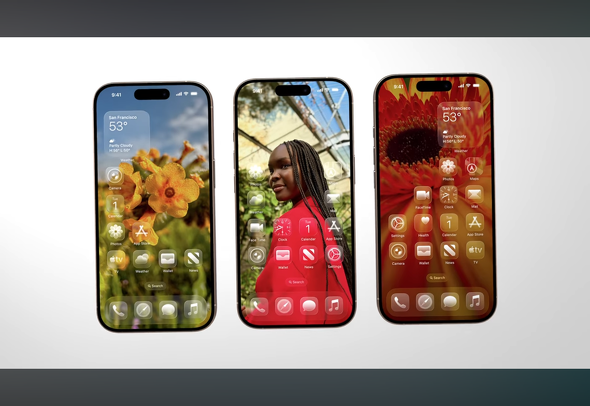

iOS 26は、他のOSと統一したデザインの「Liquid Glass」を採用しているのが特徴だ。単純なデザイン変更ではなく、iPhoneならではの強みを生かしたユーザーインタフェースになっており、Android陣営との差別化も図りやすい点は強みになる。その一方で、発表直後からAIの出遅れ感を指摘する声も相次いでいる。

確かに、一部の機能はAndroidの後追いになっている他、AIモデル自体の大幅なアップデートも発表されていない。Open AIやGoogleが次々と新しいAIモデルを投入しているのとは、対照的だ。ただ、AppleのビジネスモデルやApple Intelligenceを投入した目的を考えると、こうした指摘はやや的が外れているような印章も受ける。その理由を解説していきたい。

「Liquid Glass」が映し出す、AppleならではのUI戦略

Appleは、それぞれのデバイスに搭載されるOSのナンバリングを、「26」に統一した。バージョンがバラバラになっていたのを刷新したことで、いつ登場したOSかが判断しやすくなった。この背景には、初めて全てのOSでデザインを統一したことがある。「Liquid Glass」と呼ばれるUI(ユーザーインタフェース)がそれだ。iOS 26も、このLiquid Glassを元にデザインされている。

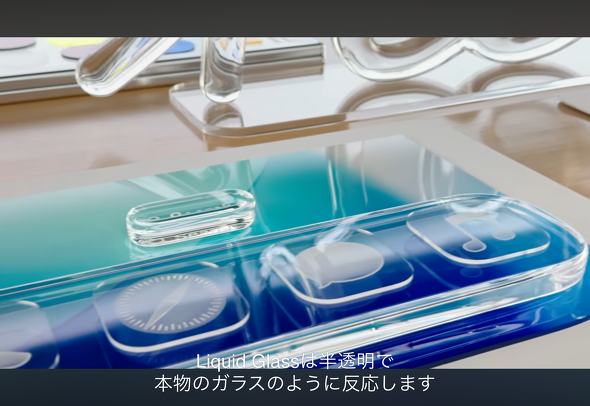

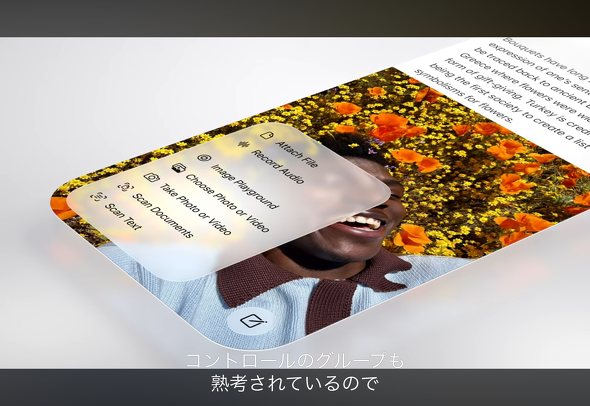

Glassという名の通り、ボタンやメニューなどのパーツが半透明になり、背景にあるコンテンツが見えるようになった。そのUIが、操作に合わせて変形していく。Glassの前に、液体を意味するLiquidとついている理由だ。このデザインによって、コンテンツがより際立つようになった他、操作も直感的になっている。ユーザーのやりたいことを妨げないUIといえそうだ。

単純なデザイン変更と思われがちだが、筆者には、Liquid GlassにAppleの立ち位置が色濃く反映されているように見えた。半透明で背景が見えるといっても、本物のガラスではないため、プロセッサが常時、背景に合わせて見え方を演算して映像を作り出している。しかも、それが動くと、瞬時に再計算が必要になる。端末のパワーが必要になるというわけだ。

これができるのは、iPhoneがハイエンド端末だけしかないからだ。2025年2月に登場した「iPhone 16e」は、その価格からミッドレンジに分類されることもあるが、プロセッサは他のiPhone 16と同じ「A18チップ」。処理能力は非常に高く、スマホの中ではトップクラスの性能を誇る。価格のバリエーションはあるものの、iPhoneにはエントリーモデルやミッドレンジモデルはない。

そのため、Liquid Glassのように負荷がかかりそうなユーザーインタフェースを採用しやすい。これがAndroidだと、プロセッサのバリエーションは多岐にわたる。Qualcommだけでも、Snapdragonは4シリーズから8シリーズまである。Snapdragon 8シリーズではしっかり動いても、Snapdragon 4シリーズだとカクカクしてしまうというのでは、OS共通のデザインとして採用するのが難しい。

言い換えるなら、自社でプロセッサの設計を手掛け、それを自社の端末に搭載し、かつプレミアム帯の端末にだけに限定されているAppleならではのデザインになっているということ。iOSのUIは模倣されやすいが、Liquid Glassのような仕掛けは単純にキャッチアップするのが難しい。Android陣営との差別化になるといえる。

関連記事

iOS 26は「iPhone XS/XR」が対象外に 「iPhone SE(第2世代)」は生き残る

iOS 26は「iPhone XS/XR」が対象外に 「iPhone SE(第2世代)」は生き残る

Appleが2025年秋にiOSの新バージョン「iOS 26」を提供する。対象機種はiPhone 11以降のモデル。iPhone XS/XRは対象外となった。 「Apple Intelligence」の日本語解禁で“スマホのAI競争”が激化 Android陣営とは何が違うのか

「Apple Intelligence」の日本語解禁で“スマホのAI競争”が激化 Android陣営とは何が違うのか

Apple Intelligenceが日本語に対応したことで、スマートフォンのAI競争が激化しつつある。AIエージェント化ではAndroidが一歩リードしているが、雌雄を決するほどの差にはなっていない。AIスマホがユーザーの買い替えを促進していることを示唆するデータも出ている。 iOSが18から19ではなく一気に「26」へ飛んだ2つの理由

iOSが18から19ではなく一気に「26」へ飛んだ2つの理由

Appleが6月9日(現地時間)に発表した「iOS 26」では、全体のデザインが大きく変わった。iOSの語尾にある数字が気になる。なぜ18から一気に26へ飛んだのか。 デザイン刷新の「iOS 26」発表 「通話スクリーニング」「保留アシスト」で“電話”が便利に リアルタイム翻訳も可能に

デザイン刷新の「iOS 26」発表 「通話スクリーニング」「保留アシスト」で“電話”が便利に リアルタイム翻訳も可能に

米Appleが6月9日(現地時間)、iOSの最新バージョン「iOS 26」を発表した。iOS 26では、iOS 7以来となるデザインの刷新を行い、「Liquid Glass」という半透明素材をグラフィックに用いている。迷惑電話や迷惑メールを効率よく判別する新機能も搭載する。 iOS 26の新機能、「Google Pixelなら今すぐ使えます」 Google JapanがXにポスト

iOS 26の新機能、「Google Pixelなら今すぐ使えます」 Google JapanがXにポスト

「突然ですが、以下の機能が Google Pixel なら今すぐ使えます」。Google Japanが6月10日の13時45分に、Xでポストしたものだ。リアルタイム翻訳、通話スクリーニング、かこって検索などを紹介している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ソフトバンク、短期解約を繰り返す「ホッピングユーザー」を抑制 その理由は? (2026年02月09日)

- 「iPhoneの調子が悪いです」の文言、なぜアイホンのFAQに? 実はAppleと深く関係 (2026年02月08日)

- 総務省有識者会議が「手のひら返し」な我が国への示唆――日本を国際標準から遅れさせたのは自らの愚策のせい (2026年02月08日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- 楽天モバイル、1000万回線突破も残る「通信品質」の課題 5G SAの早期導入とKDDIローミング再延長が焦点に (2026年02月07日)

- Googleが台湾のPixel開発拠点を公開 「10 Pro Fold」ヒンジ開発の裏側、“7年サポート”を支える耐久テスト (2026年02月09日)

- KDDI、楽天モバイルとの「ローミング重複エリア」を順次終了 松田社長が言及 (2026年02月06日)

- auの「iPhone 17(256GB)」、MNPとUQ mobileからの乗り換えで2年6400円に (2026年02月09日)

- 東京アプリ、PayPayがポイント交換先に追加される可能性は? 広報に確認した (2026年02月05日)

- 東京アプリ、PayPayとWAON POINTをポイント交換先に追加 交換時期は「決まり次第案内」 (2026年02月09日)