ヤマハ“音作り”の総本山を訪ねて――NEC製PCのサウンドシステムに迫る:NEC×ヤマハ

静岡県磐田市にあるヤマハの豊岡工場は、1970年の設立から44年の歴史を数える同社の生産拠点の1つだ。もともと管楽器の製造を主としていたが、現在は弦楽器や打楽器、電子楽器、音響機器といったさまざまなジャンルの製品を扱うとともに、音に関する研究や開発まで行う一大拠点としてヤマハを支えている。いわば総合楽器メーカーであるヤマハの“音作り”の総本山といっていい。

また、オーディオ用アンプICやDSPといった半導体事業、オーディオ信号処理技術など、音・音楽に関することであればなんでも、幅広い技術開発を行っている。PC USERの読者であればご存じの通り、同社が開発した歌声合成技術である「VOCALOID」はあまりにも有名だ。

工場の中を実際に見学して抱いた感想は「巨大な工房」。1400人が従事する巨大な工場だが、ひとりひとりが“職人の技術”で楽器を作り上げている。トランペットを木槌で2000回以上叩く(音質がよくなると言われている)「ハンマリング」と呼ばれる作業や、サックスのベルの部分に0.1ミリの深さで彫刻を施す作業など、人の手で行われる工程も多い。まさに職人芸

工場の中を実際に見学して抱いた感想は「巨大な工房」。1400人が従事する巨大な工場だが、ひとりひとりが“職人の技術”で楽器を作り上げている。トランペットを木槌で2000回以上叩く(音質がよくなると言われている)「ハンマリング」と呼ばれる作業や、サックスのベルの部分に0.1ミリの深さで彫刻を施す作業など、人の手で行われる工程も多い。まさに職人芸さて、今回そのヤマハ豊岡工場で、NEC製PCに搭載されたサウンドシステムに関するメディア向け説明会が開催された。NECは2009年(秋冬モデル)からヤマハと共同でオーディオ機能を開発し、搭載モデルのラインアップを拡大してきた。

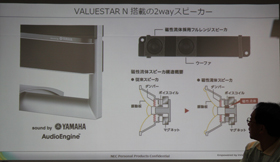

具体的には、一体型デスクトップPCの「VALUESTAR W」(2009年)シリーズにSR-Bass対応の2.1チャンネルサウンドシステムを搭載したのを皮切りに、FR-Port対応スピーカーを搭載した「VALUESTAR N」(2010年)や「LaVie L」(2011年)、磁性流体を用いた2WAYスピーカーを備える「VALUESTAR N」(2013年)などを投入し、年々その技術を発展させている。

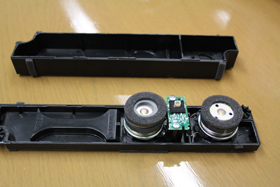

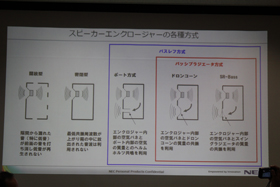

ヤマハ研究開発統括部第2研究開発部の新井明氏。NECに搭載されるスピーカーのハードウェア部分を手がける(写真=左)。2009年当初の「VALUESTAR W」に搭載されたスピーカーは、低域を強化しやすいバスレフ方式の中でも音質の高いSR-Bass方式を用いていたが、その後、技術開発が進みポート方式でもノイズを抑えることが可能になったため、機構の簡単なポート方式に移行している

ヤマハ研究開発統括部第2研究開発部の新井明氏。NECに搭載されるスピーカーのハードウェア部分を手がける(写真=左)。2009年当初の「VALUESTAR W」に搭載されたスピーカーは、低域を強化しやすいバスレフ方式の中でも音質の高いSR-Bass方式を用いていたが、その後、技術開発が進みポート方式でもノイズを抑えることが可能になったため、機構の簡単なポート方式に移行している

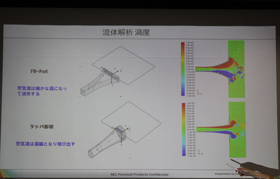

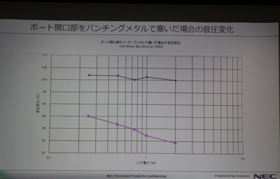

従来のポート方式とFR-Port方式のシミュレーション図。後者は排出される空気流が乱れるため(広がろうとする空気を強制的に上下に押しつぶす)、気流を効率的に減少させることができるという。音圧変化を見ても、従来のポート(グラフ下の折れ線)ではパワーを上げると75%くらいまで効率が下がるのに比べて、FR-Port(グラフ上の折れ線)では減衰がほとんどない

従来のポート方式とFR-Port方式のシミュレーション図。後者は排出される空気流が乱れるため(広がろうとする空気を強制的に上下に押しつぶす)、気流を効率的に減少させることができるという。音圧変化を見ても、従来のポート(グラフ下の折れ線)ではパワーを上げると75%くらいまで効率が下がるのに比べて、FR-Port(グラフ上の折れ線)では減衰がほとんどない

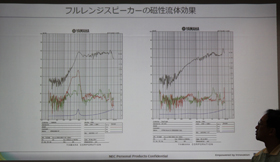

2012年には「VALUESTAR N」に磁性流体を用いた2WAYスピーカーを採用。磁性流体がダンプ台(メカニカルなフィルタ素子)として働き、音圧特性にあわせたひずみを消すことができたという。データ(青い曲線がインピーダンス。赤い線がひずみ)を見ても、通常のもの(左)に比べて、磁性流体を用いた場合は山がなくなっているのが分かる

2012年には「VALUESTAR N」に磁性流体を用いた2WAYスピーカーを採用。磁性流体がダンプ台(メカニカルなフィルタ素子)として働き、音圧特性にあわせたひずみを消すことができたという。データ(青い曲線がインピーダンス。赤い線がひずみ)を見ても、通常のもの(左)に比べて、磁性流体を用いた場合は山がなくなっているのが分かるこのように、NEC製PCに搭載されるヤマハ製スピーカーは、年々改良が施されている。そして2014年の夏モデルでは、DSP機能をソフトウェア化した「Audio Engine」を搭載したのがトピックだ。

これによって、例えばPC本体とスピーカーの位置による反射や回折によって、音が耳に届くまでに高域が失われたり、音がそろわなくなるといった現象をソフトウェアでリアルタイムに補正できるようになる。実際に「VALUESTAR N」で体験してみたところ、本体下部についたスピーカーの音が、位相や遅延を効果的に補正して、あたかもPC正面から鳴っているように聞こえた。

このほか、これまで同社が培ってきたコンサートホール設計の技術を用いたサラウンド効果や、脳の錯覚を利用して、実際には再生されていない低域音を認識させるとユニークな高音質化を実現している。

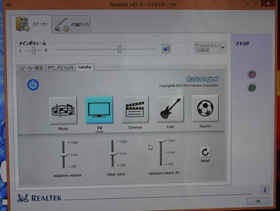

ヤマハ半導体事業部技術開発グループの石田厚司技師がDSPのソフトウェア化を担当。「Audio Engine」を搭載する2014年夏の「VALUESTAR N」「VALUESTAR S」「LaVie L」は、Music/TV/Cinema/Live/Sportsのプリセットそれぞれで、音量のばらつき補正や人の声をクリアにする効果、サラウンド効果などを調節できる

ヤマハ半導体事業部技術開発グループの石田厚司技師がDSPのソフトウェア化を担当。「Audio Engine」を搭載する2014年夏の「VALUESTAR N」「VALUESTAR S」「LaVie L」は、Music/TV/Cinema/Live/Sportsのプリセットそれぞれで、音量のばらつき補正や人の声をクリアにする効果、サラウンド効果などを調節できるこれまでPCの新製品リリースでは、新デザインへの言及やCPU性能といったスペック面での強化を詳しく説明することはあっても、ことサウンドについては一言「音質強化」とのみ触れられるにとどまり、具体的な内容は分からないことが多かった。しかし、今回実際に、共同開発を行っているヤマハの技術者を訪ね、音質の違いを体験してみると、「お客さまによりよい音を提供したい」と語る両社の熱意を強く感じた。NECのPCはこれからも豊かなサウンドでユーザーを楽しませてくれるはずだ。

関連記事

2014年PC夏モデル:Windows 8.1 Update導入にヤマハ共同開発の音響技術──NEC「LaVie/VALUESTAR」新モデル

2014年PC夏モデル:Windows 8.1 Update導入にヤマハ共同開発の音響技術──NEC「LaVie/VALUESTAR」新モデル

NECが2014年夏商戦モデルを発表。全モデルのOSを最新のWindows 8.1 Updateにしたほか、バリュークラスの薄型ボディ採用、CPUの強化などを施している。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 6500円でデスクに新風! Thermalrightの小型液晶がヒット、背景にメモリ高騰? (2026年02月09日)

- ワコムが安い? 驚きの2025年を振り返り メモリ高騰におびえる2026年の「自作PC冬眠」と「次世代CPU」への期待 (2026年02月12日)

- キンタロー。も驚くほぼ「入力ゼロ」の“次世代”確定申告 2026年の弥生は3つのAI活用とデスクトップ製品強化を両輪に (2026年02月12日)

- 新ARグラス「XREAL 1S」を試す 解像度と輝度が向上、BOSEサウンドで没入感アップ “3D変換”も大きな魅力 (2026年02月10日)

- 元Appleのジョナサン・アイブが手掛けるフェラーリ初EVの内装デザイン公開 物理ボタンとデジタルの融合 (2026年02月10日)

- マウス社長が3日間“フル参戦”した理由とは? 大阪・梅田のど真ん中で起きた“eスポーツ×地域振興”の化学反応 (2026年02月11日)

- アイ・オー、拡張ドック機能を備えたType-C接続対応の27型4K液晶ディスプレイ (2026年02月12日)

- 手のひらサイズの小型PCがお得に! GEEKOMが「冬セール」を開催中 (2026年02月12日)

- 「雲」から降りてきたAIは「パーソナル」な存在になれるのか――開催から1カ月経過した「CES 2026」を振り返る (2026年02月12日)

- ASRock、“CPU起動トラブルを解決”するSocket AM5マザー用のβ版BIOSを公開 (2026年02月10日)