「ユーザー数日本が一番」――新興ブラウザ「Vivaldi」 「Opera」創業者語る「ユーザーは友人」とは(2/2 ページ)

Operaユーザーが試して便利だった「6つのカスタマイズ機能」

Vivaldiの最大の魅力は「カスタマイズ性」だ。筆者はこれまでOperaユーザーだったが、共通点が多いVivaldiは受け入れやすく、さらに独自機能は作業効率を大幅に高めてくれた。実際に試用し、特に便利だった6つの機能を紹介したい。

まず、「タブスタック機能」では、複数のタブをひとまとめにして管理できる。似たページをグルーピングし、タブにカーソルを合わせると、スタックされているタブのサムネイルが表示される。

「タブタイリング機能」では、同一タブ画面に複数のページを並べて表示させられる。タブやウィンドウをいくつも開いて、見たいページを探すのに苦労しているユーザーにとってはうれしい。

「ノート機能」では、ページ内の保存したい箇所、ページのURL、保存日時を記録でき、スクリーンショットやファイルを添付することも可能。後日ページを再度閲覧したい際に使える。

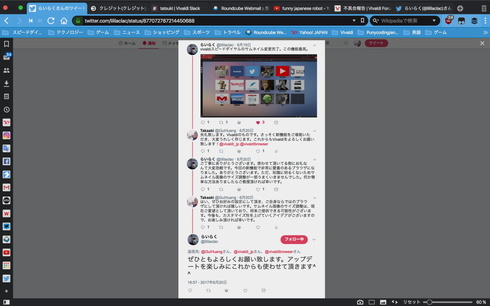

「パネル機能」では、閲覧中のページとは別に、登録したページをブラウザ内に常時表示させておける。SNSやチャットアプリ、ニュースサイトの最新状況をタブを切り替えることなく確認できる。

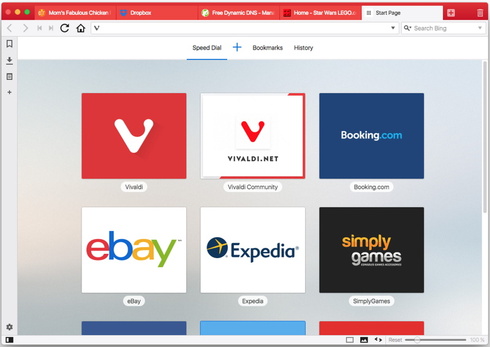

Operaでも健在の「スピードダイヤル機能」では、新規タブを開くと登録済みのページのスクリーンショットが表示される。ブックマークの一覧をわざわざ開く手間が省ける。

「ブラウザの色」もカスタマイズされる。例えば、Twitterを閲覧中はおなじみの水色に、Facebookを開いているときは青色に。閲覧中のページに合わせてカメレオンのように変化し、ブラウザがページのデザインに溶け込むことで、操作がより直感的になりそうだ。

この他、ブックマークしたページにニックネームを割り当て、そのニックネームを検索バーに入れて検索結果に呼び出したり、キーボードのショートカットやマウスジェスチャーを自由に登録したりもできる。

カスタマイズすればするほどユーザーに馴染む。OperaのDNAを引き継ぎつつ、それを超える快適さを感じられた。筆者もOperaから乗り換えようとしているところだ。

「友人」のように接し、日本のユーザーコミュニティーが活発に

冨田氏によると、全ユーザーのうち約15%が日本のユーザーで世界一。読者の中にもユーザーがいるかもしれない。

日本のユーザーコミュニティーは実にアクティブで、各人はボランティアにもかかわらず、SkypeやSlackを通じて不具合の報告など製品に関するフィードバックがカジュアルに行われている。ユーザーとのやりとりの中から新機能のアイデアが生まれることもあると冨田氏は明かす。

日本のコミュニティーが活発な背景には、Opera時代から日本にオフィスがあり、ヨン氏と冨田氏が以前からユーザーと積極的に交流をしてきた経緯がある。Vivaldiも、公開当時から日本に広報担当者を置き、SNSで日本語で積極的に情報を発信してきた。

初期はOperaから乗り換えるユーザーがほとんどだったが、今では口コミを通じて全くの新規ユーザーも増えてきている。特に日本のユーザーは、カスタマイズ性とユーザーの手に馴染むブラウザに対する期待と要求のレベルが高いそうだ。

現在は「ソプラノ」というボランティアのテスターチームともに、選任のQA(品質保証)担当がユーザーからのフィードバックを開発チームに報告しており、日本語特有の不具合への対応スピードも上がっているそうだ。

ヨン氏は「ユーザーと顧客」の関係ではなく「友人」のように接し、友人にそうするように耳を傾け、安全かつ幸せな体験を提供することを大事にしている。今後はさらにユーザーインタフェースの質を向上させ、よりカスタマイズ性の高いブラウザを実現していく考えだ。

最後に冨田氏に今後の目標について尋ねたところ、以下のように返ってきた。

「あえて挙げるのならば、会社として黒字化できるユーザー数300万をいち早く達成することでしょうか。しかし、われわれが重視しているのは、定量的な目標よりもユーザーとの関係とより満足できるソフトウェアの開発です。黒字化できても自分たちが誇りを持てる製品とそれに伴うユーザーコミュニティーがなければ意味がないと考えています」

ライター

取材・文:橋本沙織、岡徳之

関連記事

Windows 10の大型アップデートは「Fall」なのか「Autumn」なのか問題

Windows 10の大型アップデートは「Fall」なのか「Autumn」なのか問題

2017年秋に配信される予定のWindows 10次期大型アップデートと言えば「Fall Creators Update」だが、季節の秋を「Fall」ではなく「Autumn」と呼ぶ地域ではどう紹介されているのか。 iPod nano、Adobe Flash、MS Paint……かつて大事だったものが続々と終了へ

iPod nano、Adobe Flash、MS Paint……かつて大事だったものが続々と終了へ

思えば、PCやインターネットの世界も遠くまで来たものです。 人気スマホ、ゲーム機……発売日に潤沢な在庫がないのはなぜ?

人気スマホ、ゲーム機……発売日に潤沢な在庫がないのはなぜ?

人気の高いスマホやゲーム機では、発売直後に必ずと言っていいほど品薄が発生する。なぜメーカーは発売日に潤沢な在庫を用意できないのだろうか。 人気スマホ、ゲーム機……発売日に潤沢な在庫がないのはなぜ?

人気スマホ、ゲーム機……発売日に潤沢な在庫がないのはなぜ?

人気の高いスマホやゲーム機では、発売直後に必ずと言っていいほど品薄が発生する。なぜメーカーは発売日に潤沢な在庫を用意できないのだろうか。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 32GBメモリが6万円切り、2TB SSDは3.3万円から 価格上昇が続くアキバで見つけた高コスパパーツ (2026年02月07日)

- スパコン「富岳」×モーションキャプチャで見えた金メダルへの「空気のつかみ方」 (2026年02月08日)

- アドビが「Animateの販売終了」を撤回/メモリ高騰を受けRaspberry Piの一部モデルが再値上げ (2026年02月08日)

- ロジクールの「MX MASTER 4」とマウスパッドのセットが1万9400円に (2026年02月06日)

- 宅内ネットワーク環境の10G化に適した「TP-Link DS108X」が13%オフの4万803円に (2026年02月06日)

- JIS配列の2つ折りキーボード「Ewin 折りたたみ Bluetooth キーボード」が32%オフの2699円に (2026年02月06日)

- ソニーとTCLの合弁が意味する「新しいソニー」の完成形――ソニーが“家電企業”の殻を脱いだ日 (2026年02月06日)

- 自宅のどこでも本格サウンドが楽しめる「Bose SoundLink Home Bluetooth Speaker」が3.3万→2.3万円に (2026年02月05日)

- Insta360初ドローン「Antigravity A1」実機レポ 360度カメラが生む“空中を自由に見渡す”没入感とは? (2026年02月06日)

- マウスコンピューターやユニットコムの親会社「MCJ」がMBOで非上場化へ ベインキャピタル傘下のファンドがTOBを実施 (2026年02月06日)