いよいよ解禁!「Wi-Fi 6E」は何がすごい? 「Wi-Fi 6」との違いは? どんなモデルがある?(1/3 ページ)

既報の通り、9月2日付で日本国内において6GHz帯の電波(5925〜6425MHz/500MHz幅)を無線LANで使えるようになった。

本件と関係するキーワードの1つに「Wi-Fi 6E」というものがある。昨今、ノートPCやスマートフォンなどで良く聞く言葉だが、今までの「Wi-Fi 6」と何が違うのだろうか。使うにはどのようなデバイスが必要なのだろうか。簡単に解説していきたい。

Wi-Fi 6E=6GHz帯“も”使えるWi-Fi 6

簡単に説明すると、Wi-Fi 6Eは6GHz帯の電波“も”利用できるWi-Fi 6のことである。

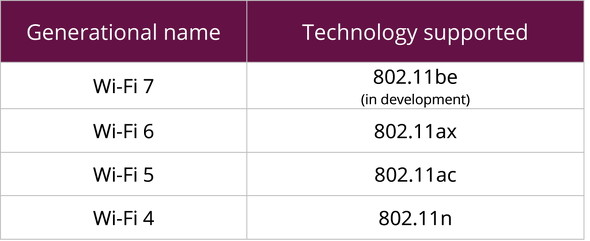

Wi-Fi 6は、「IEEE 802.11ax」という国際規格に基づく無線LANに付けられたブランド名だ。名付け親は、無線LANに関する業界団体「Wi-Fi Alliance」である。

「なんで『6』なの?」という点だが、無線LANに関する国際規格である「IEEE 802.11シリーズ」のうち、無線通信の規格を世代順に並べるとIEEE 802.11axが「第6世代」に相当することに由来する。具体的には世代/ブランド名と規格名は以下のような相関関係を持つ。

- 第1世代:IEEE 802.11/IEEE 802.11b(2.4GHz帯)

- 第2世代:IEEE 802.11a(5GHz帯)

- 第3世代:IEEE 802.11g(2.4GHz帯)

- Wi-Fi 4(第4世代):IEEE 802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)

- Wi-Fi 5(第5世代):IEEE 802.11ac(5GHz帯)

- Wi-Fi 6(第6世代):IEEE 802.11ax(2.4GHz/5GHz帯/6GHz帯)

- Wi-Fi 7(第7世代):IEEE 802.11be(同上、規格策定作業中)

通信容量の増加(広帯域化)を見越して、IEEE 802.11axは6GHz帯でも通信することを想定して制定された。しかし、6GHz帯の電波は従来、各国においてライセンスバンド(利用に当たって規制当局からの免許取得が必要な帯域)として運用されてきたため、まずは従来の2.4GHz帯と5GHz帯にのみ対応することになった。

そしてIEEE 802.11ax規格のうち、2.4GHz/5GHz帯での通信に対応することを意味するブランドとして登場したのが「Wi-Fi 6」である。

「規格名だと技術の新旧が分かりづらい」という課題に対し、Wi-Fi Allianceはブランドとして世代名を付与することにした。IEEE 802.11axは第6世代に相当するため「Wi-Fi 6」なのである(出典:Wi-Fi Alliance)

「規格名だと技術の新旧が分かりづらい」という課題に対し、Wi-Fi Allianceはブランドとして世代名を付与することにした。IEEE 802.11axは第6世代に相当するため「Wi-Fi 6」なのである(出典:Wi-Fi Alliance)2.4GHz/5GHz帯での通信に対応するブランドを「Wi-Fi 6」とするからには、後々登場することになる6GHz帯でも通信できるデバイスには“別の”ブランドを付与する必要がある。かといって、6GHz帯を使うとはいえ通信規格には変更がないため、数字を進める訳にも行かない。

そこで、6GHz帯にも対応するWi-Fi 6デバイスのブランドは、「Extended(拡張)」という意味の「E」を付けて「Wi-Fi 6E」とすることになった。「E」の有無で6GHz帯への対応の有無を見分けられるということである。

なお、Wi-Fi Allianceの相互接続認証「Wi-Fi CERTIFIED 6」では、Wi-Fi 6とWi-Fi 6E共に同じロゴを利用している。そのため、同認証を取得していて、かつ6GHz帯にも対応する製品を探すには、パッケージにある「Wi-Fi 6E対応」「6GHz帯対応」といった補足説明も合わせて確認する必要がある。

関連記事

「Wi-Fi 6E」ついに解禁――総務省が6GHz帯の無線LAN利用を認める省令を公布 即日施行

「Wi-Fi 6E」ついに解禁――総務省が6GHz帯の無線LAN利用を認める省令を公布 即日施行

日本において、ついに6GHz帯を使う「WI-Fi 6E」の利用が合法化された。今後、Wi-Fi 6E対応の無線LANルーターなどが順次登場するものと思われる。 国内での「Wi-Fi 6E」実現に向けて大きな前進 総務省の審議会が「6GHz帯無線LANの導入のための技術的条件」を答申

国内での「Wi-Fi 6E」実現に向けて大きな前進 総務省の審議会が「6GHz帯無線LANの導入のための技術的条件」を答申

スマートフォン、タブレットやスマートフォンで対応機種が増えている「Wi-Fi 6E」だが、日本では法制度が整備されていない影響で利用できない。そんな中、総務省の情報通信審議会がWi-Fi 6Eに関する技術的要件を総務大臣に答申した。今後、国内でのWi-Fi 6E利用を“合法”とするための手続きが進むことになる。【更新】 Wi-Fi 6E対応無線LANルーター製品が解禁 バッファロー/NECから発表

Wi-Fi 6E対応無線LANルーター製品が解禁 バッファロー/NECから発表

9月2日の電波法省令改正により家庭用として利用可能となったWi-Fi 6E規格に対応した無線LANルーター製品バッファローとNECから発表された。 「つながらない」をなくしたい――バッファローがWi-Fi 6ルーター/中継機の「Wi-Fi EasyMesh」対応を進める理由

「つながらない」をなくしたい――バッファローがWi-Fi 6ルーター/中継機の「Wi-Fi EasyMesh」対応を進める理由

バッファローが、販売終了したものを含む全てのWi-Fi 6ルーター/中継機を「Wi-Fi EasyMesh」に対応させる方針を発表した。新モデルだけ対応するという選択肢もある中で、過去モデルも含めて対応するのはなぜなのだろうか。担当者に話を聞いた。 手頃な価格でメッシュWi-Fiを構築 バッファローのWi-Fi 6ルーター/中継機が「Wi-Fi EasyMesh」に対応へ

手頃な価格でメッシュWi-Fiを構築 バッファローのWi-Fi 6ルーター/中継機が「Wi-Fi EasyMesh」に対応へ

バッファローが、Wi-Fi 6ルーター/中継機を「Wi-Fi EasyMesh」対応とする方針を表明した。ファームウェアの更新によって、メーカーを問わずWi-Fi EasyMesh対応機器とメッシュWi-Fi環境を構築できるようになる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 没入感抜群の360度ドローン「Antigravity A1」を楽しむには“国の許可”が必要? 知っておくべき航空法の基礎と申請のリアル (2026年02月20日)

- Copilot+ PCの「Dell 14 Plus」がセールで約12万円に (2026年02月19日)

- 日本初の限定Echo Dotは「ドラえもん」! 価格はあえての「1万1293円」 (2026年02月19日)

- ホール効果スティックで高耐久、精密な操作を実現する「BIGBIG WON BLITZ2 TMR コントローラー」がセールで9027円に (2026年02月19日)

- 繰り返し使える「充電式カイロ」5製品を試す そもそもリチウムイオン電池内蔵で温めても大丈夫? (2026年02月20日)

- Ryzen AI Max+ 395搭載で驚異の性能 着脱バッテリー&水冷対応の「OneXFly APEX」と天空オリジナルUMPCを見てきた (2026年02月20日)

- Googleが「Pixel 10a」発表 499ドルでフラッグシップ級のAI機能を搭載 AirDropや衛星SOSも対応 (2026年02月19日)

- 手首への負担を抑えて快適に入力できる「Ewin エルゴノミクス キーボード」が15%オフの8483円に (2026年02月19日)