「iPhone 15 Pro」のカメラ使いこなし術 “写真機”としての進化を作例とともに振り返る:本田雅一のクロスオーバーデジタル(1/5 ページ)

異論はあるだろうが、Appleはある時からiPhoneの内蔵カメラを“写真機”に近づけることを意識していた。あえて写真機と漢字で書いているのは、フィルム時代から続く写真撮影の機材というニュアンスを込めて、である。

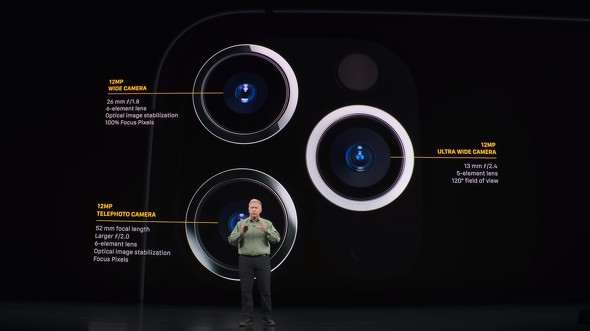

このことが明言されたのは、「iPhone 11 Pro」が発表された時だ。フィル・シラー上席副社長(当時)は、自らの趣味でもある写真の世界にコンピューティング技術で近づきたいと話した。実はこの時、筆者はまだ「単なるセールストークなのだろう」と思っていた。

iPhone 11 Proが世に出た2019年といえば、中国Huawei(華為技術)のスマートフォンが、独自の画像処理技術によって「カメラの画質が劇的に良くなった」との評判を得た頃合いと重なる。Huaweiの手法は、AI(人工知能)的な処理で被写体の識別や分離を行い、積極的な画像処理を行う、というものだった。ただし当時は、満開の桜が「雪景色」になってしまうなど、画像処理が行きすぎて写真としては成立しない「写り」となってしまうことも少なくなかったが……。

Appleは、そのトレンドを追いかけたというよりも、時代的にスマホのカメラが大きく進化するための“道具”がそろい始めたがゆえに、そのような方向性に歩みを進めることにしたと考えるのが妥当だろう。

先日発売された最新モデル「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」も、2019年に打ち出した方向性を引き継ぎつつ、さらなる進化を遂げている。過去を振り返りつつ、どう進化したのか作例を交えて紹介しよう。

おことわり

本記事で使われている写真(画像)ファイルの一部は、元のファイル(HEIF形式)をJPEG形式に変換した上で掲載しています。

iPhoneが大切にするのは写真が“生まれる”プロセス

iPhone 11 Proは、Appleが「セマンティックレンダリング」と呼ぶ信号処理手法を初めて導入したモデルとなる。

セマンティックレンダリングは、CMOSセンサーが捉える光の情報をさまざまな角度から分析しつつ、被写体の分離、識別などを経て、さらには複数フレームの情報を参照するマルチタップ処理なども取り入れながら、人間が写真現像を行うプロセスをコンピュータで“再現”しようとする考え方だ。

もちろん、人間による写真の現像と全く同じ、とはならない。しかし、被写体や背景内の様子を分析することで、被写体ごとに最適化された、より丁寧な現像プロセスを行おうという発想に立っている。

コンピュータの演算能力を活用した写真技術、つまり「コンピュテーショナルフォトグラフィー」を志向している点はAppleとHuaweiで共通しているが、そのアプローチは全く異なるのだ。

NPU(AIプロセッサ)を活用した「コンピュテーショナルフォトグラフィー」という観点では、Huaweiが2018年に発表した「HUAWEI P20シリーズ」の存在は外せない(参考記事)。発表内容を振り返ると、AppleがiPhone 11 Proから訴求している「セマンティックレンダリング」とは違うアプローチだったことがよく分かる

NPU(AIプロセッサ)を活用した「コンピュテーショナルフォトグラフィー」という観点では、Huaweiが2018年に発表した「HUAWEI P20シリーズ」の存在は外せない(参考記事)。発表内容を振り返ると、AppleがiPhone 11 Proから訴求している「セマンティックレンダリング」とは違うアプローチだったことがよく分かる当時、Appleとしては珍しく、本社において数名のエンジニアが「カメラ画質をどう改善したか」についてインタビューに応じてくれた。エンジニアと聞くと、ソフトウェアや半導体の専門家を思い浮かべるが、デジタルカメラの本体やセンサーといった要素技術を開発していた人はもちろん、プロのフォトグラファーも巻き込んでiPhoneのカメラを作り込んでいたことが印象に残っている。

写真機として、iPhoneのカメラをどう作りたいのか、何をできるようにするのか――さまざまな検討をした上で、必要な信号処理の手法を考案し、独自開発のSoCの仕様を決めていったという(発売の3年前から、写真品質を高めるために必要な性能要件を盛り込んだそうだ)。

その後、iPhone 15に至るまでの間に、Appleは独自SoCにさまざまな改良を加えているが、いずれの世代でもカメラ画質を進化させるための性能や機能を組み込んだきた。

その進化を、iPhone 15 Proを通して見てみよう。

関連記事

「iPhone 13」「13 Pro」を試して分かったこだわりの違い コンピュテーショナルフォトグラフィーはここまで進化した

「iPhone 13」「13 Pro」を試して分かったこだわりの違い コンピュテーショナルフォトグラフィーはここまで進化した

これまでiPhoneのファーストインプレッションでは、SoCとその使い方といった視点でコラムを書くことも多かったが、今回の「iPhone 13」世代ばかりはカメラにかなりフォーカスした記事にせざるを得ない。評価用端末を使い始めてすぐにそう感じた。 スマホ選びに悩んだら「iPhone 14 Pro」がベストか? iPhone 14シリーズを使い比べて分かったこと

スマホ選びに悩んだら「iPhone 14 Pro」がベストか? iPhone 14シリーズを使い比べて分かったこと

間もなく、「iPhone 14」「iPhone 14 Pro」「iPhone 14 Pro Max」が発売される。例年の新型iPhoneと比べると、「非Pro」と「Pro」の差が大きめである印象だが、実際の所はどうなのだろうか。実際に使い比べて検証してみよう。 「連係カメラ」でiPhoneとMacの配信画質が格段にアップ! Webカメラとの決定的な違い

「連係カメラ」でiPhoneとMacの配信画質が格段にアップ! Webカメラとの決定的な違い

Appleが「WWDC22」で発表した、iPhoneとMacを使った「連係カメラ」機能は、思った以上にビデオ会議や配信などで役立ちそうだ。 基本の「iPhone 11」か、冒険の「11 Pro」か 現地取材で分かった違い

基本の「iPhone 11」か、冒険の「11 Pro」か 現地取材で分かった違い

米Appleのスペシャルイベントで発表された「iPhone 11」と「iPhone 11 Pro」シリーズ。基調講演から感じ取れたメッセージと、実機に触れたインプレッションを現地からお届けする。 「iPhone 11」「11 Pro Max」を試して実感したカメラ大幅進化 そして将来の強みとは

「iPhone 11」「11 Pro Max」を試して実感したカメラ大幅進化 そして将来の強みとは

9月20日の販売開始に先駆けて数日間、「iPhone 11」「iPhone 11 Pro Max」を試用した。進化したカメラの実力を中心として、実機に触れて試してみたインプレッションをお届けする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 10万円切りMacが17年ぶりに復活! 実機を試して分かったAppleが仕掛ける「MacBook Neo」の実力 (2026年03月10日)

- 「MacBook Neo」を試して分かった10万円切りの衝撃! ただの“安いMac”ではなく絶妙な引き算で生まれた1台 (2026年03月10日)

- きょう発売の「MacBook Neo」、もうAmazonで割安に (2026年03月11日)

- 新型「MacBook Air」はM5搭載で何が変わった? 同じM5の「14インチMacBook Pro」と比べて分かったこと (2026年03月10日)

- セールで買った日本HPの約990gノートPC「Pavilion Aero 13-bg」が想像以上に良かったので紹介したい (2026年03月11日)

- リュック1つで展示会セミナーの音響セット構築レポ 現場で得た“2.4GHz帯混信地獄”を生き抜く教訓 (2026年03月11日)

- 最新Core Ultra X7 358Hの破壊力! 16型OLED搭載で内蔵GPUがディスクリート超え!? Copilot+ PC「Acer Swift 16 AI」レビュー (2026年03月10日)

- 12機能を凝縮したモニタースタンド型の「Anker 675 USB-C ドッキングステーション」が27%オフの2万3990円に (2026年03月11日)

- 出張や通勤で荷物が増えても安心な「ミレー ビジネスリュック EXP NX 20+」が27%オフの1万3865円に (2026年03月10日)

- 「iPhone 17e」実機レビュー! 9万9800円で256GB&MagSafe対応 ベーシックモデルの魅力と割り切り (2026年03月09日)