「マイナ免許証」運用開始! 早速発行してもらった(オンライン講習目当てなら注意点あり)(1/2 ページ)

3月24日、個人番号カード(マイナンバーカード)を運転免許証として利用できる、いわゆる「マイナ免許証」の運用が始まりました。

以前の記事でも触れた通り、既に運転免許証を持っている人も、更新前にマイナ免許証への切り替え、あるいは併用(追加)も可能です。今回、併用するための手続きをしてきましたので、注意点とあわせてレポートします。

おことわり

マイナ免許証に関する手続きの方法は、お住まいの都道府県によって異なります。詳細は都道府県警察本部のWebサイト、または運転免許担当部署に問い合わせてください。

マイナ免許証を追加する手続きの流れ

筆者は東京都民で、運転免許証は東京都公安委員会から受けています。そのため、手続きは警視庁が運営する3カ所の「運転免許試験場」のいずれかで行う必要があります。今回は、筆者が生まれて初めて運転免許証を手にした場所でもある「江東運転免許試験場」(東京都江東区)で手続きを行うことにしました。

以前の記事でもお伝えした通り、東京都(警視庁)の場合、更新を伴わないマイナ免許証に関する手続きは事前予約が必要です。筆者は事前予約した時間の1時間前に到着しましたが、予約時間の確認などをされることなく、すぐに窓口に通されました。もしかして、来場者数の事前把握にのみ使っている感じなのでしょうか……?

なお、免許試験場内は撮影禁止なので、この先は文字だらけになります。

まずは申請書類の作成

江東運転免許試験場の場合、更新を伴わないマイナ免許証関連の手続きは運転経歴証明や免許返納と同じ「12番窓口」での受け付けとなります。他の手続きよりも列は少ない……と思いきや、この日はマイナ免許証に関する手続きをする人が意外と多く、少し待たされました。

マイナ免許証の併用申請は「運転免許証の保有形態変更」という手続きの一種です。手続きはユーザー(手続き者)操作が可能な端末で進めていくのですが、江東運転免許試験場の場合は「オペレーター(係員)操作モード」に切り替えられており、大半の操作を係員が行っていました。

保有形態変更手続きの“第1プロセス”の手順は以下の通りです。

- 係員に運転免許証とマイナンバーカードを提示して、希望する保有形態を伝える

- 指示に従ってカードリーダーに運転免許証を置く

- 運転免許証の写す面を“下に”する(通常は表面のみ:追記がある場合は裏面も)

- 指示に従ってカードリーダーにマイナンバーカードをかざす

- 表面を“下に”する(裏面は撮影しない)

- マイナ免許証用の「暗証番号」を設定する(唯一、自分で端末を操作する)

- 従来の運転免許証とは異なり1種類のみ

- 従来の運転免許証と同様に「登録カード」も印刷される

- 端末が印刷した書類(2枚)を窓口の係員に渡す

端末から出てくる書類は「特定免許情報記録申請書」と「マイナ(免許証・経歴証明書)引換書」の2枚です。窓口係員は印刷内容が手持ちの運転免許証とマイナンバーカードと相違ないか確認した後、申請書に必要な追記を行ってくれます。

なお、この時点ではマイナ免許証のデータはマイナンバーカードに書き込まれていません。

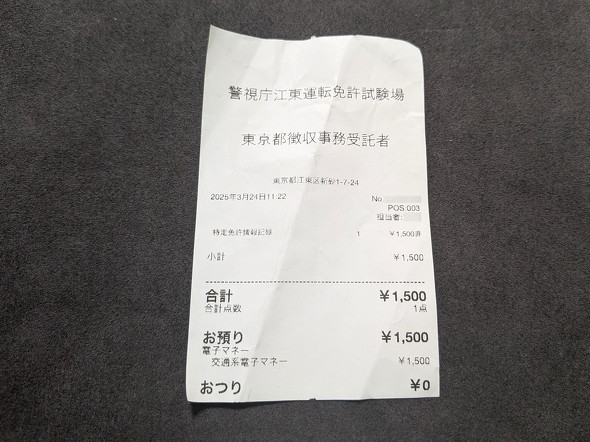

手数料の支払い

その後、係員から「2枚の書類を持って、手数料の支払い窓口に行ってください。手数料を払い終えたら、この窓口に戻ってきてください」と言われます。その指示に従って手数料の支払い窓口に移動します。

江東運転免許試験場の場合、手数料の支払いは「0番窓口」で行います。窓口は3つあり、1つはキャッシュレス専用、2つは現金専用です。本試験場を含めて、警視庁では現金の他に以下の方法で手数料を支払えます。

- クレジットカード(Visa/Mastercard/JCB/American Express/Diners/Discover)

- 上記決済ブランドのデビットカードやプリペイドカードも利用可

- Diners/Discover以外はタッチ(EMVコンタクトレス)決済にも対応

- iD

- QUICPay/QUICPay+

- 交通系電子マネー(Suica/PASMOなど)

- WAON

- nanaco

- コード決済(d払い/au PAY/PayPay/楽天ペイ/メルペイ/ゆうちょPay)

更新を伴わなずにマイナ免許証の追加(法的には「特定免許情報記録」の追加)をする場合、手数料は1500円(非課税)となります。

当日は8時30分のオープン時にシステムトラブルがあった影響で結構混み合っており、キャッシュレス専用列は比較的早く流れたとはいえ、列に並んでから35分ほど待たされました。

再び窓口へ戻る

手数料の支払いを終えたら、いよいよ発行の手続きに入ります。手数料を支払ったことが追記された書類を再び窓口に提出し、呼び出し番号札をもらいます。

すぐ呼び出されるのかなと思いきや、筆者の前に結構待ち人数がいたらしく、ここでも30分ほど待たされました。更新せずにマイナ免許証の切り替え/追加を行う人が思ったよりも多かったせいか、隣接する窓口も利用して並行対応を始めたようです。

呼び出されたら、係員に運転免許証とマイナンバーカードを提出します。すると係員がカードを非接触リーダー/ライターに置き、ICチップにマイナ免許証のデータを保管する「免許AP」の領域を作成してから、マイナ免許証のデータを書き込みます。

警察庁の案内ページでは「写真撮影」のプロセスもあるのですが、今回は“併用”の手続きだったせいか省略されました(運転免許証と同じ写真データが記録されました)。

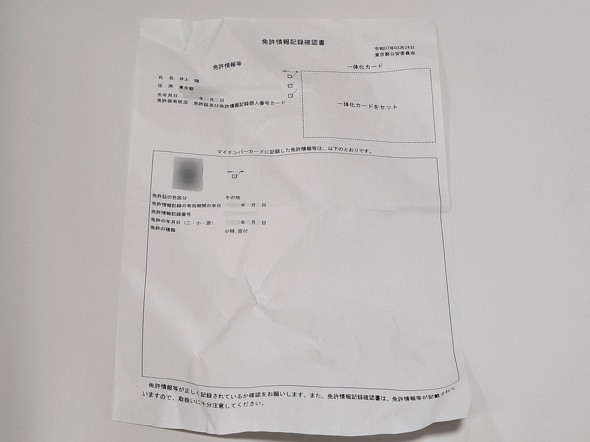

書き込み後、正しくデータが記録されていることを「免許情報記録確認書」を使いつつ係員と一緒に確認します。確認書をもらったらマイナ免許証の追加手続きは完了です。

しかしもう1つ、その場で終えておくべき手続きがあります。

関連記事

「マイナ免許証」の運用開始日は2025年3月24日 閣議で正式決定

「マイナ免許証」の運用開始日は2025年3月24日 閣議で正式決定

9月に示された道路交通法の一部改正の施行するための政令について、10月29日の閣議で正式に了承された。これにより、2025年3月24日から都道府県警察本部が指定する免許センターや一部警察署で所定の手続きをすることでマイナンバーカード(個人番号カード)を運転免許証として利用できるようになる。 運転免許証の更新前に「マイナ免許証」を使うにはどうすればいい? 免許データの確認方法もチェック!

運転免許証の更新前に「マイナ免許証」を使うにはどうすればいい? 免許データの確認方法もチェック!

3月24日にマイナンバーカードを運転免許証として運用する「マイナ免許証」が始まります。多くの報道では免許証の更新タイミングでの切り替え等を案内していますが、免許の更新前に切り替え/併用の手続きをするにはどうすればいいのでしょうか……? マイナンバーカードの「電子証明書」とは? 安全に本人確認ができる理由

マイナンバーカードの「電子証明書」とは? 安全に本人確認ができる理由

マイナンバーカード機能のスマートフォン搭載は、日本では段階的に進められている。今回は、その根幹となる電子証明書について解説する。電子証明書を使った公的個人認証サービス(JPKI)によって、マイナンバーカードは「デジタル社会のパスポート」と位置付けられている。 「マイナ免許証」交付スタート あらためて確認しておきたい注意点まとめ

「マイナ免許証」交付スタート あらためて確認しておきたい注意点まとめ

メリット/デメリットや注意点について、これまでの記事を振り返ってみましょう。 「マイナ免許証読み取りアプリ」で不具合 異なる免許証画像が表示

「マイナ免許証読み取りアプリ」で不具合 異なる免許証画像が表示

3月24日に配信開始された「マイナ免許証読み取りアプリ」にて、不具合が発生していることが判明した。本来の免許とは異なる免許証画像が表示されるという。文字情報は正しく表示されるため、そちらを参照するよう呼びかけている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- マウスの概念が変わる! ロジクールG「PRO X2 SUPERSTRIKE」が切り開く“身体感覚”と直結する新たなクリック体験 (2026年02月18日)

- Googleが「Pixel 10a」発表 499ドルでフラッグシップ級のAI機能を搭載 AirDropや衛星SOSも対応 (2026年02月19日)

- 日本初の限定Echo Dotは「ドラえもん」! 価格はあえての「1万1293円」 (2026年02月19日)

- 「UGREEN ワイヤレスHDMI送受信機」が25%オフの8999円に (2026年02月19日)

- 最大3画面出力と100W給電に対応した「UGREEN 14-in-1 ドッキングステーション」がセールで1万3990円に (2026年02月18日)

- ChatGPT連携で文章の要約や下書きもこなす電子ペーパーノート「iFLYTEK AINOTE Air 2」がセールで6万799円 (2026年02月18日)

- 5層の吸音材で極上のキータッチを実現した75%キーボード「EPOMAKER x Aula F75」が25%オフの1万490円に (2026年02月18日)

- 「UGREEN Revodok USB-C ハブ 6in1」が2000円で買える (2026年02月17日)

- 中小企業のビジネスPC調達は絶対に新品であるべきか? コスパを最大化する“中古/新古品”という選択肢の是非 (2026年02月19日)

- Copilot+ PCの「Dell 14 Plus」がセールで約12万円に (2026年02月19日)