プレゼンをすっきりと見せるピラミッド型の論述:プレゼンがうまい人の「図解思考」の技術

誰かに自分の論述を伝える場合、一般には2つのストーリー仕立てがありますが、ビジネスの場合には、結論からスタートするのが定石です。例文を基にその意図を解説しましょう。

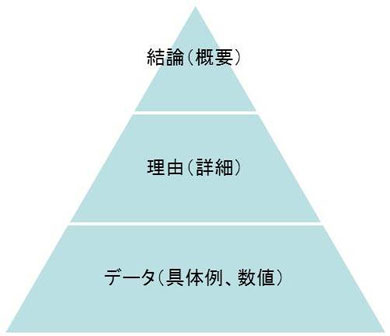

今回は、小論文やプレゼンテーション、報告書などを自分なりの意見で簡潔にまとめて、相手に分かりやすく伝えるときに使える「形」を覚えておきましょう。その形はピラミッド型になっています。

ピラミッドのてっぺんは「結論」

まず、全体を通して何を述べるのか、それに対する結論は何なのかが最初にきます。その次に、結論に至った「理由」です。理由が1つだと結論を導き出すには少し弱いので、可能であれば3つ程度挙げられるようにしましょう。3つの理由はそれぞれが被っておらず、結論を導くために論理的に正しければOKです。

時間があれば、さらに理由を具体的に証明できるような根拠を用意しましょう。事例、統計データなどの客観的な情報がベターです。主観ではなく、客観的に、論理的に導かれた結論であることを印象つけることが大事です。

伝えるストーリーは2通り

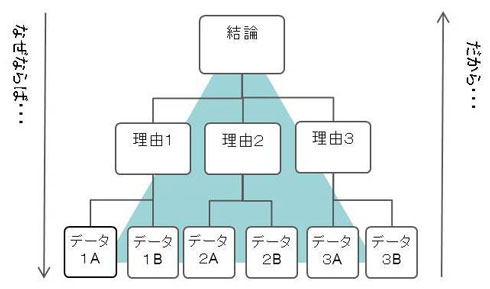

論述の中で、どの順番で取り上げていくかは2通りあります。1つ目は結論→理由→理由の理由(データ)という「なぜならば……」をつきつめていくストーリー。2つ目は、データから見える結果を挙げ、それらを集計すると得られる結論を導き出すという「だから……何」を繰り返すものです。どちらも、ピラミッド型の論理構成なので同じものですが、ビジネスや短い時間で論点を伝える場合は、結論からスタートするのが定石とされています。

応用例「少子高齢化対策のアイデアを述べなさい」

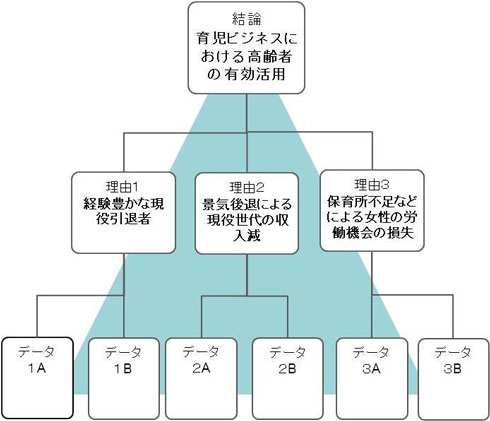

例えば小論文のテーマが「高齢化社会にどのように取り組むべきか?」ということであれば、どのようなシナリオが考えられるでしょうね。高齢化で介護などの負担をどうするか、年金などの負担をどうすべきかという話はニュースでよく耳にすると思いますが、論文ではあなたの意見を述べる必要があります。よって「増える負担をカバーする方策」も合わせて提案したいものです。

また、増加した高齢者が持っている技能などを生かして現役世代の技能向上や教育に役立たせ、負担をする現役世代の収入を増やすといったことも考えられます。あるいは保育所が不足して働きに行けないワーキングウーマンをサポートする活動を高齢者がやる、なども考えられるかもしれません。

結論が「育児ビジネスにおける現役引退後の高齢者の有効活用」になれば、その理由として「経験豊かな多くの現役引退者の存在」「景気後退による現役世代の収入減」「保育所不足などによる女性の労働機会の損失」などを挙げます。

それらの事象を保管するデータなどを数値で挙げられるのであればなおいいですが、手元にない場合は、知りうる範囲内で具体的なエピソード、例えばテレビで保育所の待機児童が増えすぎて、入所倍率が10倍以上になっている自治体が多くあるというニュースを見た、というような具体例を含むエピソードを入れてもいいと思います。

このようにビジネス上の小論文やプレゼンテーション、報告書などまとめる際には、図で示したピラミッド型を意識して、結論からスタートする論述を意識してみましょう。

集中連載『プレゼンがうまい人の「図解思考」の技術』について

パワポの前に「図」で考える――。ベストセラー『頭がよくなる「図解思考」の技術』の第2弾となる本書は、プレゼンテーションの根幹とも言える「メッセージをどう作り、どのように伝えるのか」を図で整理する方法を解説しています。

「見栄えのいいスライドを作ること」や「説得力のある話し方をすること」も当然大事ですが、プレゼンの目的(メッセージ)そのものが洗練されていなくては、聞き手の心には届かないからです。営業プレゼンテーションや講演に限らず、ちょっとした説明や商談、または報告などにも応用可能で、あらゆるビジネスシーンで活躍するはずです。

目次

- 第1章:残念なプレゼンは、なぜ眠たくなるのか?…面白いプレゼンの秘密とは?

- 第2章:考えがスッキリまとまる図解プロットの技術…自分の考えを整理する方法

- 第3章:「合体ロボ作戦」でシナリオに磨きをかける…プレゼンの流れを作り出す

- 第4章:魅力的なスライドラフを描いてみる…ハイクオリティなラフ描きの技術を公開

- 第5章:図解プロットに挑戦!…実際に、考えをまとめ、シナリオを作り、ラフを描く

- 第6章:魅力的なアイデアを作り出す10のテクニック…使えるアイデア発想法

著者紹介 永田豊志(ながた・とよし)

知的生産研究家、新規事業プロデューサー。ショーケース・ティービー取締役COO。

リクルートで新規事業開発を担当し、グループ会社のメディアファクトリーでは漫画やアニメ関連のコンテンツビジネスを立ち上げる。その後、デジタル業界に興味を持ち、デスクトップパブリッシングやコンピュータグラフィックスの専門誌創刊や、CGキャラクターの版権管理ビジネスなどを構築。2005年より企業のeマーケティング改善事業に特化した新会社、ショーケース・ティービーを共同設立。現在は、取締役最高執行責任者として新しいWebサービスの開発や経営に携わっている。

近著に『知的生産力が劇的に高まる最強フレームワーク100』『革新的なアイデアがザクザク生まれる発想フレームワーク55』(いずれもソフトバンククリエイティブ刊)、『頭がよくなる「図解思考」の技術』(中経出版刊)がある。

連絡先: nagata@showcase-tv.com

Webサイト: www.showcase-tv.com

Twitterアカウント:@nagatameister

関連記事

- マネジャーに不可欠なロジカルシンキングとは?

ロジカルシンキングとコミュニケーションは、全く別のものだと思っていませんか? マネージャーにとって不可欠なスキルであるこの2つの概略を考えてみましょう。  やっかいな部下との評価面談、成功のカギは「納得を引き出す」

やっかいな部下との評価面談、成功のカギは「納得を引き出す」

新人マネジャーが頭を悩ませがちな人事考課。部下との関係を良好に保ちながら評価面談を行うためには、「納得」を引き出してやるのがポイントだ。 プレイヤーとマネージャーの違い

プレイヤーとマネージャーの違い

去年までプレイヤーだったが今年からマネージャーになった。そんな人は、自分の役割の違いをどうとらえたらいいでしょう? 改めて、プレイヤーとマネージャーの違いを理解します。 『1分間マネジャー』――若手も知りたいマネジメントのコツ

『1分間マネジャー』――若手も知りたいマネジメントのコツ

マサチューセッツ工科大ビジネススクール教授が書いた1冊。「1分間」とのタイトルから、浅薄な管理理論との誤解が多いが、本質は異なる。ポイントは、時間を減らすよりも頻度を上げること――なのである。 “ゆとり世代”の新人を見抜く、基本的な“しつけ”とは

“ゆとり世代”の新人を見抜く、基本的な“しつけ”とは

ますます宇宙人化する若者たち。一人前に育てるには根気よく、文字通り「育てる」気持ちが必要だ。当初は面食らうことも多いので、まずは相手の特性を知ることが大事、と新入社員研修のプロはアドバイスする。 金利と為替の関係を図解でスッキリ理解する

金利と為替の関係を図解でスッキリ理解する

金利や為替は多くの指標が関係しているため、具体的にどのように変動しているのかを理解するのは難しいです。そんなときは、事象をキーワードで示し、原因と結果の関係を図解でまとめてみるとよいでしょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃

- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路

- NTTデータ、仮想化基盤「Prossione Virtualization 2.0」発表 日立との協業の狙いは

- SOMPOグループCEOをAIで再現 本人とのガチンコ対談で見えた「人間の役割」

- AIエージェント普及はリスクの転換点 OpenClawを例に防御ポイントを解説

- Apple、「macOS」や「iOS」に影響するゼロデイ脆弱性を修正 悪用確認済み

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- Palo Alto Networks製品にDoS脆弱性 再起動やサービス停止の恐れ

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選