水平展開の強みを生かし、新たなマーケットを切り開く──ウィルコムの土橋副社長:WILLCOM FORUM & EXPO 2007

「通信業界はまだ、産業界から見れば成熟しきっていない。ここに向けた商品やサービスを展開できなければ、企業としては勝ち残れない」──WILLCOM FORUM & EXPO 2007の講演に登場したウィルコムの土橋匡副社長は、これからのフォーカス分野について、こう切り出した。

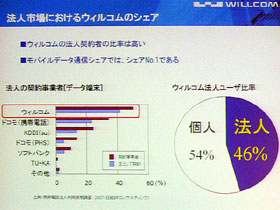

他キャリアに先駆けて打ち出したデータ定額プランで、法人やビジネスコンシューマー層を取り込み、音声定額で一般コンシューマー層の取り込みに成功したウィルコムは順調に契約数を伸ばし、その契約数は2007年3月末で約453万に到達。「2年前に比べると、約50%ほどお客様を増やすことができた」と、土橋氏は胸を張る。

しかし、携帯各社も各種定額プランを取り入れ始めるなど、通信業界の競争は激しさを増している。この競争に勝つためには、法人や医療、テレメトリングといった産業分野にも注力する必要があるという考えだ。

予算化しやすい料金体系が強み

土橋氏は、ウィルコムが産業分野で事業を拡張する際、強みとなるポイントがいくつかあると説明する。1つは、多彩な定額プランと予算化しやすい料金体系だ。

定額プランは、070番号への通話とEメールの送受信を24時間定額で利用できる「ウィルコム定額プラン」(月額2900円)を提供中。3回線以上の申し込みから法人割引が適用され、1契約あたり月額2200円で利用可能になる。

PHSから携帯に電話した場合の料金も「30秒13.125円と、携帯料金プランの携帯−携帯間の料金よりも安く設定している」と土橋氏。この料金をより分かりやすい形でパッケージ化した「070以外もお得な通話パック」(月額1050円)をオプションで追加すれば、最大60分までの070以外への番号あての通話が無料になる。

さらに6月からは、新たな定額料金プランとして、1時から21時まで070あての通話とEメールの送受信が無料になる「ウィルコムビジネスタイム定額トルプルプラン」(月額1900円、3回線以上から契約可能)を提供予定。「ソフトバンクモバイルが、ホワイトプランとWホワイトを出し、大きな反響があったと聞いているので、料金的に対抗することをかなり意識した」(土橋氏)というプランの投入で、中小企業や法人に販路を拡大する計画だ。

ウィルコムの料金プランは、Eメールの月額利用料がかからず、定額の範囲内で利用すれば“人数×定額プランの月額料金”で利用できる。利用頻度が高い月でも月額料金にさほど大きな差が出ないことから、予算化しやすい点も企業導入時のメリットになると土橋氏。さらに、070以外もお得な通話パックでは、余った料金を繰り越したり分け合ったりできるので、むだなく使えると付け加えた。

ニーズをセグメント化し、利用シーンに合った端末を提供

もう1つのポイントは、「(ラインアップ数は少なくても)1つ1つの端末について、ユーザーの利用シーンを想像してリリースすることが大事だと考えており、セグメントを細分化して提供する」(土橋氏)という端末の開発方針だ。

その取り組みの1つとして挙げられるのが、ユーザーのニーズにあった端末を開発しやすくする「W-SIM」を導入した点だ。開発が難しい通信部分をW-SIMに集約することで、PHSの開発経験がないメーカーにも端末開発の道が開けると同時に、少ないロットで端末を作れるようになった。

病院向けの抗菌モデルやベネトンコラボモデル、大手量販店モデルが登場したnico.シリーズや、バンダイとのコラボレーションから生まれた「キッズケータイpapipo!」は、こうした取り組みから生まれたニーズ特化型モデルといえるだろう。

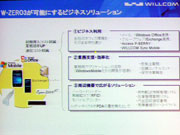

同社の戦略製品「W-ZERO3」シリーズも、ハイエンドユーザーのニーズを汲んで開発し、それが成功した端末の1つだ。昔からある“PDAにAIR-EDGEのデータ通信カードを差して使う”という用途に応えるとともに、データ定額と音声定額に対応したことからユーザーの支持を集めた端末で、日本のスマートフォン市場が立ち上がるきっかけをつくった。「“物理的な大きさは携帯電話で、できることはPC”というデバイスをいち早く発売した」(土橋氏)。最近では、個人情報保護の観点からPCを持ち出せない企業ユーザーからのニーズも増えるなど、マーケットの拡大に一役買っているという。

音声端末についても、Javaやフルブラウザに対応した端末のほか、企業の内線用途の端末「WX220J」をラインアップするなど、法人市場のニーズに対応する。

ウィルコムが定額プランの導入で強みを発揮しているデータ通信市場向けにも、PCカードスロット対応のデータカードに加え、CFカードタイプやUSBポート対応、Express Card対応など、各種インタフェースに対応するデータカードを用意している(2月19日の記事参照)。

“定額+端末+サービス”でニーズに応える

シンプルで分かりやすい定額プランと、用途を明確化した端末の組み合わせで産業分野にアプローチするというのが、ウィルコムの戦略だ。

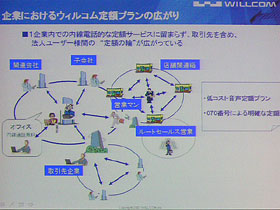

法人分野では、ウィルコムの音声定額を採用した企業を起点に、本社と支店間、関連会社、店舗、取引先などにも音声定額を拡大すべく、2つの音声定額プランを提案する。「夜9時以降も電話する企業であれば、(3回線以上は)月額2200円のウィルコム定額プラン、夜9時までに仕事の電話が終わる企業には、ウィルコムビジネスタイム定額トルプルプランをアピールしていきたい」(土橋氏)

また、固定網とPHS網を絡めた定額プランも積極的に提案したい考えだ。「PBXにアダプタを取り付けて、会社の固定電話から070とかけると、ルーティングしてPHSのウィルコム定額網で外出先の営業マンや取引先に電話できる。ニーズが高く、最近、企業からの問い合わせが多い。世の中に約300万台ともいわれる、PBX(構内交換機)にぶら下がる子機のマーケットを積極的に狙う」

低電磁波というPHSの特性が生きる医療分野では、単なるナースコール的な医師と看護士のコミュニケーションにとどまらない、ツールとしての用途を提案したい考えだ。「活用例としては、調剤薬局と医師とのコミュニケーション用途、救急車にPHSを導入して心電図を送るという用途がある」(土橋氏)。入院患者向けのPHSの貸し出しも増えており、外部とのコミュニケーションが閉鎖されがちな環境下で仕事の引き継ぎや連絡ができると、好評だという。

M2M(マシントゥマシン)の分野では、もともと需要があったエレベーターやコピー機、シールプリント機に加え、案件が増えつつある電子マネー系やガス/水道/電力の検針といった社会インフラへの対応を強化するとし、アッカ、マイクロソフトと立ち上げたM2Mコンソーシアムで協業しながらさまざまな用途への対応を検討する計画だ。

水平展開型で新たなマーケットを切り開く

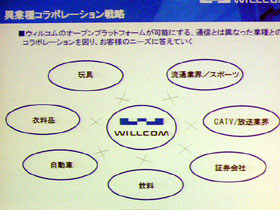

ウィルコムは、社員数が1000名規模と、大手通信キャリアに比べて人的リソースが限られていると土橋氏。そのため、“何が何でも自社でやる”という体勢では成り立たず、他業種とのコラボレーションが重要になると話す。

「例えばキッズケータイpapipo!の開発では、互いのメリットやデメリット、どうしたらWin-Winモデルになるか、どうやったらユーザーに理解され、使い続けてもらえるかを考えて“この部分はバンダイ、ここはウィルコム”というようにビジネススキームを構築した。(携帯キャリアのような)垂直統合型ではなく、水平展開型で事業を行っているので、玩具やスポーツ、衣料、証券など、さまざまな業種とどうやって新しいマーケットを作れるかを日々考えている」(土橋氏)

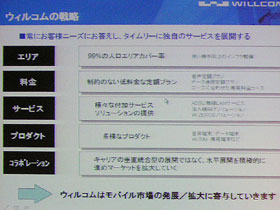

ユーザーのニーズに合ったエリア展開、制約のない料金プラン、さまざまなサービスと商品をマージしやすいアプリケーション開発、端末開発、各企業とのコラボ──。こうした要素を軸に、新たなマーケットの創出に積極的な企業と連携することで、産業界でのプレゼンスを高めたい考えだ。

関連記事

「顧客に価値あるものを、リーズナブルに提供していく」──ウィルコム喜久川社長

「顧客に価値あるものを、リーズナブルに提供していく」──ウィルコム喜久川社長

ウィルコム代表取締役社長の喜久川氏は、2007年のウィルコムの戦略としてネットワーク、サービス、そしてプロダクトの3つを強化していく方針を表明した。 シャープ製Windows Mobile 6端末や東芝製音声端末の発売を予告──ウィルコム

シャープ製Windows Mobile 6端末や東芝製音声端末の発売を予告──ウィルコム

ウィルコムの喜久川社長が、WILLCOM FORUM & EXPO 2007の基調講演で2007年夏に投入予定の新端末に言及した。現在シャープ製のWindows Mobile 6搭載スマートフォンと東芝製音声端末を夏に投入するという。 携帯キャリアが口にしない“不都合な真実”とは――ウィルコム近義起副社長

携帯キャリアが口にしない“不都合な真実”とは――ウィルコム近義起副社長

ウィルコム副社長の近義起氏がWILLCOM FORUM & EXPO 2007の特別講演において、次世代PHSのロードマップを披露。さらに、携帯キャリアの“不都合な真実”を明かし、ウィルコムの優位性を述べた。 「GPS内蔵W-SIM」や「スタンドアロンW-SIM」を参考出展――エイビット

「GPS内蔵W-SIM」や「スタンドアロンW-SIM」を参考出展――エイビット

エイビットが、「WILLCOM FORUM & EXPO 2007」にGPS内蔵W-SIMや簡易言語搭載W-SIMを参考出展した。同社は、“赤耳”ことW-OAM対応W-SIM「RX420AL」を製造するアルテルの親会社だ。 「W-ZERO3」が生かす“日本のものづくり精神”――W-ZERO3ソフトウェアコンテスト

「W-ZERO3」が生かす“日本のものづくり精神”――W-ZERO3ソフトウェアコンテスト

アスキー主催の「W-ZERO3ソフトウェアコンテスト」の表彰式がWILLCOM FORUM & EXPO 2007で行われた。W-ZERO3を使って蔵書管理を行う「Kinjiro ver1.0」が金賞を受賞した。 SIMが実現する新たな世界――次世代「W-ZERO3」などコンセプトモデルを多数展示

SIMが実現する新たな世界――次世代「W-ZERO3」などコンセプトモデルを多数展示

“今、なぜPHSなのか?”をテーマに開催中の「WILLCOM FORUM&EXPO 2007」。会場内には、2枚のW-SIMが挿せる「W-ZERO3」を始め、くまのぬいぐるみ型端末やプラモデルタイプの端末など、さまざまなコンセプトモデルが展示された。 プロトモデルの展示や次世代PHSのデモを実施――「WILLCOM FORUM&EXPO 2007」開催

プロトモデルの展示や次世代PHSのデモを実施――「WILLCOM FORUM&EXPO 2007」開催

ウィルコムは、東京国際フォーラムで「WILLCOM FORUM&EXPO 2007」を開催。プロトタイプモデルの展示や次世代PHSのデモンストレーションを行うほか、多彩なセッションを用意している。 プラモフォン、なるべく早く実用化したい──ウィルコムの土橋副社長

プラモフォン、なるべく早く実用化したい──ウィルコムの土橋副社長

ウィルコムの土橋匡副社長がWILLCOM FORUM & EXPO 2007の講演で、1〜2カ月後に発表予定の端末と、早期実用化を目指すという端末に言及した。 これが次世代PHSだ――初の公開デモンストレーション

これが次世代PHSだ――初の公開デモンストレーション

ウィルコムが進める2.5GHz帯を用いた次世代PHS。その初のデモンストレーションが行われた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- KDDI、「副回線サービス」の一部を8月末に終了 “Starlink”や“00000JAPAN”などの代替手段があるため (2026年02月11日)

- ソフトバンク決算は過去最高売上 「純増数にはこだわらない」宮川社長が断行するモバイル事業の“大改造”とは (2026年02月10日)

- 楽天モバイル+ドコモ回線がセットの格安SIM「NYCOMO(ニコモ)」 月額4928円でデータ無制限+3GB (2026年02月10日)

- PayPayとVisaが戦略的提携、米国進出へ 日本でもPayPay加盟店とVisaの連携強化狙い (2026年02月12日)

- ソフトバンクが「副回線サービス」を8月24日に終了 法人への提供は継続 (2026年02月12日)

- LINEが使える2つ折り「MIVEケースマ」が韓国から上陸、3万円台でスマホとケータイの「いいとこ取り」 (2026年02月12日)

- 3つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」日本で展示開始 東京と大阪の2店舗で (2026年02月12日)

- PayPayの決済音を消せない2つの理由 (2022年06月22日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- ソフトバンク、短期解約を繰り返す「ホッピングユーザー」を抑制 その理由は? (2026年02月09日)

ウィルコムの土橋匡副社長

ウィルコムの土橋匡副社長