ソフトバンク宮内社長が株主総会で語った戦略 “通信障害での発言”を追及する声も(1/2 ページ)

ソフトバンクが6月24日、第33回株主総会を開催。同社が2018年12月に東証1部に株式を上場してから初の株主総会となり、宮内謙社長兼CEOが戦略を語った。

スマホには無限の可能性がある

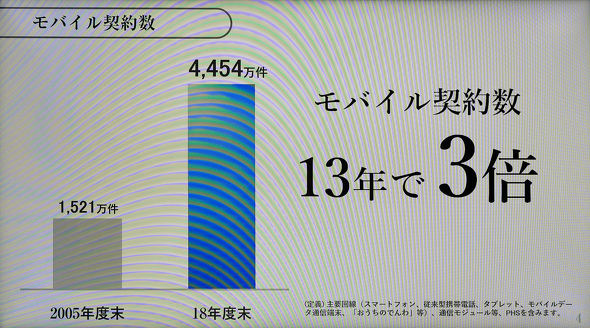

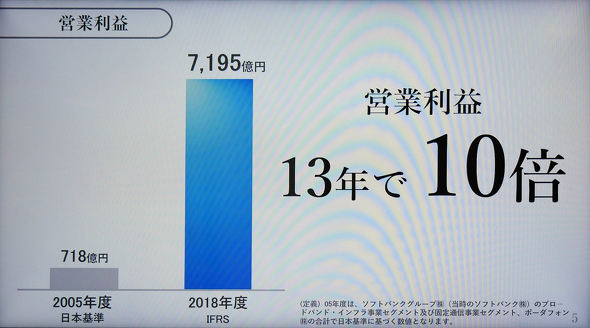

宮内氏は、通信事業を成長させ、新領域となる非通信事業を拡大することを中長期戦略に掲げる。通信事業は、2006年にボーダフォンジャパンを買収してから契約数は約3倍に、営業利益は約10倍に伸びたことを説明した。

一方、「スマートフォンは成熟して市場が飽和するのではという声もあるが、まだスタートしたばかり。スマホには無限の可能性がある」と宮内氏。それはハードウェアの進化というよりは、「スマホでできること」が今後さらに拡張し、ユーザーの日常生活をさらに豊かなものにすることを指す。

その一例として、EC、タクシーの配車、ホテルの検索、資産運用、シェアオフィス、決済のサービスを挙げ、いずれもソフトバンクがサービスを提供している分野だ。総務省の2018年12月時点の調査によると、スマートフォンを持たないユーザーは、個人でまだ35%いるが、いずれ到来するであろう「1億総スマホ時代」では、「スマホを起点にあらゆるサービスが一元化し、スマホがお財布以上に重要になる時代がこれから来る」と宮内氏は話す。

5G、データ、AIが新領域の柱に

新領域では「5G」「データ」「AI」の3つを柱に挙げる。

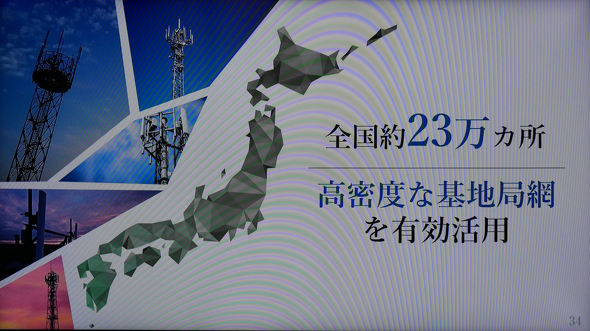

ソフトバンクは全国に約23万箇所の基地局を抱えており、これを5Gでも活用していく。宮内氏は「高密度な基地局網を作れるので、ソフトバンクの5Gは圧倒的に強い。今はどこに行っても4Gだが、3〜4年後には5Gになるのでは」と自信を見せる。ソフトバンクは2019年9月までに5Gの実証実験を行い、2020年3月に商用サービスを開始する予定。「対応する端末なども準備している段階」と同氏。

データは、IoTの世界でさまざまなモノにセンサーが付いて膨大なデータが収集可能になる「ビッグデータ」のことを指す。そのカギを握るのが、100以上のサービスを提供している「ヤフー」で、ソフトバンクがヤフーを子会社化した狙いが生きるという。「ビッグデータの世界でもナンバーワンになりたい」と宮内氏は意気込む。特に5Gではトラフィック量が爆発的に増加するため、いかにデータを有効活用するかが重要になる、と同氏はにらむ。

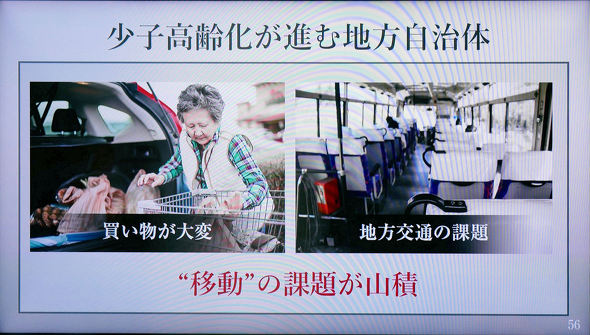

こうして収集したデータを分析、活用するのに重要な役割を果たすのがAIだ。ソフトバンクグループはAI技術を持つ企業に積極投資しており、現在は特に「移動」「決済」の分野を重視している。

トヨタ自動車とはMONET Technologies(モネ・テクノロジーズ)を設立し、地域密着型のオンデマンド交通サービスや、企業向けのシャトルバスを提供する。宮内氏は自動運転にも着目し、「コンビニやオフィス、病院が家の前まで移動してくるといった、究極的な移動のサービスが可能になる」と期待を寄せる。MaaS(Mobility as a Service)市場は、2017年の600億円から2030年には6兆円にまで伸びるという観測もあり、「大きなマーケットチャンスがある」と同氏はみる。

決済分野では「PayPay」がおなじみで、既にユーザー数は800万人を超えた。国内のコード決済市場は、2019年の0.6兆円から2023年には8兆円にまで伸びるという観測があることから、ここにも積極的に投資していく。

PayPayやHuaweiの問題について

株主からの質問では、セキュリティ面が心配でコード決済を使っていないとの声が挙がった。宮内氏は「QRコード自体は、セキュリティ面で大きな心配はないが、(PayPayを)始めたときに、クレジットカードをできる限り簡単に登録できるようにしたところ、悪用されるという問題が起きた」と振り返る。その際の問題発生率は約0.1%だったが、クレジットカードの登録に3Dセキュアを導入したところ、問題発生率は0.00数%まで減ったという。「これからもセキュリティ面での強化を図っていきたい」とし、現在は安心して使えることを強調した。

米国からの制裁により、基地局やスマートフォンの採用に影響が出ているHuaweiについては、「5Gのネットワークは、EricssonとNokiaを使うことを決定した。現在、4Gの一部ネットワークではHuaweiの設備を使っている。非常に優秀なネットワーク機器だと思っているが、政治的な問題が絡むので、Huaweiさんの問題を私が言及するのが難しい」と宮内氏は言葉を選んだ。スマートフォンについては「現在、GoogleのOSやサービスを提供できるかにかかっているので、Huawei端末をどう提供するかについては保留している」と述べた。

関連記事

ソフトバンクが通信障害について謝罪 再発防止に向けた対策も明らかに

ソフトバンクが通信障害について謝罪 再発防止に向けた対策も明らかに

12月6日に「ソフトバンク」「Y!mobile」の4G LTE携帯電話で発生した通信障害。ソフトバンクの上場記者会見では、宮内謙社長と宮川潤一副社長が障害について謝罪。宮川副社長が障害発生の詳細な経緯と再発防止策について説明した。 ソフトバンクの通信障害、約3060万回線に影響

ソフトバンクの通信障害、約3060万回線に影響

ソフトバンクの通信障害で影響を及ぼしたのは約3060万回線だった。この数字は12月7日に総務省に報告している。総務省令で定める「重大な事故」であることが確定した。 ソフトバンクの通信障害、原因は「エリクソン製交換機」 ソフトウェア証明書の期限切れ

ソフトバンクの通信障害、原因は「エリクソン製交換機」 ソフトウェア証明書の期限切れ

ソフトバンクが、12月6日に発生した通信障害の原因を特定。エリクソン製交換機のソフトウェア証明書の期限切れだった。同ソフトウェアを使う海外11カ国でも障害が起きた。 ソフトバンク宮内社長、「PayPay」普及に自信を見せる

ソフトバンク宮内社長、「PayPay」普及に自信を見せる

ソフトバンクがヤフーとの合弁で始めたコード決済サービス「PayPay」。トラブル続きながらも、ソフトバンクの宮内社長はPayPayに前向きだ。 総務省が「5G」電波の割り当てを決定 ソフトバンクと楽天は“追加条件”あり

総務省が「5G」電波の割り当てを決定 ソフトバンクと楽天は“追加条件”あり

総務省が「5G(第5世代移動体通信システム)」用に割り当てた3.7GHz/4.5GHz帯と28GHz帯の電波について、その割り当て結果を審議会に諮問。原案通りに答申された。ソフトバンクと楽天モバイルについては、割り当てに当たり追加条件を付与した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ソフトバンク史上初の「10万件純減」――KDDIと共に「数より質」の経営にシフト (2026年02月22日)

- 5.3型の小型スマホ「Mode 1 Pocket」を試す 唯一無二のサイズ感、サブ機での運用が最適か (2026年02月23日)

- 米Orbic、日本市場から事実上の撤退か オービックとの商標訴訟に敗訴、日本法人から情報発信なし【更新】 (2026年02月22日)

- Apple初の「折りたたみiPhone」は2026年9月に登場か 約30万円でTouch ID復活とのうわさも (2026年02月24日)

- 「Nothing Phone (4a)」の背面画像を公開 早くも「かっこいい」「好き」の声SNSに (2026年02月24日)

- ガストで人を介さず「テーブル決済」、食い逃げ対策はあるのか? すかいらーくに聞いた安心の仕組み (2026年02月21日)

- 【ワークマン】1280円の「アーバンマルチストレージサコッシュ」 ミニポーチになる取り外し可能な収納ポケット付き (2026年02月23日)

- ガストの「テーブル決済」をPayPayで試してみた 便利だけど思わぬワナも (2024年04月14日)

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- Google新保証「Pixel Care+」開始 画面修理やバッテリー交換を無料に 「偶発的な損傷も回数無制限で補償」 (2026年02月24日)