なぜ5Gのエリアは劇的に狭いのか? キャリア各社の5Gエリア整備計画を確認する:5Gビジネスの神髄に迫る(1/3 ページ)

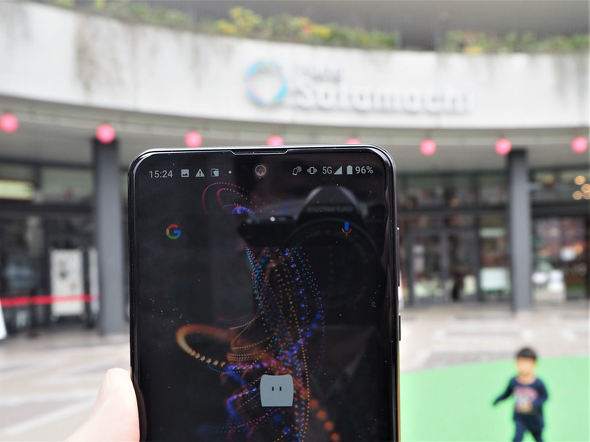

国内でもキャリア各社の5G商用サービスが始まったが、その内容を見ると5Gを利用できるエリアが非常に狭く、しかも1年近くそうした状況が続くとみられている。なぜこれほどまでに5Gのエリアは狭いのか。また今後、携帯各社はどのようにしてエリアを広げようとしているのだろうか。

“点”だった5Gのエリアに多くの人が失望

海外と比べ出遅れているといわれてきた日本の5G商用サービスだが、2020年3月25日にNTTドコモがサービス開始したのを皮切りに、KDDIとソフトバンクも相次いで5Gのサービスを開始。2020年9月頃のサービス開始を予定している楽天モバイル以外の3社が正式に5Gのサービスを開始したことで、国内でも一般の人達が5Gを利用できるようになった訳だ。

だがその内容を見て、落胆した人も少なくないのではないだろうか。なぜならサービス開始当初の5Gエリアは非常に限定的で、多くの人が5Gを体験できる状況には程遠いからだ。各社とも5Gが利用できる場所の一覧をWebサイトなどで公表しているが、その内容を見ると利用できる場所がいかに限定されているかが分かる。

例えばドコモの場合、2020年4月末時点で、東京都内で5Gが利用できる場所を確認すると、「オリンピックアクアティクスセンター 」「東京スタジアム」「羽田国際空港」「東京スカイツリー」「渋谷ストリーム」「渋谷スクランブルスクエア」、そしてドコモショップ4店舗と、ドコモのオフィスなどがある「山王パークタワー」など3つのビルのみ。しかもそれらの場所で通信できるスポットは具体的に明記されており、5G通信ができる場所が非常に限定的である様子がうかがえる。

さらに失望を呼んでいるのが、こうした状況がサービス開始直後だけでなく、少なくとも1年は続くとみられていることだ。3社は2020年夏以降の整備を予定しているエリアも公開しているのだが、それらを見てもエリアの広がりは“点”でしかなく、面的にエリアカバーが進む地域はほとんどない様子がうかがえる。

ソフトバンクの東京都心のエリアマップ(同社Webサイトより)。2020年4月末時点のエリアはピンク、2020年夏以降予定のエリアは黄色で示されているが、2020年中は東京都心でさえエリア化があまり進まない様子が見える

ソフトバンクの東京都心のエリアマップ(同社Webサイトより)。2020年4月末時点のエリアはピンク、2020年夏以降予定のエリアは黄色で示されているが、2020年中は東京都心でさえエリア化があまり進まない様子が見える分かりやすく言ってしまえば、3社の5Gエリアは当面、「エリアが狭い」といわれている新規参入の楽天モバイルの4Gエリアよりもはるかに狭い状況が続く、というのが現状だ。もちろん5Gのビジネス活用を考えた場合、「ローカル5G」の存在が示しているように必要なエリアさえカバーしていれば済むことも多いが、広いエリアカバーが求められるコンシューマー向けのサービスとして見た場合、非常に厳しいと言わざるを得ないのが正直なところだ。

高い周波数と衛星通信との干渉に苦戦

だが、そうした傾向は別段日本に限ったことではない。世界的に見ても5Gの商用サービス開始以降、エリアを全国規模に拡大できているのは韓国くらいだろう。

なぜそれほど5Gのエリア拡大が難しいのかというと、大きな理由の1つは5G向けの周波数が高く障害物に弱いため、もともと広範囲のエリアカバーには向かないことだ。現在各社に割り当てられている3.7GHz帯や4.5GHz帯、28GHz帯で広範囲をカバーするには多数の基地局を設置する必要があることから、1GHz以下の周波数帯の電波が利用できた4Gまでと比べ整備には多くの時間を要するのだ。

そしてもう1つ、大きな問題となっているのが衛星通信との電波干渉である。特に楽天モバイルを含む携帯4社に割り当てられている3.7GHz帯が、衛星通信や衛星放送などに用いられる固定衛星通信、下りの通信に利用している帯域と重なっていることから、単に基地局を設置して電波を射出してしまうと、電波干渉によって衛星通信が利用できなくなるなど大きな影響を与えてしまう可能性があるわけだ。

そのため、3.7GHz帯での基地局に関しては、電波干渉を引き起こさないよう衛星通信の地上局の利用者と調整をし、そこから離れた場所に基地局を設置するなどの慎重な対応が求められており、それが容易にエリアを広げられない要因となっているようだ。特に4.5GHz帯の割り当てがないドコモ以外の3社は、3.7GHz帯で広範囲をカバーする必要があるため、電波干渉の問題を強く受けてしまうようだ。

関連記事

5Gの技術を整理する 当初はなぜ高速大容量通信しか使えないのか?

5Gの技術を整理する 当初はなぜ高速大容量通信しか使えないのか?

5Gは4Gの技術をベースに進化しており、高速大容量通信、超低遅延、多数同時接続という3つの特徴がある。だが5Gは4Gまでの進化と異なり、劇的な技術革新によって高性能を実現したわけではない。4Gまでの技術をベースにしながら、さまざまな技術を組み合わせているのだ。 スマートフォンに収まらない5Gの可能性 何を生み出そうとしているのか

スマートフォンに収まらない5Gの可能性 何を生み出そうとしているのか

スマートフォンだけでなく、さまざまな業種、業界に影響を与えるとされる5G。その一方で、具体的な利用事例があまり見えていないのも事実だ。では実際に5Gで一体何が実現し、どのような産業に大きな影響を与えると考えられているのだろうか。 新型コロナウイルスがソフトバンクの通信事業に与えた影響は? 宮内社長が説明

新型コロナウイルスがソフトバンクの通信事業に与えた影響は? 宮内社長が説明

ソフトバンクが5月11日、2019年度通期の決算説明会を開催。新型コロナウイルス感染症が通信事業に与えた影響は軽微で、5Gの基地局開設も大きな遅れはないようだ。スマホ決済サービス「PayPay」は、2020年4月にユーザー数が2800万を突破した。 KDDIとソフトバンクが合弁会社を設立 5G基地局の工事設計や施工管理を共同で実施

KDDIとソフトバンクが合弁会社を設立 5G基地局の工事設計や施工管理を共同で実施

2019年7月の合意に基づいて、KDDIとソフトバンクが5G基地局工事の設計や施工管理を行う合弁会社を設立。両社のインフラを共有することで、5Gの地方展開の迅速化を目指す。 「5G」商用サービスがいよいよ開始 ドコモ、au、ソフトバンクの戦略はどう違う?

「5G」商用サービスがいよいよ開始 ドコモ、au、ソフトバンクの戦略はどう違う?

3月25日にドコモが、翌26日にはauが、さらに27日にはソフトバンクが商用サービスを開始し、大手3キャリアの5Gがついに出そろった。ネットワークの構築の仕方や端末ラインアップ、料金設計には方向性の違いもある。それぞれの戦略を見ていこう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)

- ドコモが「いつでもカエドキプログラム」改定 残価免除に最大2.2万円、ドコモで買い替えなら免除 (2026年02月19日)

- 「Appleよ、これが『Air』の正解だ」 HONORから「Magic8 Pro Air」登場 (2026年02月18日)

- povo2.0の「サブスクトッピング」はどれだけお得? ahamoやLINEMOと比較 安く使うなら“長期”もアリ (2026年02月20日)

- 「Suicaのペンギン」卒業騒動にまつわる背景と誤解 JR東日本に聞いた (2025年11月14日)

- 「ジェミニ」か「ジェミナイ」──Geminiの正しい読み方は? Google Japanが改めて告知 (2026年01月21日)

- Anker Storeでモバイルバッテリーを回収 正しい廃棄方法を周知へ (2026年02月19日)

- ソフトバンクが「RCS」を2026年春に開始 Y!mobileやLINEMOでも利用可能に (2026年02月19日)

- 「Pokemon GO Fest:東京」は楽天モバイルも対策 目玉の「ミュウツー」は古参ファン“胸熱”な登場に? (2026年02月19日)