5Gが創出する新ビジネス

2020年春にスタートした5Gの商用サービスでは、スマートフォンの枠を超えた、法人での利用シーン拡大が期待されています。例えば建築機材の遠隔操作、災害時や工場のロボット制御、地方創世に向けた観光サービス、遠隔地での診療などが挙げられます。大手キャリアは外部パートナーと提携し、新たなビジネスの創出や社会課題の解決を目指しています。そんな、5G時代の新ビジネスに迫ります。

特集:ローカル5Gの可能性

Interop Tokyo 2022:

2022年6月15日より開催されていた「Interop Tokyo 2022」で、「ローカル5G最前線2022 〜実状・役割・課題・可能性〜」と題した講演を実施。ローカル5Gの最前線で活躍している人達が参加して、ローカル5Gの現状や課題について議論がなされた。ビジネスへの実装に進むことができずにいる“PoC沼”にはまってしまっている現状から、どうすれば脱却できるのか。

5Gビジネスの神髄に迫る:

ローカル5Gの本格的な立ち上がりに向けて、端末開発が必要とされている。そこで新たに名乗りを上げたのがアルプスアルパインだ。4月27日に評価キットの提供を初めて以来、顧客ニーズを把握してローカル5G事業への本格参入を目指している。

5Gビジネスの神髄に迫る:

ローカル5Gが実証実験にとどまるケースが多い中、商用環境での利活用を始めたのがミクシィだ。同社は、競輪場のTIPSTAR DOME CHIBAで実施されるPIST6 Championshipの映像を伝送し、それを会場内やTIPSTARのアプリ内で配信する映像の制作に、ローカル5Gを活用する。特殊な環境ゆえ、レース用車両に搭載する端末は自作した。

NTT東日本が、ローカル5Gの手続きから構築、運用までをワンパッケージで提供する、企業向けの「ギガらく5G」を発表。従来のローカル5Gと比べ約5分の1の価格で必要な要素がそろっているという。上りの通信速度を高速化できることも特徴だ。

5Gビジネスの神髄に迫る:

ソニーグループが集合住宅向けにローカル5Gサービス「NURO Wireless 5G」を、2022年春に提供する。ソニーグループが強みを持つエンターテインメントを中心に据えたサービスを提供する狙いがあるという。エンタテインメントや映像機器などの強みを生かした法人向けサービスも視野に入れている。

5Gビジネスの神髄に迫る:

さまざまな事業者が参入しているローカル5G市場だが、そこに新たに参入を表明したのがシャープだ。同社は2020年8月にローカル5Gに対応したルーターの試作機の開発を発表するなど、デバイス面ではローカル5Gに早くから力を入れている。2021年には自社でローカル5Gの実証実験免許を取得し、「SHARP Local 5G Trial Field」を開設した。

ワイヤレスジャパン 2021:

デジタル化の進展に伴って重要性が高まっているセキュリティだが、今後企業などでの導入が見込まれるローカル5Gも例外ではない。トレンドマイクロは、ローカル5Gなどに向けたセキュリティソリューションを提供している。デバイスとネットワークの双方にセキュリティ対策を施し、End-Endでセキュリティ状態を可視化できる。

ワイヤレスジャパン 2021:

ローカル5Gの導入を進める上で、機器選択とコストに関して多くの課題が挙がっている。丸文は「誰でも取り組める5G」を実現すべく、同社が取り扱っているAthonetの仮想5Gコアネットワークを活用したマルチベンダーのエコシステムを提案している。無線伝搬シミュレーションやエリアの品質測定もサポートする。

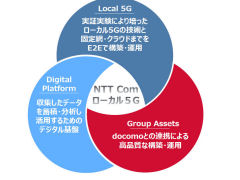

NTTコミュニケーションズが、2021年3月31日から「ローカル5Gサービス」を提供する。企業がローカルを5G導入する際のコンサルティング、免許取得、機器構築、運用などの支援をトータルで行う。NTTドコモが持つ、エリア調査や回線設計などに関する知見を取り入れることで、高品質なエリア構築を目指す。

5Gビジネスの神髄に迫る:

NTTのグループ会社の中で、とりわけ法人向けビジネスに強みを持つNTTコミュニケーションズ。最近ではフルMVNOやローカル5Gなど、無線通信を活用した法人ソリューションの強化も推し進めている。同社では、法人ユースに対応したネットワークのクオリティーや知見を強みとしている。

5Gビジネスの神髄に迫る:

富士通コネクテッドテクノロジーズ(FCNT)は、ここ最近スマートフォン型のローカル5G対応スマートデバイスを発表するなど、ローカル5Gへの取り組みを積極化している。同社がこれまで培ってきた5Gなどの無線技術を活用しながらも、ビジネス領域を広げる上で注目したのが産業領域での5G活用だった。まずは得意とするデバイスでローカル5Gへの対応を進めることにより、市場を開拓するに至った。

5Gビジネスの神髄に迫る:

富士通は日本で初めてローカル5Gの商用無線局免許を獲得するなど、ローカル5Gの市場開拓に向けた取り組みに力を入れる。総務省の「第5世代モバイル推進フォーラム」など、ローカル5Gの普及を後押しするための会合などに積極的に参加していた。パートナー企業と、ローカル5Gを活用した具体的なユースケース創出とソリューション開発を進める「ローカル5Gパートナーシッププログラム」も打ち出した。

5Gビジネスの神髄に迫る:

ローカル5Gにはさまざまな事業者が参入しているが、現在のところ規模の面で最大手といえるのはNTT東日本ではないだろうか。固定通信のイメージが強いNTT東日本だが、実はWi-Fiを用いた無線通信は以前から手掛けている。同社にとってローカル5Gは、企業のネットワークのエンドポイントとして利用する無線通信ソリューションの1つに位置付けられる。

5Gビジネスの神髄に迫る:

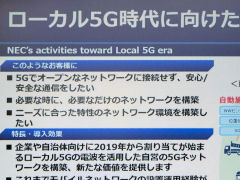

通信機器などを手掛けるNECも、企業向けのローカル5Gに参入した企業の1社。キャリアに通信機器を提供している同社がなぜ自ら直接ローカル5Gを手掛けるに至ったのか。課題として挙げられているコストを抑える方策とは?

5Gビジネスの神髄に迫る:

オプテージは、2020年6月17日に「ローカル5G LAB」の設立を打ち出し、ローカル5Gへの取り組みを本格的化している。コンシューマー向けのイメージが強い同社がなぜローカル5Gへ参入するに至ったのか。実はオプテージがローカル5Gに参入したのには、社名変更が大きく影響しているという。

ローカル5Gの高度化を図る研究開発を進めているNICT。その際に重要になるのが、キャリアネットワークとの協調や高速での切り替え。最小限の基地局配置で高速大容量、低遅延、多数接続といった5Gのメリットを享受する仕組みも研究している。

Interop Tokyo Conference 2020:

「Interop Tokyo Conference 2020」の初日となる6月10日に、「ローカル5G:活用のための課題克服に向けて」と題したローカル5Gに関するパネルディスカッションが開催。NEC、ファーウェイ・ジャパン、阪神ケーブルエンジニアリング、IIJのキーパーソンが登壇。ローカル5Gの活用に向けた取り組み、そして利用拡大に向けた課題と解決策について議論した。

5Gビジネスの神髄に迫る:

5Gはキャリアが展開するものだけでなく、自由に5Gのネットワークを構築できる「ローカル5G」という仕組みも存在する。特に法人での5G活用においては、ローカル5Gに高い関心が寄せられている。ただしNSAでの運用が求められていること、参入事業者に知見があるとは限らない、などの課題もある。

新着記事

アクセストップ10

- 小型スマホを使っている理由は? 選択肢のなさを嘆く声も:読者アンケート結果発表 (2024年07月26日)

- 「ハンディファン」「ネッククーラー」の選び方とやってはいけないこと 炎天下での利用は要注意 (2024年07月23日)

- IIJ×OPPO、Xiaomi、モトローラが語るスマホ戦術 おサイフケータイは「永遠の悩み」、IIJmioは「モバイル業界の宝石箱」 (2024年07月26日)

- 貼らない保護フィルムケース「スマハラ」、iPhone 15シリーズ向けに発売 丸洗いもOK (2024年07月26日)

- スマホの充電でやってはいけないこと 夏に気を付けたいNG行為は? (2024年07月26日)

- OPPOがFindシリーズを2024年内に国内発売へ 競合メーカー担当者の前でサプライズ告知 (2024年07月26日)

- 外出先から自宅のエアコンを遠隔操作、部屋を先に涼しくして“真夏の天国”を作っておく方法 (2024年07月25日)

- KDDIは通信障害をどのように検知してインフラを守っているのか ネットワークセンターに潜入 (2024年07月24日)

- 中国の“音楽特化スマホ”「MOONDROP MIAD01」を試す 重厚なサウンドに驚き、作り手のエゴを存分に感じた (2024年07月25日)

- さよなら「コンセントなし新幹線」500系 JR西日本、スマホ充電できるN700S系を追加投入 (2024年07月26日)