「iPhone SE(第2世代)」を分解して分かった“4年分の進化” iPhone 8と共通の部品も:バラして見ずにはいられない(1/2 ページ)

Appleの廉価スマートフォンともいえる「iPhone SE」初号機が発売されたのは、2016年3月末だった。当時の価格は64GBモデルで6万4800円(税別)。4年後に発売された2号機は64GBモデルが4万4800円(税別)。今回はこれら2台を比較しながら、4年の歳月がもたらしたスマートフォンの進化をたどりたい。

ラウンドフォルムになり、インカメラのスペックが向上

角ばって持ちやすいと評判であった初号機の本体は、2号機でラウンドフォルムのアルミ合金の削り出しボディーとなった。ディスプレイサイズは4型から4.7型へ大型化した。片手で使うには少々大きいかもしれない。ディスプレイ下部の半導体式指紋センサーなど、その他の部分は初号機と似ている。

4年の月日を感じさせるのは、インカメラの性能が飛躍的に向上したことだろう。2016年当時、カメラはアウトカメラの性能で勝負しており、「自撮り」や「セルフィー」などの表現は今ほど流行していなかった。初号機のインカメラは120万画素で、そこそこキレイに撮れていれば御の字という位置付けだった。

スマートフォンとともに成長したSNSもこの4年で大きく変化した。当時はテキストやアウトカメラで撮影した画像がSNS投稿の大半だった。動画はどちらかというとプロがYouTubeにアップするものというすみ分けがあった。インカメラの進歩とともに、インカメラを自分に向けて景色や友人と撮影するスタイルが定着しつつある。インカメラの動画もキレイになり、動画やビデオメッセージの投稿が増えた。2号機のカメラもこの流れに乗っており、HD画質、いわゆるハイビジョンに対応した。

推定原価が初号機よりも21ドル高くなった理由は?

初号機の推定原価は約195米ドル、2号機の推定原価は約217ドルである。21ドルの差はどこで発生しているかを考えてみたい。

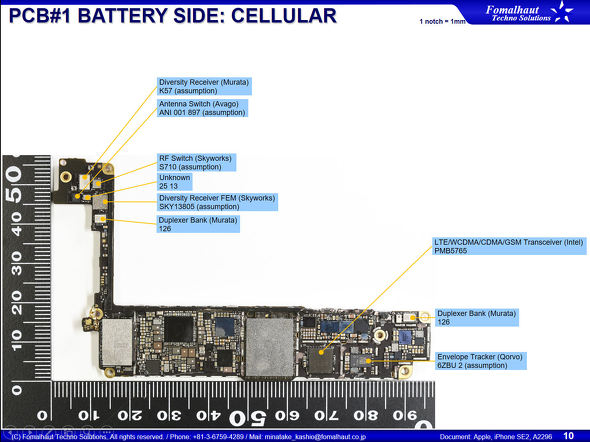

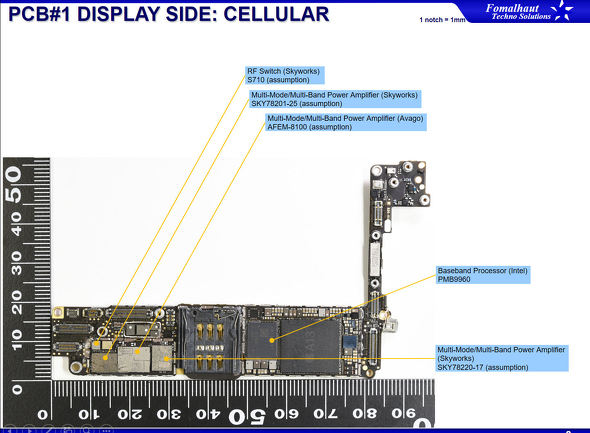

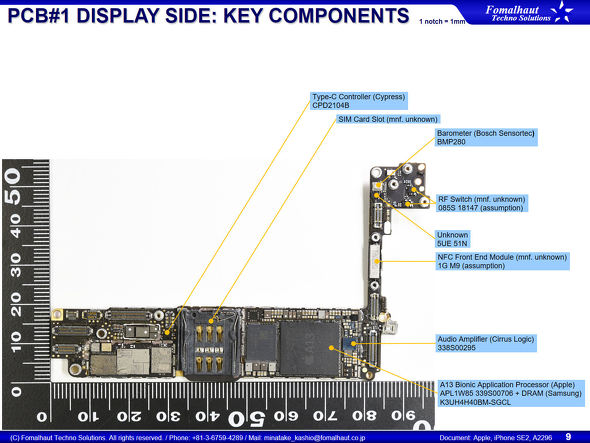

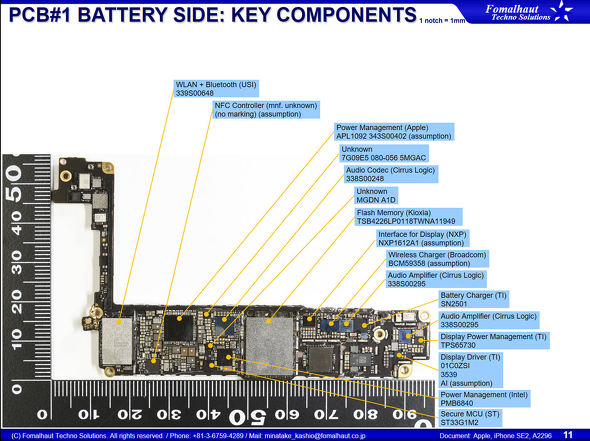

最も高額になったのは通信部と考えられる。同じLTE対応機ではあるが、この4年の間に通信速度は倍になった。これは複数のアンテナと周波数を束ねてデータ通信速度を上げる「キャリアアグリゲーション」によるものだ。より多くの周波数を使用できるよう通信ICとアンテナの間に位置する「フロント・エンド」と呼ばれる部品は大幅にパワーアップした。初号機ではこの部分のコストは15ドルと推定されるが、2号機では21ドルになった。

前述の通りインカメラも進化し、これに伴い、原価も5ドルほど上昇したと推定される。また本体もアルミの成型品から削り出しになったことで、5ドルほど高くなったと考えられる。

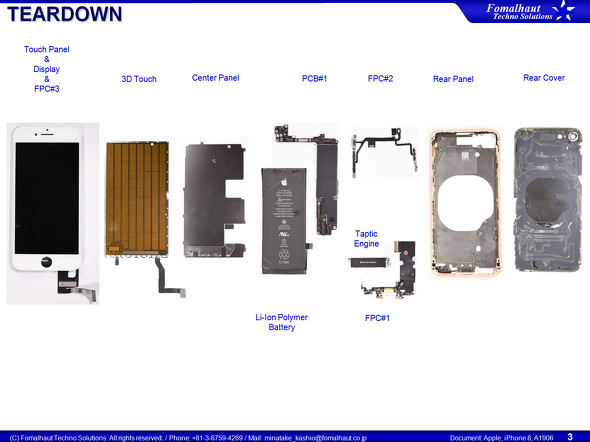

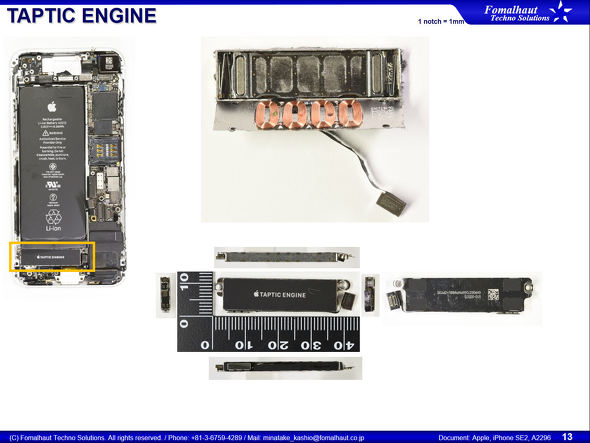

初号機と大きく変わったものの1つに振動モーターがある。初号機では推定原価10セント前後のコイン型が採用されていたが、2号機ではApple独自のリニア振動モーター「Taptic Engine」が採用されている。推定原価は5ドルである。

ディスプレイは初号機に比べ大型化したものの、年月の経過とともに現在のサイズの液晶パネル価格が初号機のものに近くなり、推定原価は約35ドルとほとんど変わっていない。プロセッサも同様だ。

部品はiPhone 8と同じものが多いが、「ないもの」も

2019年4月、Intelは5Gスマートフォンモデム事業から撤退を発表した。しかしこのタイトルを読み解くと、LTEは継続していると推察される。実際に2号機を分解すると、Intelのチップセットが搭載されていた。2020年秋に発売されるiPhoneにLTEモデルが存在する場合、インテルのICが搭載されている可能性がある。

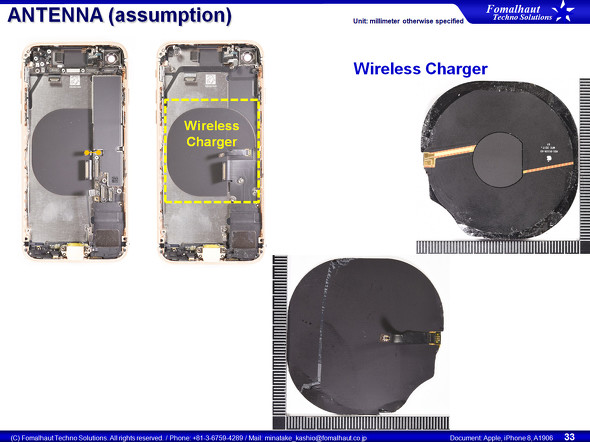

iPhone SE(第2世代)はiPhone 8のパワーアップ版といわれている。部品の共通化は行われていると思われ、NFCとワイヤレス電用に底面に開けられた穴の形状まで一緒である。基板もほぼ同じ形で、バッテリー容量もiPhone 8と同じ1820mAhだ。

関連記事

新「iPhone SE」に触れて「満足した」「残念だった」ところ どんな人にオススメ?

新「iPhone SE」に触れて「満足した」「残念だった」ところ どんな人にオススメ?

現行モデルと比べて相対的にコンパクトながら、中身は最新モデルに近く、それでいてリーズナブルというのがiPhone SEの定義だ。間もなく発売される第2世代のiPhone SEは、それを満たした端末なのか。発売に先立ち実機を試用することができたので、そのレビューをお届けする。 新「iPhone SE」は何が変わった? 旧SEやiPhone 8とスペックを比較する

新「iPhone SE」は何が変わった? 旧SEやiPhone 8とスペックを比較する

iPhone SEといえば、iPhone 5や5sの系譜を受け継ぐ4型のコンパクトなiPhoneだが、第2世代のiPhone SEは、一回り大きい4.7型のiPhone 8をベースに設計されている。初代iPhone SEはもちろん、iPhone 8とスペックを比べつつ、iPhone SE(第2世代)の特徴を見ていきたい。 「iPhone SE(第2世代)」のカメラ性能はどう? 初代SEや11 Proと比較してみた

「iPhone SE(第2世代)」のカメラ性能はどう? 初代SEや11 Proと比較してみた

「iPhone 8」と同じボディーで登場した「iPhone SE(第2世代)」。カメラは進化しているのか。iPhone 11の時代にこのカメラはどうなのか。初代「iPhone SE」や「iPhone 11 Pro」などと比較してみた。 「iPhone SE(第2世代)」は7や6sからどれだけ進化した? 使い勝手や性能を比較した

「iPhone SE(第2世代)」は7や6sからどれだけ進化した? 使い勝手や性能を比較した

「iPhone SE(第2世代)」は、「iPhone 8」から2年半ぶりとなる、4.7型ディスプレイ搭載モデルだ。最新のiPhone11シリーズ並みの高い処理性能を実現しながらも、4万4800円からという低価格に設定されている。「iPhone 8」「iPhone 7」「iPhone 6s」「iPhone SE(第1世代)」などの旧モデルと比較してみた。 ワイヤレス充電対応で中身が大きく変わった「iPhone 8/8 Plus」

ワイヤレス充電対応で中身が大きく変わった「iPhone 8/8 Plus」

「iPhone 8/8 Plus」はワイヤレス充電に対応した初めてのiPhone。これに伴い、中身も大きく変更されている。また、一部のiPhone 8/8 Plusでバッテリーが膨張するという報告があったようだが、この原因についても考察したい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ソフトバンク、短期解約を繰り返す「ホッピングユーザー」を抑制 その理由は? (2026年02月09日)

- auの「iPhone 17(256GB)」、MNPとUQ mobileからの乗り換えで2年6400円に (2026年02月09日)

- Amazonで整備済み「iPad(第8世代)」128GBモデルが3万5800円 10.2型ディスプレイ搭載 (2026年02月09日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- 財布に入る、カード型の使い切りモバイルバッテリー登場 発火リスクの低いリチウムマンガン電池を採用 (2026年02月09日)

- Googleが台湾のPixel開発拠点を公開 「10 Pro Fold」ヒンジ開発の裏側、“7年サポート”を支える耐久テスト (2026年02月09日)

- 「MNP短期解約を対策してほしい」――携帯4キャリアが訴え 電気通信事業法のルールが足かせに (2026年01月20日)

- 東京アプリ、PayPayとWAON POINTをポイント交換先に追加 交換時期は「決まり次第案内」 (2026年02月09日)

- 販売スタッフの目線から見た「2025年冬〜2026年春商戦」 (2026年02月10日)

- 楽天モバイル+ドコモ回線がセットの格安SIM「NYCOMO(ニコモ)」 月額4928円でデータ無制限+3GB (2026年02月10日)