5Gが変えたエリア競争の在り方 JTOWERの“インフラシェアリング”が支持されている理由:石野純也のMobile Eye(1/3 ページ)

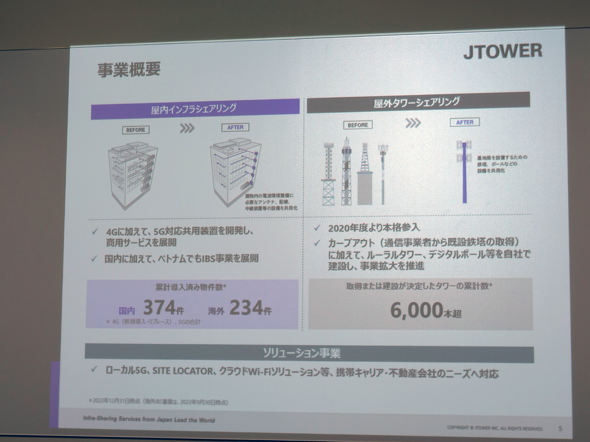

2022年3月にドコモから基地局設置のための鉄塔6000本を買い取る発表をしたことで話題を集めたのが、インフラシェアリングを主力にするJTOWERだ。インフラシェアリングとは、複数のキャリアが基地局を“相乗り”を指す。諸外国では主流の方式だが、日本ではキャリア各社がそれぞれ基地局を建て、エリアの広さを競争軸にした経緯もあり、インフラシェアリングの活用はあまり進んでこなかった。この状況を変えたのが、5Gだ。

5Gの導入で設備投資がかさむ中、各社ともインフラシェアリングを活用する方針に転換。KDDIとソフトバンクがこれを推進する「5G JAPAN」を設立したことは、その一例。ドコモがJTOWERに鉄塔を売却したのも、エリア拡大が競争領域ではなく、協調領域になりつつあることを象徴している。JTOWERは設立が2012年と早く、10年以上、この領域に取り組んできた先駆者だ。5G時代になり、その存在感が増している同社の戦略や強みを解説する。

自社開発の設備で屋内インフラシェアリングを伸ばす

社名に“TOWER”とついていることからも分かるように、JTOWERは当初から、鉄塔をキャリア各社で共有するタワーシェアリングを志向していた。一方で、「日本のキャリアは各社がバラバラに設備投資をしてきた過程がある」(代表取締役社長 田中敦史氏)。2012年と設立が早かったJTOWERだが、当時はタワーシェアリングを受け入れるキャリアはなく、苦戦を強いられていた。そこで同社は、まずIBS(In-Building Solution)と呼ばれる屋内設備のシェアリングを進める。

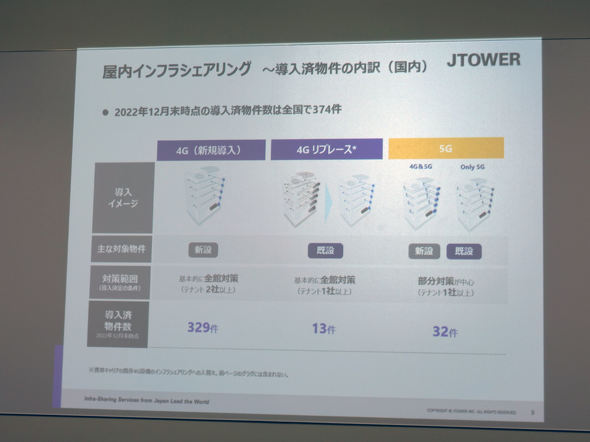

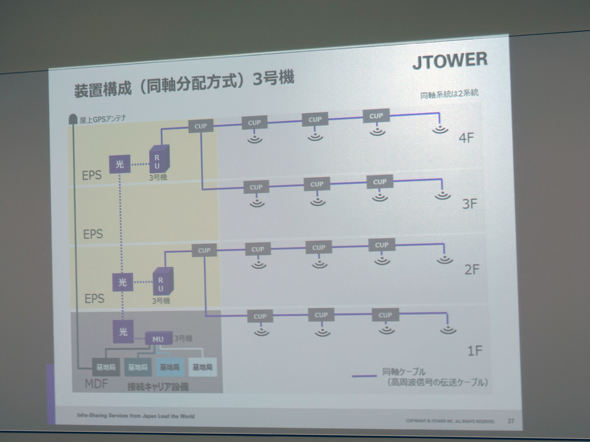

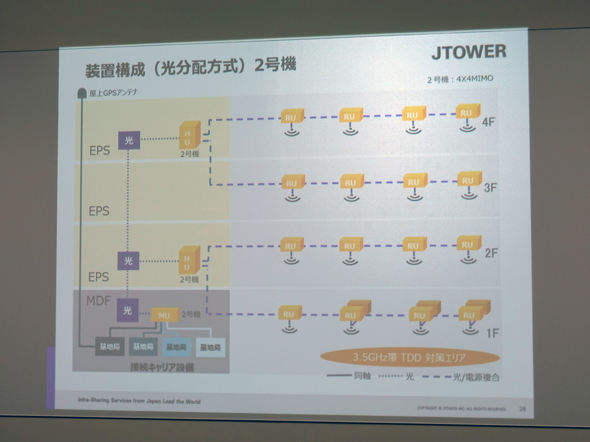

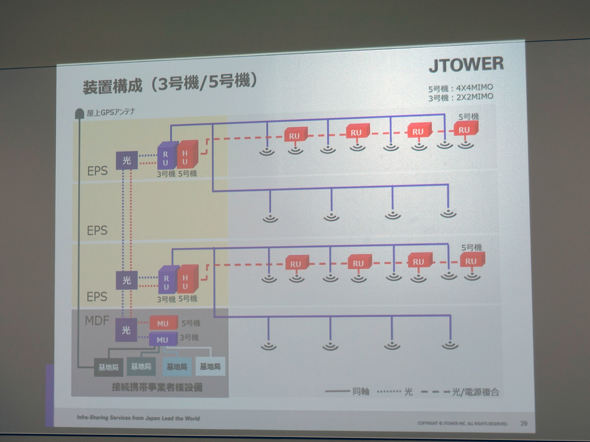

外からの電波が届かないビルなどは、機械室などに基地局の設備を入れ、そこからアンテナを分配し、建物内を広くエリア化するのが一般的だ。ただ、これを各社がバラバラにやると、現状では4社分の設備が必要になってしまう。建物によっては、アンテナの設置や配線が物理的に難しいケースもある。そこで、JTOWERは「バラバラに配線するのではなく、1本で済ませてしまえばよいのではないかと考え、自社で共用装置を開発した」(同)。

これを建物に導入すると、RU(子機)と呼ばれる無線信号を光信号に変換する子機やアンテナを複数のキャリアで共有でき、ビルの機械室に複数社の基地局(ベースバンドユニット)を設置するだけで済むようになる。キャリアは、配線済みのビルに基地局を追加するだけ。エリア化の工事を大幅に簡略化できる。4社それぞれに対応する必要がなくなり、交渉や工事の時間を短縮できるのは、ビルのオーナーにとってもメリットといえる。

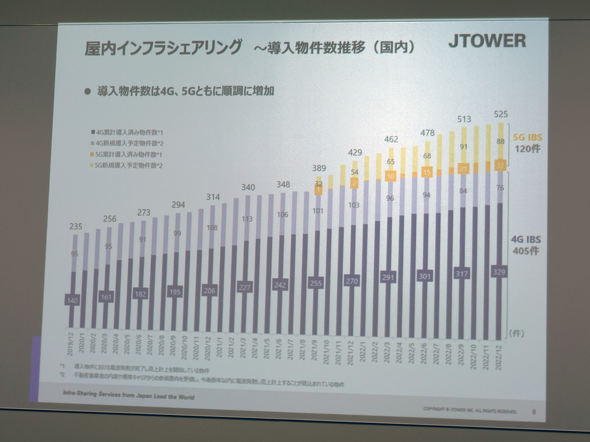

JTOWERは、2014年に4Gの商用サービスを開始。2020年には、5Gに対応した共用装置も開発した。こうした利点がビルのオーナーとキャリアの双方に受け入れられた結果、2022年末の導入実績は全国で374件に達し、屋内にインフラシェアリングの件数は順調に伸びている。もともとは、新築の物件に導入することが多かった共用装置だが、「既存の設備が古くなった際にJTOWERで巻き取ってくれないかという話がある」(同)といい、設備の置き換えも徐々に増えている。

関連記事

「Open RAN」で火花を散らすドコモと楽天 成り立ちは違うが“共演”もあり得る?

「Open RAN」で火花を散らすドコモと楽天 成り立ちは違うが“共演”もあり得る?

無線アクセスネットワーク(RAN)の機器をオープン化する取り組み「Open RAN」でドコモと楽天が激しい火花を散らしている。楽天シンフォニーを展開する楽天は、海外拠点も拡充している。これを追いかける立場にいるドコモは、O-RANを推進するためのブランド「OREX」を発足させた。 楽天モバイルの“単月黒字化”は可能なのか 反転攻勢に向けた2つの戦略と課題

楽天モバイルの“単月黒字化”は可能なのか 反転攻勢に向けた2つの戦略と課題

0円を廃止して純減に見舞われていた楽天モバイルが、ようやく純増基調を取り戻した。2月14日に開催された楽天グループの決算説明会で、その数値が明らかになった。残った全契約者が“課金ユーザー”に転じたことで、収入も急速に増加している。 予備回線向け「デュアルSIM」に残された2つの課題 楽天モバイルとMVNOはどう救済する?

予備回線向け「デュアルSIM」に残された2つの課題 楽天モバイルとMVNOはどう救済する?

KDDIとソフトバンクが、他社ネットワークを予備回線として利用するサービスを3月下旬以降に導入する。この枠組みには、ドコモも参加することになるようだ。一方で、楽天モバイルやMVNOは、相互バックアップの枠外のまま。こうしたキャリアのユーザーをどう救済していくかは、確定していない。 ドコモとJTOWER、最大6002基の通信鉄塔をインフラシェアリングへ活用

ドコモとJTOWER、最大6002基の通信鉄塔をインフラシェアリングへ活用

NTTドコモは、JTOWERと既存通信鉄塔のインフラシェアリングに向けた基本契約に合意。NTTドコモが保有する通信鉄塔の最大6002基をJTOWERへ譲渡し、JTOWERが他キャリアを含む通信事業者などへの新規利用の誘致を強化する。 ドコモとJTOWER、インフラシェアリングで連携強化 5Gエリアの早期拡大へ

ドコモとJTOWER、インフラシェアリングで連携強化 5Gエリアの早期拡大へ

NTTドコモとJTOWERは、インフラシェアリング活用での連携強化を目的とする資本業務提携を決定。経済的な5Gネットワークを構築と、早期エリア展開に向けて取り組んでいく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 米Orbic、日本市場から事実上の撤退か オービックとの商標訴訟に敗訴、日本法人から情報発信なし【更新】 (2026年02月22日)

- ガストで人を介さず「テーブル決済」、食い逃げ対策はあるのか? すかいらーくに聞いた安心の仕組み (2026年02月21日)

- ソフトバンク史上初の「10万件純減」――KDDIと共に「数より質」の経営にシフト (2026年02月22日)

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- ガストの「テーブル決済」をPayPayで試してみた 便利だけど思わぬワナも (2024年04月14日)

- 「ポケモンGO」のバトルシステムを大幅改修 通信環境や端末差による「不整合」を解消へ (2026年02月20日)

- ソフトバンクが「iPhone 16e」「Galaxy S25/S25 Ultra」を価格改定 月1円から (2026年02月20日)

- 着脱は“カチッ”と一瞬 Apple Watch Ultraを格上げするAulumuのマグネット式ナイロンバンド「C03」が快適 (2026年02月16日)

- LTE(4G)にもケータイはあります!! (2026年02月21日)

- iOSとAndroidで「eSIMクイック転送」がついに解禁 iPhoneとPixelで検証、OSの壁はなぜ越えられた? (2026年02月21日)