「Open RAN」で火花を散らすドコモと楽天 成り立ちは違うが“共演”もあり得る?:石野純也のMobile Eye(1/3 ページ)

2月27日から3月2日(現地時間)にかけて開催されたMWC Barcelonaで、ドコモと楽天が激しい火花を散らした。と言っても、国内通信の料金やサービスの話ではない。舞台は、両社が注力するOpen RAN(O-RAN)だ。

楽天は、2021年に完全子会社化した米アルティオスターや2020年に買収した米イノアイの技術をまとめる形で、2021年に楽天シンフォニーを発足。もともとはO-RANや完全仮想化技術を輸出していく事業ブランドだったが、2022年には法人化を行い、海外拠点も拡充している。

これを追いかける立場に立っているのが、ドコモだ。同社は、MWCに合わせてO-RANを推進するためのブランド「OREX」を発足。同社の支援先が5社になったことも明かしている。ともに日本発でO-RANを推進していくドコモと楽天シンフォニーだが、2社には成り立ちの背景や立ち位置の違いもある。その最新動向を見ていきたい。

異なるメーカーの機器をつなぐO-RANを推進するドコモと楽天

O-RANとは、モバイル通信の機器をオープン化して、異なるベンダー同士の装置をつないでいけるようにする取り組みのことを指す。日本では、マルチベンダー体制が比較的一般的だが、海外ではノキアやエリクソン、ファーウェイといったインフラベンダーが1社で丸ごとキャリアのネットワークを構築していることも多い。キャリア側に技術的なノウハウが少なくても、サービスをタイムリーに提供できるのがこの体制のメリットだ。

一方で、1社のベンダーから抜け出せない、「ベンダーロックイン」の問題はかねて指摘されてきた。3Gや4Gで入れたベンダーは、5Gになったからといって丸ごと入れ替えるのは難しい。一度ネットワークができてしまうと、代替が難しくなるというわけだ。結果として競争が起きず、コストが高止まりしてしまうのは弊害といえる。基地局などの保守管理においても、ベンダー側が在庫を抱えていなければ、すぐに部品を入れ替えるのが難しくなる。

こうした中、2018年にはモバイルネットワークを構成するさまざまな機器のインタフェースをオープン化して、つないでいくための仕様を策定するO-RAN Allianceが発足。設立メンバーとして、ドコモや米AT&T、独ドイツテレコムや仏オレンジに加え、中国のチャイナモバイルもここに名を連ねている。このアライアンスが策定した仕様に基づいた機器は、MWCに多数出展されている。

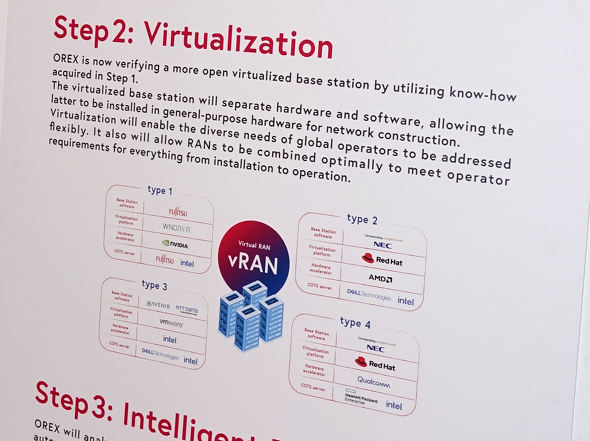

具体的には、ドコモのOREXコーナーに展示されていた仮想化の構成図が分かりやすい。この「タイプ1」では、基地局のソフトウェアに富士通、仮想化プラットフォームにWind Riverが採用されており、ハードウェアアクセラレーターはNVIDIAだ。また、サーバには富士通とインテルを採用している。こうした異なるベンダー同士を組み合わせても装置が動作し、モバイルネットワークを構築できるのがO-RANの成果だ。

中でも、日本勢はこれまで基地局ベンダーとしてのシェアが低かった半面、ドコモが積極的に推進していたこともあり、O-RANへの取り組みは早かった。MWCでも、NECや富士通のブースの展示はO-RANに対応したソリューション一色だった。既存のベンダーは、パイを奪われる側になるため、どちらかといえばO-RANに対してはやや消極的な面もあり、日本のキャリア、ベンダーの勢いが目立つ。

関連記事

ドコモ井伊社長インタビュー:楽天とは「芸風が違う」O-RAN戦略/d払いがPayPayに追い付くには

ドコモ井伊社長インタビュー:楽天とは「芸風が違う」O-RAN戦略/d払いがPayPayに追い付くには

基地局を構成する各装置の仕様をオープン化した「O-RAN」の標準仕様を策定するため、ドコモは海外事業者とアライアンスを組んでいる。海外キャリアへのO-RAN導入支援ビジネスを本格化させ、当初の目標は「100億円規模」を目指す。国内通信事業はARPUの反転を目指し、d払いは使い勝手を改善していく。 5Gで急激な盛り上がりを見せる「オープンRAN」とは一体何なのか

5Gで急激な盛り上がりを見せる「オープンRAN」とは一体何なのか

ネットワーク仮想化などと同様、5Gで急速に注目が高まっている「オープンRAN」。基地局などの無線アクセスネットワーク(RAN)の仕様をオープンなものにして、異なるベンダーの機器を接続してネットワークを構築できる。中でもドコモが力を入れて取り組んでいるのが「O-RAN ALLIANCE」での活動だ。 ドコモがオープンRANや5Gソリューションを海外展開 柔軟で拡張性の高いネットワークを

ドコモがオープンRANや5Gソリューションを海外展開 柔軟で拡張性の高いネットワークを

NTTドコモは、オープンRANの海外展開を目的とした「5GオープンRANエコシステム」の構築を発表。NVIDIA、Qualcomm、NEC、富士通などと協業する。海外拠点を持つ法人に5Gソリューションを提供することを目的とした「海外法人5Gソリューションコンソーシアム」も設立する。 三木谷氏、楽天の通信プラットフォーム事業は「2022年には利益が出る」と自信

三木谷氏、楽天の通信プラットフォーム事業は「2022年には利益が出る」と自信

楽天グループが8月5日、Open RANインフラに関わるプロダクトやサービスを集約した事業組織「Rakuten Symphony」を発表。通信事業者や企業とともに、コスト効率の高い通信プラットフォームの提供を目指す。三木谷氏は「楽天モバイル」の事業で仮想化ネットワークのノウハウがたまったことを強調する。 楽天グループが新組織「Rakuten Symphony」を立ち上げ 通信プラットフォーム事業を集約

楽天グループが新組織「Rakuten Symphony」を立ち上げ 通信プラットフォーム事業を集約

楽天グループが、楽天モバイルなどグループ企業に分散している通信プラットフォームに関する事業を統合する組織「Rakuten Symphony(楽天シンフォニー)」を立ち上げた。世界各地で、完全仮想化モバイルネットワークを始めとするOpen RANインフラストラクチャの開発/提供態勢を整える。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ソフトバンク、短期解約を繰り返す「ホッピングユーザー」を抑制 その理由は? (2026年02月09日)

- auの「iPhone 17(256GB)」、MNPとUQ mobileからの乗り換えで2年6400円に (2026年02月09日)

- Amazonで整備済み「iPad(第8世代)」128GBモデルが3万5800円 10.2型ディスプレイ搭載 (2026年02月09日)

- 楽天モバイル+ドコモ回線がセットの格安SIM「NYCOMO(ニコモ)」 月額4928円でデータ無制限+3GB (2026年02月10日)

- 「東京アプリ」で1.1万円分をゲット、お得な交換先はどこ? dポイント10%増量+楽天ペイ抽選が狙い目か (2026年02月05日)

- 財布に入る、カード型の使い切りモバイルバッテリー登場 発火リスクの低いリチウムマンガン電池を採用 (2026年02月09日)

- Googleが台湾のPixel開発拠点を公開 「10 Pro Fold」ヒンジ開発の裏側、“7年サポート”を支える耐久テスト (2026年02月09日)

- 「MNP短期解約を対策してほしい」――携帯4キャリアが訴え 電気通信事業法のルールが足かせに (2026年01月20日)

- 東京アプリ、PayPayとWAON POINTをポイント交換先に追加 交換時期は「決まり次第案内」 (2026年02月09日)

- 販売スタッフの目線から見た「2025年冬〜2026年春商戦」 (2026年02月10日)