“コンパクトスマホ”は絶滅するのか? 変わりゆく「小型の定義」と「市場ニーズ」(1/2 ページ)

3月に、ASUSの新型スマートフォン「Zenfone 11 Ultra」が発表されたが、日本での期待値が高かったコンパクトなZenfone 10の後継モデルは発表されなかった。ここ最近、新しい小型スマートフォンを見る機会がめっきり減ってしまったが、今回は「変わりつつあるコンパクトスマホの定義」について考えてみたい。

変化する「コンパクトスマホ」の定義、今やiPhone 15もコンパクトの部類に?

さて、唐突ながら、読者の皆さまが「コンパクトスマホ」として漠然と思い浮かべる機種は何だろうか。筆者は、2023年に惜しまれつつ販売が終了した「iPhone 13 mini」が印象深い。過去に発売された機種では、ソニーの「Xperia SX」や「Xperia ray」、シャープの「AQUOS R Compact」などを思い浮かべる方もいることだろう。

筆者が思いつく限りのコンパクトな機種を平均すると、高さは130mm台、幅は60mm台前半くらいのサイズの機種が多い。また、重量が150g以下の機種がほとんどだった。

ただ、昨今の「コンパクトスマホ」は前述の認識とは異なるものに変わりつつある。2024年のスマートフォン市場では、幅70mm、高さ147mmクラスのサイズでさえ「コンパクト」と評価されることが多い。このサイズはiPhone 15(71.6×147.6mm)やGalaxy S24(70.6×147mm)などが該当し、画面サイズでは6.0〜6.2型前後の端末が多い。

このサイズ感の機種を出すと「それはコンパクトスマホではない」という意見も出てくるだろう。筆者も否定はしないが、昨今のiPhoneのサイズ感はスマートフォンのスタンダードになりつつあると考える。

このサイズは何もiPhoneだけではない。日本で人気のAQUOS wish3(71×147mm)やarrows We(ほぼ同サイズ)にも当てはまる。日本市場に特化した普及価格帯の機種でも採用されているのだ。

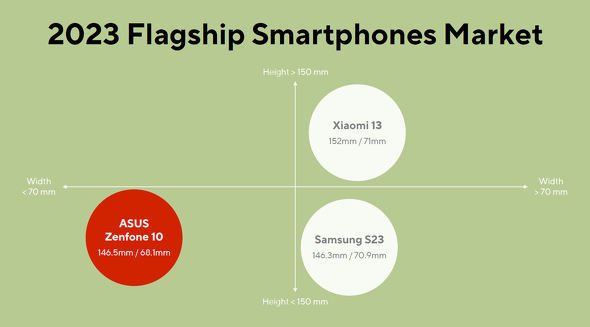

ハイエンドではAppleはもちろん、競合のサムスンやXiaomiといった世界シェアトップ3のメーカーが、似たサイズ感の機種を展開している。背景はiPhoneに対抗するだけでなく、このサイズが最もバランスの良いサイズなのかもしれない。

2017年発売のiPhone Xは幅70.9mm、高さ143.6mmであり、幅に関しては昨今の機種と大差ない。画面を可能な限り大型化しつつ、ポケットなどに無理なく収まるサイズの最適解。標準的なサイズが、今の6.2型クラスのスマートフォンと評価できる。

そのため、このサイズより小さいものは「コンパクト」と評価しても差し支えなさそうだ。例えばASUSの「Zenfone 10」は幅68.1mm、高さ146.8mmのサイズで「コンパクト」をアピールしており、サイズはiPhone 15より全体的に若干小さくなる。ソニーの「Xperia 5 V」は高さこそ172mmと長いものの、幅は68mmと細くなっている。

コンパクトの定義はあいまいだが、「iPhone SE(第3世代)」も幅67.3mm、高さは138.4mmとなり、今なら「コンパクト」と評価してもよさそうだ。

これらのスマートフォンは、iPhone 15などの標準機から幅を2〜3mm狭めている。「たかだか2〜3mm。ケースを付ければ分からない」と思うかもしれないが、この差はケース越しでも持ってみると意外にも実感できる。こだわりのある方にはしっかりアピールできるポイントなのだ。

コンパクトスマホが少なくなった理由は市場ニーズの変化か

さて、昨今コンパクトなスマートフォンが減りゆく理由は、やはり市場ニーズの変化が大きいと考える。特に大容量で高速通信が可能な5Gの普及、これに伴う動画視聴や各種ゲームなどのニーズが増えたことが、端末サイズの変化にも影響を与えていそうだ。

ゲームはもちろん、動画はYouTube ShortやTikTokをはじめとした縦動画アプリの普及も影響しており、画面の小さい機種では視聴しにくい、操作UI(ユーザーインタフェース)が小さく表示されて使いにくいものも増えてきている。

そのような中で動画視聴やSNSも快適に楽しめ、最も多くの方の手になじむ最適解が、iPhone 15クラスのサイズ感だと考える。もちろん、iPhone 15 Pro Maxといった大画面のスマートフォンも市場では存在感を示しており、ゲームや動画視聴といったコンテンツの消費という側面では優位な存在だ。

一方で、画面も小さい小型のスマートフォンはその恩恵を十分に受けられない。近年の「コンパクト」をアピールするZenfone 10やXperia 5 Vでも、動画視聴やゲームなどの体験を損なわないギリギリのラインの画面サイズにしている。動画コンテンツやゲームとスマートフォンは今や切り離せない存在なのだ。

また、筆者の持論ではあるが、多機能なスマートウォッチやワイヤレスイヤフォンの普及も小型スマホの減少に影響していると考える。スマートウォッチで通知や着信を受け取り、ワイヤレスイヤフォンで通話すれば、ポケットからいちいちスマホを取り出して確認する必要がなくなる。

極端な話だが、「スマートフォンのサブディスプレイ」というレベルまで進化したスマートウォッチなら、スマホを取り出さなくとも対応できる。メーカー側からしたら、スマートウォッチなどと組み合わせればよいので、スマートフォン本体が過度に小型である必要はないという考えだ。

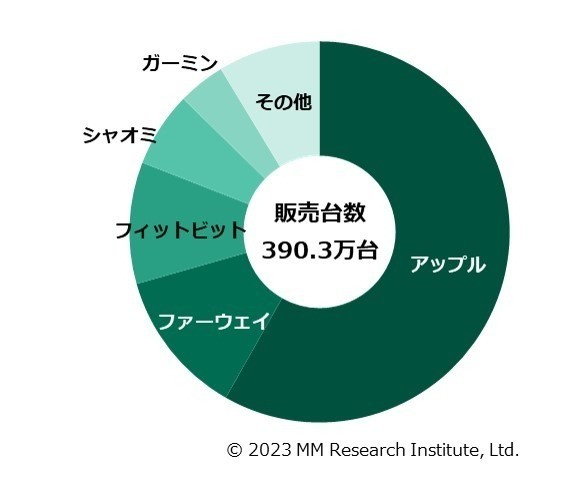

MM総研が公表している2022年度通期のスマートウォッチ出荷台数は390.3万台で、毎年10%を超える市場成長を記録している。特にApple Watchは高価ながらも全体の58.3%を占める(出典:プレスリリースより)

MM総研が公表している2022年度通期のスマートウォッチ出荷台数は390.3万台で、毎年10%を超える市場成長を記録している。特にApple Watchは高価ながらも全体の58.3%を占める(出典:プレスリリースより)関連記事

「iPhone 13 mini」販売終了で小型スマホ派はどうすべき? 4つの選択肢を考えた

「iPhone 13 mini」販売終了で小型スマホ派はどうすべき? 4つの選択肢を考えた

iPhone 15発表の裏で、iPhone 13 miniの販売が終了した。小型スマホ派はどこに行くべきか、乗り換えの選択肢を考える。 本音レビュー:「iPhone 12 mini」から「iPhone 13 mini」に乗り換えて分かったこと

本音レビュー:「iPhone 12 mini」から「iPhone 13 mini」に乗り換えて分かったこと

9月24日に発売された「iPhone 13 mini」だが、前モデルの「iPhone 12 mini」とはどう違うのか。サイズやカメラ機能、バッテリーの持続時間を、筆者なりに検証してみた。 iPhone 14で「mini」廃止 それでも日本で“小型スマホ”が支持される理由

iPhone 14で「mini」廃止 それでも日本で“小型スマホ”が支持される理由

スマホの画面は年々大型化が進行している。その一方で「iPhone 13 mini」やASUSの「Zenfone 9」のようなコンパクトな機種も少数ながら販売、発表されている。日本ではなぜ小さいスマホを求めるユーザーが多いのか。 楽天モバイルの超小型スマホ「Rakuten Mini」に触れる どんな人にオススメ?

楽天モバイルの超小型スマホ「Rakuten Mini」に触れる どんな人にオススメ?

楽天モバイルが、MNOサービス向けのオリジナル端末として「Rakuten Mini」を1月23日に発売した。最大の特徴は、何と言っても超小型のボディー。6型前後のスマホに慣れている筆者がサイズ感や操作性をチェックした。 FeliCa対応の超小型スマホ「Jelly 2」を試す 文字入力やバッテリーの持ちはどう?

FeliCa対応の超小型スマホ「Jelly 2」を試す 文字入力やバッテリーの持ちはどう?

中国Unihertzの小型スマートフォン「Jelly 2」は、手にすっぽりと収まるサイズでFeliCaにも対応している。その小ささゆえに使いづらい場面もあるが、決済用端末として割り切るとかなり魅力的だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- 「Pixel 10a」は何が進化した? 「Pixel 9a」「Pixel 10」とスペックを比較 “aシリーズ初”の機能も (2026年02月19日)

- 「Google Pixel 10a」発表 ディスプレイを強化、アウトカメラがフラットに 4色を実機でチェック (2026年02月19日)

- 「Appleよ、これが『Air』の正解だ」 HONORから「Magic8 Pro Air」登場 (2026年02月18日)

- 「dカード GOLD」に見る“Amazonプライム的”な顧客獲得手法 ドコモ経済圏の粘着性を読み解く (2026年02月17日)

- 新AEON Pay×WAON POINTを徹底攻略 「ポイント二重取り」や「毎月10日の5%還元」に注目 (2026年02月17日)

- 「ジェミニ」か「ジェミナイ」──Geminiの正しい読み方は? Google Japanが改めて告知 (2026年01月21日)

- ソフトバンクが「RCS」を2026年春に開始 Y!mobileやLINEMOでも利用可能に (2026年02月19日)

- 「Suicaのペンギン」卒業騒動にまつわる背景と誤解 JR東日本に聞いた (2025年11月14日)

- 「Pokemon GO Fest:東京」は楽天モバイルも対策 目玉の「ミュウツー」は古参ファン“胸熱”な登場に? (2026年02月19日)

- ドコモが「いつでもカエドキプログラム」改定 残価免除に最大2.2万円、ドコモで買い替えなら免除 (2026年02月19日)