「Xperia 1 VI」ファンイベントで感じた“体験”の重要性 設計で苦労したカメラは「テレマクロ」推し(1/2 ページ)

KDDIとソニーは7月12日に「Xperia 1 VI」「Xperia 10 VI」の発売を記念したファンイベントを共同で開催した。場所は「esports Style UENO」(東京・台東区)で、auユーザーだけでなく他キャリアユーザーを含む、抽選に当選した人が集った。

本イベントではXperia 1 VIが貸し出され、実機を触りながらプレゼンテーションを聞けた他、プロのカメラマンからのアドバイスを参考に、Xperiaでの撮影体験を行えた。この記事では本イベントで語られたことや、開催の意図をお伝えする。なお、説明はXperia 1 VIにフォーカスしたものとなる。

Xperia 1 VIの設計で苦労したのはカメラ テレマクロ撮影機能を体験

Xperia 1 VIは、アスペクト比が19.5:9の有機ELディスプレイや最大7倍の光学ズームが可能なアウトカメラ、容量5000mAhのバッテリー、3.5mmイヤフォンジャックなどを搭載する。KDDIの他にもNTTドコモ、ソフトバンク、ソニーストアなどが販売している。

本イベントで多くの時間を割いて説明されたのはカメラだ。ソニーで商品企画を担当する八木隆典氏は、Xperia 1 VIの光学ズームについて、「画質劣化なくさまざまな被写体を撮影できる」ことを重視して、カメラの設計を行ったと語る。

先代モデル「Xperia 1 V」からの変更点については、「より遠くのものを撮影できるようになった」ことをアピールしつつ、スペックにも触れて説明した。Xperia 1 Vでは85-125mmの間が光学ズーム域で最大5.2倍の光学ズームが可能だった。新モデルのXperia 1 VIでは85-170mmの間が光学ズーム域となり、最大で7倍の光学ズームが可能となっている。

八木氏は、大きな望遠レンズがスマートフォンのボディーに入っていることを、展示物と合わせて紹介。ソニーで商品設計を担当した榎嶋大輔氏も望遠力をアピールするとともに、「望遠のカメラモジュールをボディーに詰め込むのに最も時間を費やした」と開発時の苦労を明かした。

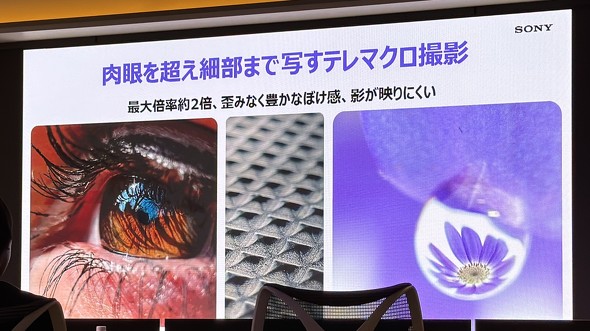

望遠力については「肉眼を超え細部まで写すテレマクロ撮影」というフレーズだけでなく、作例でイメージがわくようになっていた。瞳の奥に写るまつげや、水滴の中にまるで花びらがあるかのような作例は、スマートフォンで撮影したとは思えない仕上がりだ。

そのテレマクロ撮影機能は実機で試すこともできたが、撮影に少し苦戦する人もいた。スタッフが実機で丁寧に説明していたが、ピント合わせは少し時間がかかるようだ。

テレマクロ撮影はどのようなシーンにおいて役立つのか。ここで少し補足したい。カメラのレンズには被写体に近づける距離に限界があり、近づき過ぎてしまうと、ピントが合わなくなってしまう。撮影できたとしても、手や人の影が映り込んでしまう。

そこで、ソニーが考えたのは、望遠力を生かしたマクロ撮影だ。被写体に近づかなくても、光学ズームで劣化なく撮影でき、まるでマクロレンズで撮影したかのような仕上がりとなる。

写真家/ビデオグラファー視点でXperia 1 VIを解説 「逆さ持ちのスマホ」で日常を面白く切り取れる

カメラ機能に関しては、写真家/ビデオグラファーとして活動する中西学氏が、作例とともにXperia 1 VIの凄さを語り、写真撮影のコツなどを紹介した。

よくある他社のデジタルズームだと、レンズを伸ばしてズームしているわけではなく、単に画像の一部分を切り取っているだけなので劣化しがち。一方、Xperia 1 VIは物理的にレンズの位置を動かす。一眼レフカメラの望遠レンズを伸ばすような形で撮影するため、きれいな仕上がりとなることを中西氏は評価していた。

日頃からビデオグラファーとしても活動する中西氏らしい気付きとして、Xperia 1 VIが手ブレ補正に強いことを挙げる。手ブレ補正により、「静止画撮影だけでなく、映像制作にも活用できる」と中西氏は語る。

また、スマートフォンを逆さにして撮る、という常識とは逆の発想も中西氏ならでは。「私はダイナミックに撮ることが多いので、スマートフォンを逆さに持って下から取ることが多い」と中西氏。逆さに持つ、とはカメラレンズが地面に近くなるように持つ、という意味。底面が上を向くように持ち、下から見上げるように撮影すると、日常を面白く切り取れるようだ。

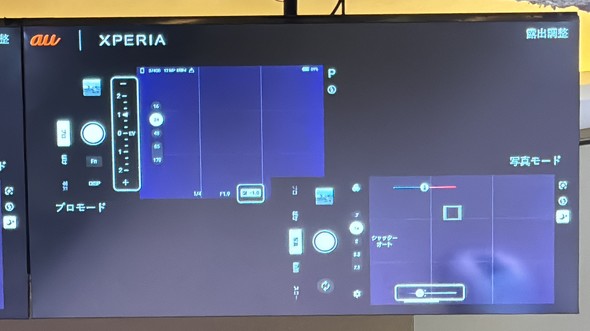

初心者にはまず「露出補正」を使ってほしい、と話す中西氏は、Xperia 1 VIでも露出補正ができることを訴えかけた。露出とはカメラのイメージセンサーに取り込まれる光の量を指す。その量はレンズの絞りとシャッター速度で決まる。オートモードではこれらをシーンに適切な値にすることで、ほどよい仕上がりとなるが、自分好みの明るさにすることも可能だ。

その補正をカメラ任せにせず、ユーザー自らで行う、というのが中西氏の話す露出補正だ。露出を補正するためのスライドバーを調整して、「写真を暗くすると、全体のディティールがグッと出て、よりこの暗い表現がしやすくなる。露出補正を適正(0)にすると、カメラが判断したものしか記録できない」(中西氏)ため、この仕組みを覚えておくと表現の幅が広がるようだ。

写真の色味を変更したい場合は「ホワイトバランス」の活用がおすすめだという。ホワイトバランスは暖色系にしたり、白色LEDに近い色にしたりするのに役立つ。また、構図を決めづらいときは「グリッドライン」を使うことで、水平を保ち、構図の中心を確認できるという。

関連記事

「Xperia 1 VI」は“普通のスマホ”に見えるが「戦略は全く変わっていない」 ソニーに聞く変化の理由

「Xperia 1 VI」は“普通のスマホ”に見えるが「戦略は全く変わっていない」 ソニーに聞く変化の理由

ソニーの最新フラグシップスマートフォン「Xperia 1 VI」は、アスペクト比が21:9から19.5:9に変化し、4Kディスプレイもやめた。「Xperia 1 II」以降搭載してきた「Photography Pro」も廃し、カメラアプリを刷新した。一見すると“普通のスマホ”のようになったが、戦略自体は全く変わっていないという。 大きく変わった「Xperia 1 VI」のカメラを試す 全面刷新のカメラアプリや光学7倍ズームの新望遠レンズはどう?

大きく変わった「Xperia 1 VI」のカメラを試す 全面刷新のカメラアプリや光学7倍ズームの新望遠レンズはどう?

ソニーのフラグシップ機「Xperia 1」シリーズの6代目が誕生する。「Xperia 1 VI」である。今回、カメラ機能を一足早く試せたので、サクッとチェックしていこう 「Xperia 1 VI」が大きな変貌を遂げたワケ 実機に触れて感じた「進化」と「足りないところ」

「Xperia 1 VI」が大きな変貌を遂げたワケ 実機に触れて感じた「進化」と「足りないところ」

ソニーは5月17日、スマートフォンのハイエンドモデル「Xperia 1 VI(マーク6)」と、ミッドレンジモデル「Xperia 10 VI(マーク6)」の実機を報道関係者に披露。カメラ、ディスプレイ、オーディオのデモンストレーションを行った。Xperia 1 VIの光学7倍ズームや、ディスプレイのアスペクト比など、実機に触れて分かったことをまとめる。 「Xperia 1 VI」のバッテリーはどれだけ持つのか 耐久テストでXperia 1 Vと比較した結果

「Xperia 1 VI」のバッテリーはどれだけ持つのか 耐久テストでXperia 1 Vと比較した結果

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが6月7日に発売した「Xperia 1 VI」。ディスプレイの解像度を先代「Xperia 1 V」の4KからフルHD+へと変更したことで、消費電力量を抑えられたことが進化点の1つだ。電池持ちは実際のところどうなのか? 「Xperia 1 VI」「Xperia 1 V」はどちらが見やすく、持ちやすい? 実機比較で分ったこと

「Xperia 1 VI」「Xperia 1 V」はどちらが見やすく、持ちやすい? 実機比較で分ったこと

6月7日、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが発売した「Xperia 1 VI」。大きく注目を集めたのはソニー製スマートフォンのハイエンドモデル1シリーズとして初めてアスペクト比が変更になったこと。アプリの表示領域がどのように異なるのか、アスペクト比の変更が持ちやすさにどう影響するのかを実機で検証する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

- ソニーの最上位イヤフォン「WF-1000XM6」発表 ノイキャンをさらに強化、スタジオ級の高音質を耳元へ (2026年02月13日)

- KDDI、「副回線サービス」の一部を8月末に終了 “Starlink”や“00000JAPAN”などの代替手段があるため (2026年02月11日)

- LINEが使える2つ折り「MIVEケースマ」が韓国から上陸、3万円台でスマホとケータイの「いいとこ取り」 (2026年02月12日)

- ソフトバンク決算は過去最高売上 「純増数にはこだわらない」宮川社長が断行するモバイル事業の“大改造”とは (2026年02月10日)

- 楽天モバイル+ドコモ回線がセットの格安SIM「NYCOMO(ニコモ)」 月額4928円でデータ無制限+3GB (2026年02月10日)

- PayPayとVisaが戦略的提携、米国進出へ 日本でもPayPay加盟店とVisaの連携強化狙い (2026年02月12日)

- PayPayの決済音を消せない2つの理由 (2022年06月22日)

- ソフトバンクが「副回線サービス」を8月24日に終了 法人への提供は継続 (2026年02月12日)

- 3つ折りスマホ「Galaxy Z TriFold」日本で展示開始 東京と大阪の2店舗で (2026年02月12日)

- 半固体電池を搭載した「爆発しない充電器」発売、−40〜60度の環境下でも動作 ニューズドテックから (2026年02月12日)